Винтокрылые машины на войне: от первых опытов к боевому применению

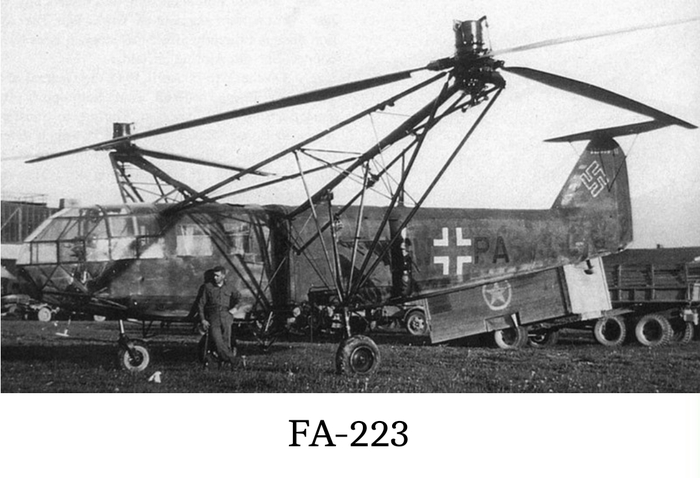

Современные вооруженные силы сложно представить без вертолетов — универсальных машин, способных взлетать и садиться вертикально. Однако их история началась еще во Вторую мировую войну. Первыми в боевых условиях винтокрылые машины применили немцы, создав в 1945 году 40-ю транспортную эскадрилью Люфтваффе, укомплектованную вертолетами Fa-223 и FI-282. Эти аппараты использовались для корректировки артиллерийского огня и транспортных операций. Параллельно в США Игорь Сикорский разработал вертолет R-4, который применялся для спасения раненых в бирманских джунглях. Но еще до вертолетов военных заинтересовал другой тип винтокрылой техники — автожир.

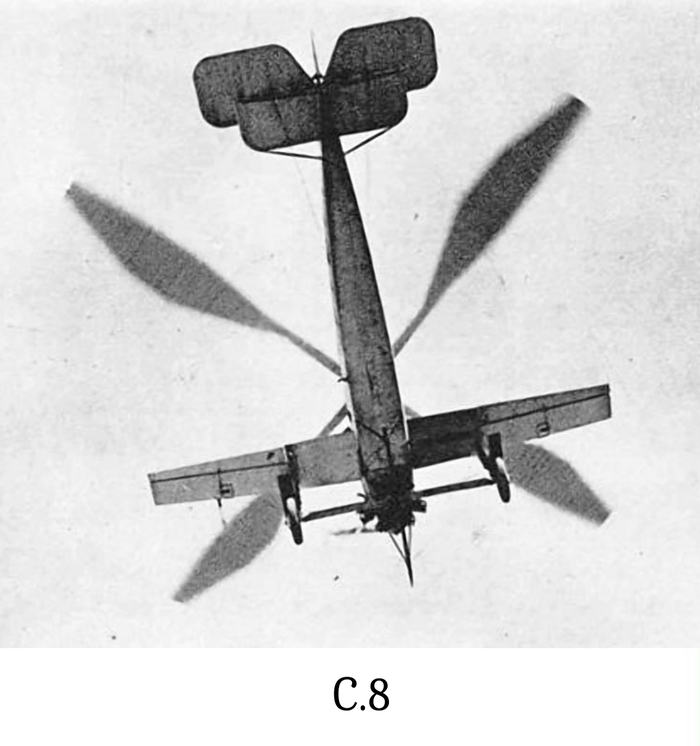

Родоначальником автожира стал испанец Хуан де ла Сиерва, построивший в 1920 году свой первый аппарат С-20. Его целью было создание безопасного летательного аппарата, способного в случае отказа двигателя совершить посадку за счет авторотации несущего винта. После успешного перелета из Парижа в Лондон на модели С-8 в 1928 году, Сиерва организовал в Англии компанию по серийному производству автожиров. Его разработки легли в основу большинства довоенных машин этого типа по всему миру.

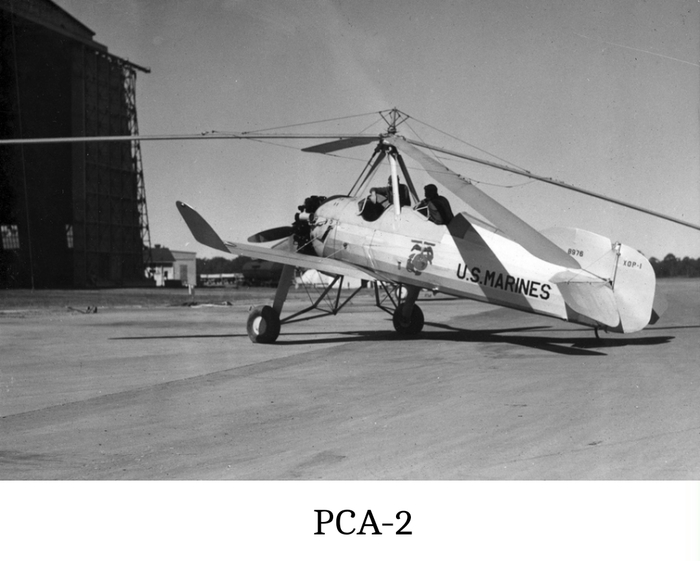

Военные разных стран увидели в автожирах потенциал для разведки, связи, корректировки огня и противолодочного патрулирования. Их ключевым преимуществом перед самолетами была короткая взлетно-посадочная дистанция, а невысокая скорость, наоборот, становилась плюсом для точного наблюдения. В 1931 году американцы впервые посадили автожир Pitcairn RCA-2 на палубу авианосца, однако ненадежность первых моделей помешала их массовому внедрению.

Прорыв в конструкции и военная служба автожиров

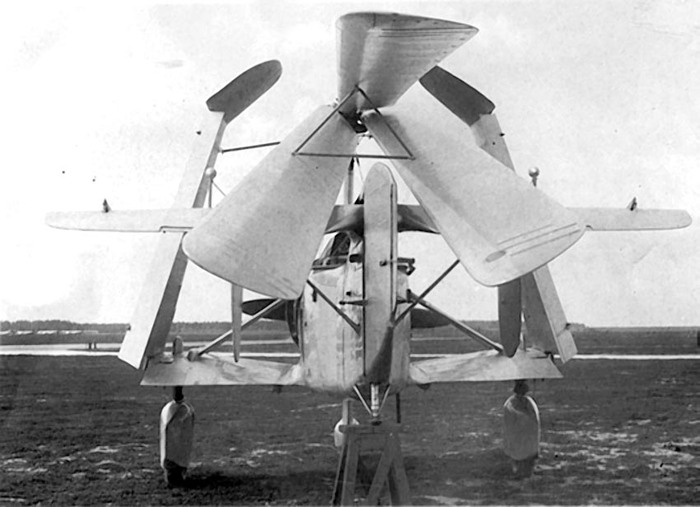

Ситуация изменилась в 1933 году, когда Хуан де ла Сиерва внедрил систему прямого управления втулкой несущего винта. Это позволило отказаться от крыльев и элеронов, улучшив управляемость, облегчив машину и обеспечив пилоту отличный обзор. Британские ВВС заказали партию усовершенствованных автожиров Cierva C-40 с системой «подпрыгивания» для короткого взлета. Пять таких машин использовались как связные во Франции, но были потеряны при эвакуации из Дюнкерка. Другие модели, такие как С-30, служили в Великобритании до конца войны для калибровки радиомаяков.

Свои автожиры были и у Франции — к маю 1940 года в строю находилось 60 машин LeO C-30 (лицензионная копия С-30). Они патрулировали Ла-Манш, но не сыграли значительной роли в боях. Настоящим прорывом стал советский автожир А-7. В отличие от невооруженных зарубежных аналогов, это была полноценная боевая машина, оснащенная тремя пулеметами и способная нести бомбы. А-7 по праву можно считать предшественником современных ударных вертолетов.

Рождение советского автожира: от КАСКР к А-7

Создателем А-7 был Николай Ильич Камов, пионер советского винтокрылого машиностроения. Его путь начался в 1929 году с постройки первого советского автожира КАСКР («Красный инженер»), созданного совместно с Н.К. Скржинским. Несмотря на аварию при первых испытаниях, работа продолжилась. Демонстрационный полет обновленного КАСКР-2 в 1931 году перед высшим руководством страны, включая Сталина, произвел большое впечатление и дал зеленый свет развитию нового направления.

Интерес руководства страны позволил Камову и его коллегам перейти в специальное бюро ЦАГИ, где началась работа над новыми машинами. Скржинский участвовал в создании автожира А-4, а Камов возглавил разработку А-7 — двухместного разведчика-корректировщика для нужд ВВС. Над проектом трудился небольшой, но талантливый коллектив, в который входил, среди прочих, будущий создатель вертолетов «Ми» Михаил Миль.

Конструкция и испытания уникальной машины

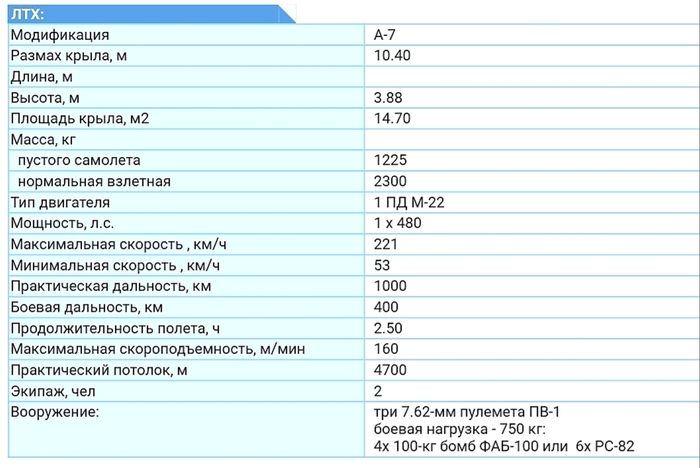

А-7 представлял собой двухместный крылатый автожир с трехлопастным несущим винтом и двигателем М-22 мощностью 480 л.с. Его фюзеляж был выполнен из стальных труб и обшит дюралюминием и полотном. Крыло — деревянное, складное для удобства транспортировки. Машина имела трехстоечное шасси с носовым колесом и хвостовой лыжей.

Сердцем автожира был трехлопастной несущий винт «Вепрь» сложной конструкции. Лопасти, также складные, имели металлический лонжерон и деревянный каркас, обшитый полотном. Для сокращения разбега использовалась система механической раскрутки винта от двигателя.

А-7 был оснащен полным комплектом разведывательного оборудования, радиостанцией и, что самое главное, вооружением. Пилот управлял курсовым пулеметом ПВ-1, а наблюдатель в задней кабине — спаренной установкой из двух пулеметов ДА на турели. Позднее на крыле появились узлы для подвески четырех бомб ФАБ-100 или шести реактивных снарядов РС-82.

Первый прототип А-7 был построен в апреле 1934 года, а свой исторический первый полет совершил 20 сентября того же года под управлением летчика С.А. Корзинщикова. Испытания выявили ряд проблем: флаттер винта, вибрации, перегрев двигателя. Однако к августу 1935 года большинство недостатков было устранено, и автожир, пилотируемый К.К. Поповым, эффектно продемонстрировал свои возможности на воздушном параде в Тушино.

Летные характеристики А-7 были впечатляющими для своего класса: максимальная скорость достигала 218 км/ч, что было сопоставимо с бипланами того времени. Машина успешно прошла государственные испытания, получив высокую оценку.

Обратите внимание: Летчикам-перехватчикам оставалось лишь провожать разведчик сочным матерным словом.

Модернизация, мирные и военные задачи

На основе опыта испытаний был создан усовершенствованный вариант А-7бис с новой двухкилевой схемой хвостового оперения для улучшения устойчивости и доработанной втулкой винта. Машина доказала свою надежность и универсальность. В 1938 году А-7бис даже готовили для участия в спасательной экспедиции к папанинцам, погрузив на ледокол «Ермак», однако необходимость в его применении отпала.

Более успешным стало мирное применение автожира. В 1941 году А-7бис использовался для авиационно-химических работ в садах Киргизии, борясь с яблонной молью. Его способность летать на малой скорости и в сложном горном рельефе, создавая направленный вниз поток воздуха, оказалась идеальной для распыления ядохимикатов. Об этом успешном эксперименте даже писала газета «Правда» 19 июня 1941 года.

А-7 на фронтах Великой Отечественной войны

С началом войны автожиру предстояло выполнять свою прямую задачу. Еще весной 1940 года по инициативе Камова под Москвой, в Ухтомской, был создан первый в СССР завод по производству винтокрылых машин (ныне — завод им. Камова). Здесь построили небольшую серию из пяти военных автожиров А-7-3а.

Сформированная из этих машин отдельная автожирная эскадрилья вошла в состав 24-й армии и действовала под Ельней. Под командованием лейтенанта Трофимова экипажи А-7 выполняли опасные боевые вылеты днем и ночью, корректируя огонь артиллерии и осуществляя связь.

Ночные полеты, проходившие в условиях строжайшей светомаскировки, были особенно сложными. Камов и Миль лично выезжали на фронт для ремонта машин. В октябре 1941 года, выполняя срочное задание по доставке донесения в условиях немецкого прорыва, командир эскадрильи Трофимов в темноте совершил вынужденную посадку на лес. Пилот выжил и доставил пакет, но автожир был разбит. Это был последний боевой эпизод в истории А-7.

Наследие первопроходца

Завод был эвакуирован на Урал, в поселок Билимбай. Там Камов начал работу над новым «прыгающим» автожиром АК, но в условиях войны завершить проект не удалось. После войны конструктор полностью сосредоточился на создании вертолетов, прославивших советскую авиацию.

Автожир А-7 навсегда вошел в историю как машина-первопроходец. Это был первый в мире серийный боевой винтокрылый аппарат, первый серийный автожир СССР, продукт первого отечественного завода такого профиля. Его создание стало crucial шагом, школой для таких конструкторов, как Камов и Миль. Без опыта, полученного при работе над А-7, вряд ли появились бы впоследствии знаменитые боевые вертолеты Ми-24, Ка-50 и Ми-28.

Автожир Камов Инженер-конструктор Вертолет Советский Отечественная война Длинная колонна 4

Больше интересных статей здесь: Наука и техника.

Источник статьи: Ближний разведчик и корректировщик ЦАГИ А-7.