Предпосылки для создания нового перехватчика

В 1980-х годах перед советской авиацией встал ряд серьезных вызовов. Сокращение парка истребителей, огромная протяженность воздушных границ на севере страны, недостаток аэродромов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения потребовали создания принципиально новой машины. Конструкторскому бюро Сухого было поручено разработать специализированный перехватчик на базе учебно-боевого Су-27УБ. Опыт эксплуатации одноместных истребителей, таких как Су-27, показал, что в современных условиях пилот перегружен: ему одновременно приходится управлять сложными системами вооружения и выполнять маневры. Длительные полеты на таких машинах приводили к усталости экипажа еще до вступления в бой.

Концепция двухместного экипажа

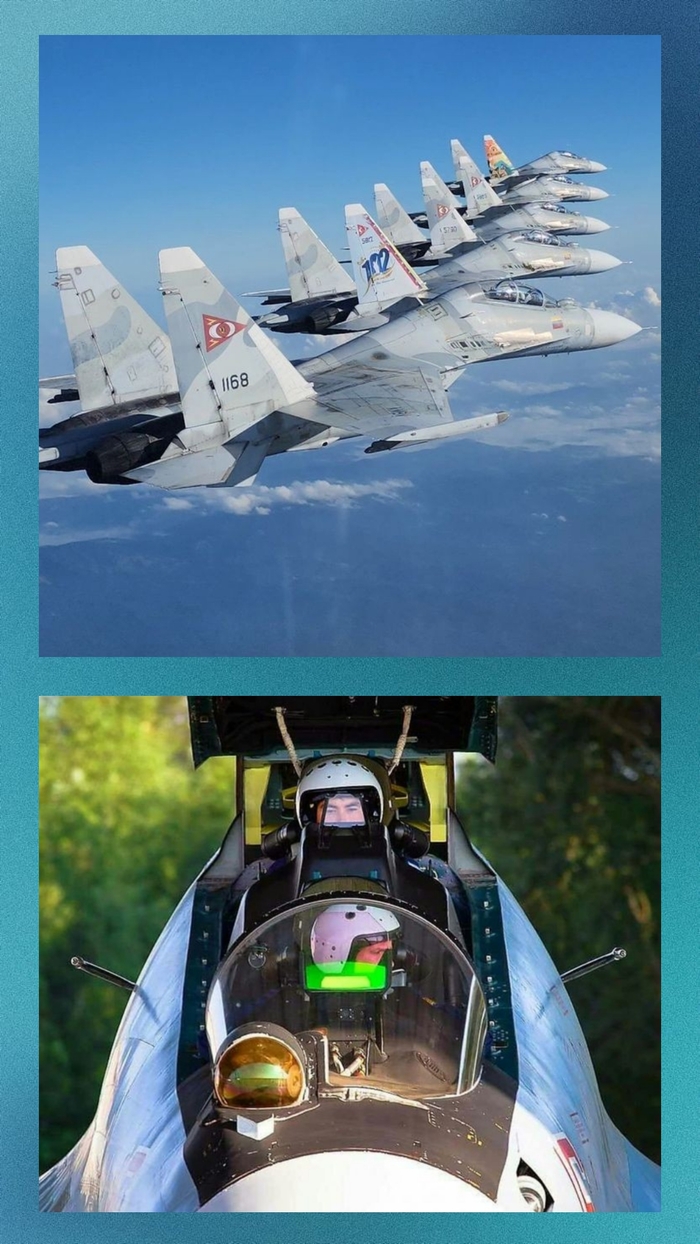

Решение было найдено в переходе к двухместной кабине. Мощность современных бортовых электронных систем такова, что одному человеку сложно использовать их в полной мере в динамичном бою. Второй член экипажа, летчик-оператор, разгрузил командира, взяв на себя задачи по контролю воздушной обстановки, наведению, управлению групповыми действиями и решению задач на дальней дистанции. Это позволило повысить эффективность и рациональность действий во время продолжительных миссий. Для реализации этой концепции заднюю кабину оснастили индикаторами тактической обстановки. Также стала очевидной необходимость интеграции системы дозаправки в воздухе для многократного увеличения радиуса действия.

От прототипа к серийной машине

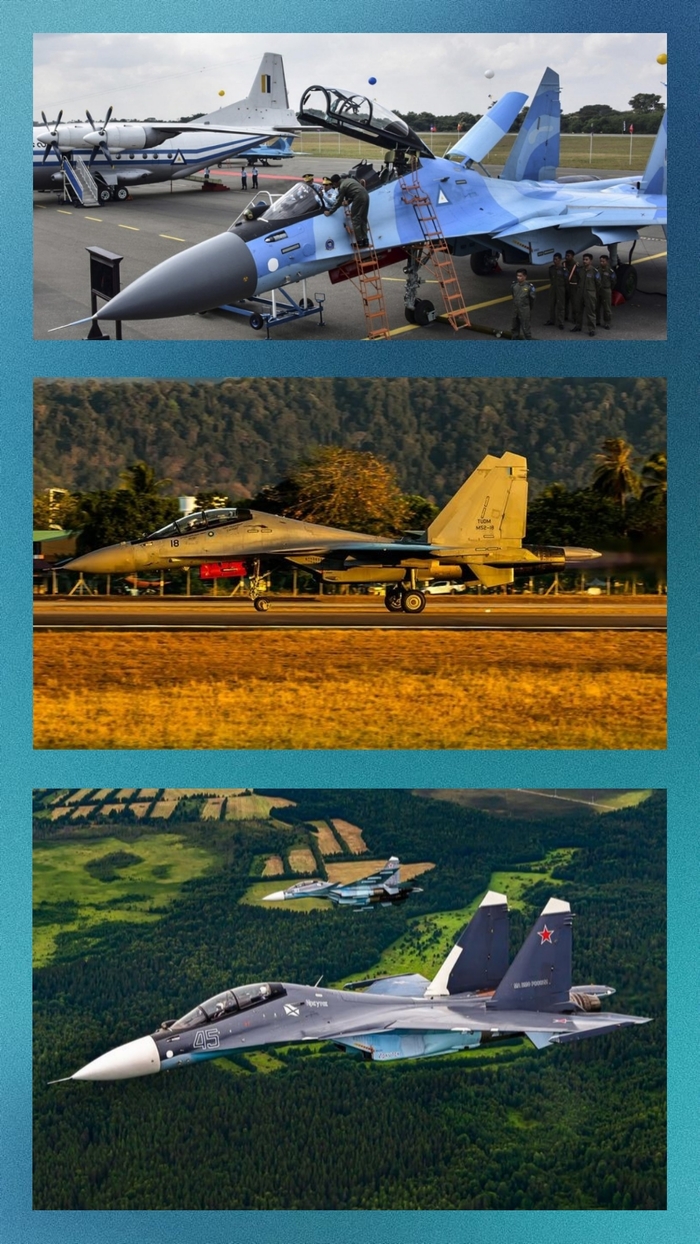

Работы над новым двухместным истребителем начались в ОКБ Сухого в середине 1980-х годов под руководством И.В. Емельянова. За основу взяли Су-27УБ, обладавший большой вместимостью топливных баков и десятью точками подвески вооружения. Опытный самолет Т-10У-2, оснащенный системой дозаправки, стал прототипом. В 1988 году на Иркутском авиационном заводе (ИАПО) под руководством В.И. Макрицкого доработали два серийных Су-27УБ (Т-10ПУ-5 и Т-10ПУ-6), установив на них новое навигационное и прицельное оборудование. Эти машины, окрашенные в синий цвет с бортовыми номерами «05» и «06», доказали жизнеспособность концепции.

Коллективу ИАПО потребовалось всего полгода, чтобы разработать оснастку для серийного производства, несмотря на сложность размещения нового оборудования в существующем планере. Осенью 1988 года начались заводские испытания. Летчики-испытатели Г.Е. Буланов, В.Б. Максименков, С.В. Макаров и Н.Н. Иванов провели первые полеты. По аэродинамике и летным характеристикам новый самолет почти не отличался от Су-27УБ, унаследовав его высокую надежность. По итогам успешных испытаний правительство приняло решение о запуске машины в серию под обозначением Су-30.

Начало серийного производства

Подготовка к массовому выпуску легла на плечи специалистов ИАПО во главе с главным инженером А.И. Федоровым. Первый серийный Су-30 (бортовой № 01-01) поднялся в небо 14 апреля 1992 года, пилотируемый Г.Е. Булановым и В.М. Максименковым. Значительный вклад в испытания внесли военные летчики, в том числе В. Подгорный, позже удостоенный звания Заслуженного летчика-испытателя РФ.

Назначение и возможности Су-30

В отличие от одноместного перехватчика Су-27П, серийный Су-30 был создан для решения более широкого круга задач:

- Завоевание превосходства в воздухе.

- Дальнее патрулирование и сопровождение стратегических бомбардировщиков.

- Радиолокационное наблюдение, наведение и управление группой истребителей (функции воздушного командного пункта).

- Подготовка летного состава.

Самолет сохранил все возможности учебно-боевого Су-27УБ и получил значительные преимущества:

- Способность вести боевые действия на очень больших расстояниях и продолжительностью.

- Повышенная эффективность управления группой истребителей.

Эти возможности обеспечивались за счет установки новых систем: дозаправки в воздухе, дальней радионавигации, усовершенствованного оборудования для групповых действий и систем жизнеобеспечения.

«Тридцатка» полностью сохранила знаменитые пилотажные качества семейства Су-27, включая выполнение фигур высшего пилотажа, таких как «Кобра Пугачева». Внутренний запас топлива в 9400 кг обеспечивал дальность полета 3600 км, а с дозаправкой в воздухе продолжительность миссии ограничивалась лишь физиологическими возможностями экипажа (до 10 часов). Для комфорта пилотов в длительных полетах было установлено дополнительное сервисное оборудование. Однако экономический кризис и распад СССР привели к тому, что производство Су-30 шло медленно, и машины поставлялись лишь в небольших количествах в войска ПВО России.

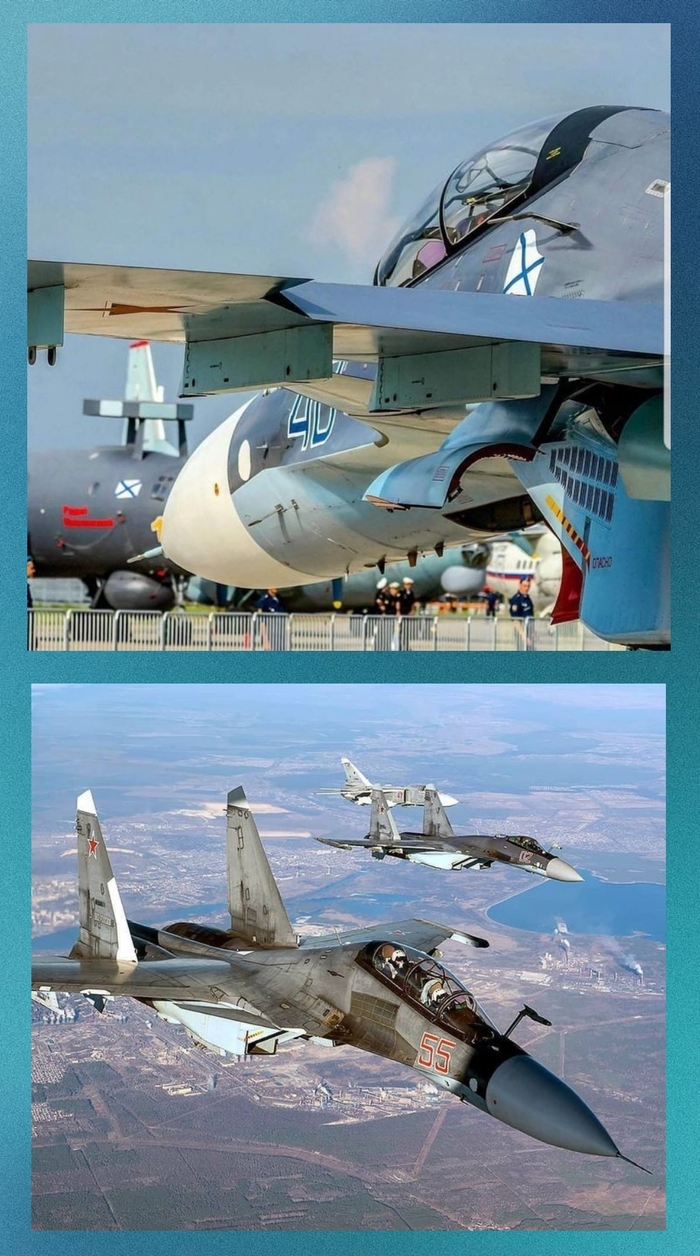

Демонстрационные полеты и служба

Первые два серийных Су-30 были переданы пилотажной группе Летно-исследовательского института им. Громова под руководством Анатолия Квочура. Самолеты с бортовыми номерами «596» и «597», окрашенные в цвета российского флага, стали звездами авиасалонов. Их первое публичное выступление состоялось в 1992 году в Жуковском, где была продемонстрирована даже имитация дозаправки трех самолетов в воздухе. С тех пор Су-30 регулярно участвовали в показах по всему миру, включая МАКС и RIAT.

Несколько серийных машин поступили в 148-й Центр боевого применения в Савашлейке. Самолеты с синими бортовыми номерами «50», «52», «53», «54» и «51» (выпуска 1994-1996 гг.) участвовали в учениях и международных показах. В 1997 году два Су-30 («52» и «54») совершили перелет в Великобританию на авиасалон RIAT’97, где вызвали огромный интерес у специалистов и публики.

Дальние перелеты и учения

В июле 1998 года экипажи 148-го Центра провели уникальный исследовательский полет. Шесть экипажей на двух МиГ-31Б и четырех Су-30 под общим руководством полковника Мартина Карапетяна отрабатывали задачи с максимальной продолжительностью полета около 10 часов. Маршрут протяженностью 8500 км включал три дозаправки в воздухе, стрельбы на полигоне Ашулук и перехват условных целей. Управление и информационное обеспечение осуществлялось самолетом ДРЛО А-50. МиГ-31, используя свою мощную РЛС, обнаруживали цели и передавали данные Су-30, которые действовали как ударная группа.

Обратите внимание: "Белая мгла" и дважды выживший в катастрофах.

Летом 1999 года в ходе учений Су-30 сопровождали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 к Новой Земле. В апреле того же года экипажи Су-30 и МиГ-31Б находились в воздухе восемь часов, выполнив 12 дозаправок. На базе перехватчика был разработан экспортный вариант Су-30К (коммерческий), который впоследствии поставлялся в Индию. Индонезия также проявляла интерес к закупке этих истребителей, рассматривая как двухместные, так и предлагаемые одноместные версии (Су-30КИ).

Конструктивные особенности и вооружение

Основными отличиями Су-30 от базового Су-27УБ стали:

- Система дозаправки в воздухе с выдвижной штангой слева по борту.

- Специализированная аппаратура связи и наведения, включая широкоэкранный индикатор тактической обстановки в задней кабине.

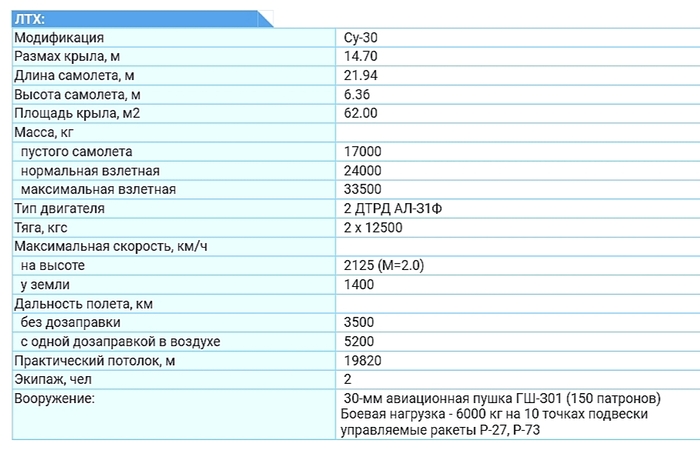

Самолет построен по интегральной аэродинамической схеме, где крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Два двигателя АЛ-31Ф размещены в изолированных гондолах. Управление осуществляется через электродистанционную систему (ЭДСУ).

Фюзеляж разделен на носовую, среднюю и хвостовую части. В носовой части расположена кабина экипажа тандемного типа с прекрасным обзором, катапультными креслами К-36ДМ, отсеки оборудования и ниша передней стойки шасси. В правом наплыве крыла установлена 30-мм пушка ГШ-301.

Средняя часть фюзеляжа включает топливные баки, центроплан и большой безмоментный тормозной щит на верхней поверхности. Хвостовая часть состоит из моторных отсеков, хвостовой балки и центральной балки с контейнером тормозного парашюта.

Регулируемые воздухозаборники оснащены защитными сетками и системой сброса пограничного слоя. Крыло имеет развитую механизацию: поворотные носки и флапероны. На законцовках крыла могут размещаться ракеты или контейнеры РЭБ.

Вооружение и боевое применение

Силовая установка включает два двигателя АЛ-31Ф. Вооружение состоит из 30-мм пушки ГШ-301 и ракет, размещаемых на десяти точках подвески. Самолет может нести до шести ракет средней дальности Р-27 (с радиолокационным или тепловым наведением) и четыре ракеты малой дальности Р-73 с тепловыми ГСН.

Истребители Су-30 приняли участие в ряде вооруженных конфликтов, включая операции в Сирии и пограничные столкновения. В настоящее время они активно используются. Детали боевого применения, согласно правилам платформы, не подлежат обсуждению в данной статье.

Су-30 — многоцелевой истребитель дальней авиации, воплотивший в себе передовые технологии российского самолетостроения.

Больше интересных статей здесь: Наука и техника.

Источник статьи: "Тридцатка".