Японские хорроры, как и все хорроры в мире, корнями своей презентации уходят в традиции той культуры, где зародились. В этом плане ничего особенно уникального в самом концептуальном подходе к появлению хорроров в японском кинематографе, прямо скажем, нет.

Однако вот детали той самой традиции и культуры уже делают конкретные подходы к жанру для каждой страны уникальными, и, разумеется, это касается и Японии, с очень глубокими и необычными для многих западных людей традициями и культурными особенностями.

XVII-XIX века – рождение страшных историй Японии. Кайданы, ракуго и театр

Для понимания специфики подхода к жанру хоррор в японском кино, необходимо дать небольшую историческую справку.

В первую очередь, почти в любом описании истории происхождения японского кино жанра хоррор, Вы, так или иначе, наткнетесь на упоминание такого японского явления, как «Кайдан», появившегося в восемнадцатом веке. По сути своей, это японское традиционное искусство «страшного рассказа», как правило связанного с богатой и, не редко, мрачной мифологией. «Кайданы» имеют множество теорий происхождения, и, вероятно, все они по-своему верны – как японские литературные истоки, так и китайские, скорее всего, вместе породили данный жанр.

Любопытны «кайданы» тем, что они имели множество форм рассказов, но самый известный способ, так сказать, каноничный – «Ночь рассказа ста страшных историй» (яп. 百物語怪談会). Идея была простой – в темноте, желательно в закрытом помещении, со ста зажженными свечами, компания поочередно рассказывают страшные истории. После каждой истории – гасится одна свеча. Чем темнее становится, тем страшнее должны становиться следующие истории.

Специфика как «кайданов», так и способа их рассказа, заключалась в том, что они отличались долгое время от региона к региону в различных деталях. Да, к началу двадцатого века было сделано уже несколько сборников и попыток привести традиционные «кайданы» к некому единому облику, без миллиона вариаций – но даже это лишь частично сократило количество вариаций, в каждом японском регионе все еще остались свои особые варианты «страшных историй».

Однако кое-какие особенности для «кайданов» стали традиционными, важнейшими составными жанра:

-Наличие неких мистических существ и сил, как правило – призраков, прямо влияющих на сюжет и события. Все они крепко связаны мифологией и с традиционными верованиями синтоизма и буддизма;

-Кармический Фатализм – вновь, связанный с религиозными корнями;

-Количество героев невелико, но они должны быть достаточно яркими для истории;

-Не редкий элемент мести, как части мотива и двигателя событий;

-Высокая доля психологизма и особенностей натуры человека в происходящих событиях.

Эти элементы прекрасно укладывались, в свою очередь, в три вида представления для массовой аудитории – в театрах «Но, «Кабуки» и выступления «Ракуго». Потому «кайданы» довольно быстро стали неотъемлемой частью обоих способов развлекать публику.

Сделаем еще одну ремарку – что есть «Но», «Кабуки» и «Ракуго»?

Традиционный театр «Но» – древнейший вид японского театра, форма представления, сочетающего драму, музыку, танец и пение, а также ритуал и символизм, и отличающаяся медленными, стилизованными движениями и использованием масок. Маски отображают характеры и персонажей, декорации скудны, большинство сюжетов – религиозные, о морали и этике, жизни и смерти, загробном мире. Театр «Но» можно условно назвать «высоким искусством» для людей знатного рода. Символизм в театре «Но», как и в театре «Кабуки», предшествует сюжету и главенствует в постановке.

Традиционный театр «Кабуки» - сложившийся в семнадцатом веке экспрессивный вид японского театра, совмещающий танец, пение, сюжетную драму и высокий символизм – в движениях, одежде и непосредственной постановке. Главное отличие от театра «Но» - повышенная экспрессивность, активность, скорость, более прямолинейные метафоры и символы, зачастую более вульгарные сюжеты и образы. У данного вида театрального представления глубокая и сложная история, и на ней мы останавливаться сегодня не будем, однако скажем, что, в сравнении с театром «Но», «Кабуки» условно можно назвать «низким искусством» для простых людей.

«Ракуго» же – вид соло-выступления рассказчика, появившийся в шестнадцатом-семнадцатом веках. Это может быть как короткое выступление, так и длинный рассказ. Рассказчик, он же ракугока, вещает свою историю, применяя на себя роли персонажей, меняя экспрессию, мимику, голос подстать действующему лицу – будь то человек или зверь. Во многом, именно отсюда, как считают некоторые исследователи, идут истоки повышенной экспрессивности в японском кинематографе. Чаще всего, но далеко не всегда, ракуго носили комичный характер – однако нас интересуют как раз исключения из правил, а они были – это были рассказы о мистическом, таинственном и, безусловно, страшном. Один из самых известных ракугока - Санъютэй Энтё – известен не только своими выступлениями, но и мастерством написания «ужасов», самая его известная работа в жанре, не раз переиздававшаяся и у нас – «Пионовый фонарь».

С появлением первых фильмов в Японии, очевидно немых, появилась новая эволюция театрального рассказчика, уникального для Японии – «бэнси».

Бэнси, или как его иногда называют Кацубэн, исполнял самые разные роли. Изначальная роль данного «рассказчика» была в следующем – при показе немой картины, часто короткой, которую порой приходилось прерывать ради обслуживания оборудования, Бэнси проводил лекцию для зрителей – иногда о кино, как явлении, а иногда конкретно о картине. Чем больше в Японии появлялось картин европейских, или чем больше в Японию приезжало людей из других стран, тем больше Бэнси выступал рассказчиком на немых киносеансах, поясняя культурные особенности зарубежного кино и поведения героев в нем японцам, или японского кино и поведения в нем героев европейцам и другим гостям страны. Но шло время, и вот уже Бэнси становились настоящими мастерами озвучки немых фильмов, подбирали голоса, интонации, экспрессию, часто импровизировали. Иногда на показы фильмов звали несколько Кацубэнов для многоголосых ролевых отыгрышей персонажей кино. Традиция Бэнси в Японии закончилась очень недавно относительно мирового кинематографа, тем более немого кино – всего лишь в конце 1930-х годов.

Все эти детали и особенности, наконец, ведут нас к тому, каким стало японское кино жанра «хоррор».

Конец XIX века – начало XX века: миф о страхе, оставшийся в истории

К сожалению для нас, в результате военных действия во время второй мировой войны, очень многие образцы японского кинематографа до 40-х годов были безвозвратно утеряны. Более того, у нас не так много сохранилось в открытых источниках вообще информации о ранних фильмах ужасов Японии. Но есть кое-что, о чем стоит упомянуть и что, хотя многие об этом не говорят, определило направление японских хорроров в период их возрождения уже после войны.

Якобы фото кадра\рекламы Bake Jizo

Первыми стоит назвать два утерянных фильма аж из 1898-го года - Bake Jizo (Jizo the Spook, как его часто называют в англоязычных источниках) и Shinin no sosei (Resurrection of a Corpse, как его часто называют в англоязычных источниках). Разумеется, это были короткометражные фильмы и мы знаем лишь общее описание их концепции, и здесь для нас есть интересное деление – первый фильм демонстрирует нам ожившую и двигающую статую Дзидзо. Данные статуи, что бы было понятно, в японской культуре покровительствуют нерожденным или умершим детям и путешественникам. Второй фильм повествует о том, как у гроба отвалилось дно, и, выпавший труп, внезапно встал, чувствуя себя прекрасно. Не смотря фильмы, имея лишь скудное описание, сложно судить о заложенных смыслах и метафорах, но очевидно, что первый фильм носил более мрачно-сакральный характер, когда второй – более комедийный.

Второго упоминания стоят сразу целая плеяда фильмов-короткометражек - Kaidan Yagyu (1907), Yūrei Kagami (1907), Oiwa Inari (1910), Yotsuya Kaidan (1911), Yuki Onna (1911), Okazaki Neko (1912), Nabeshima no nekô (1912), Monster-Cat of Sanno (1914), Legend of a Noble Ghost-Cat (1914) и список можно продолжать вплоть до 30-х годов двадцатого века. Все или большинство этих фильмов сегодня считаются утерянными, но уже по их названиям мы можем говорить о сюжетах – слово «Юрэй» буквально значит в японской мифологии и «Кайданах» «призрак», Йотсуя Кайдан – классический «Кайдан» в японских театрах, а плеяда «Неко» - фильмы о кошках-демонах некоматах и бакэнеко.

Иными словами, короткометражки японского производства были просто переполнены историями о мистике, ужасах, берущих свои сюжеты как из традиционны легенд, так и из уже существующих театральных постановок.

Обратите внимание: Обзор ветки Т57 heavy через т49 в WOT blitz (часть 2).

Таким образом, основа хоррора, основанного на мифологии, в Японии сформировался и оформился в относительный канон довольно рано. Но куда интереснее для нас даже не это, а уникальный случай фильма, что долгое время считался утерянным, но был все же найден и который смело можно считать одним из первых психологических хорроров в мире.

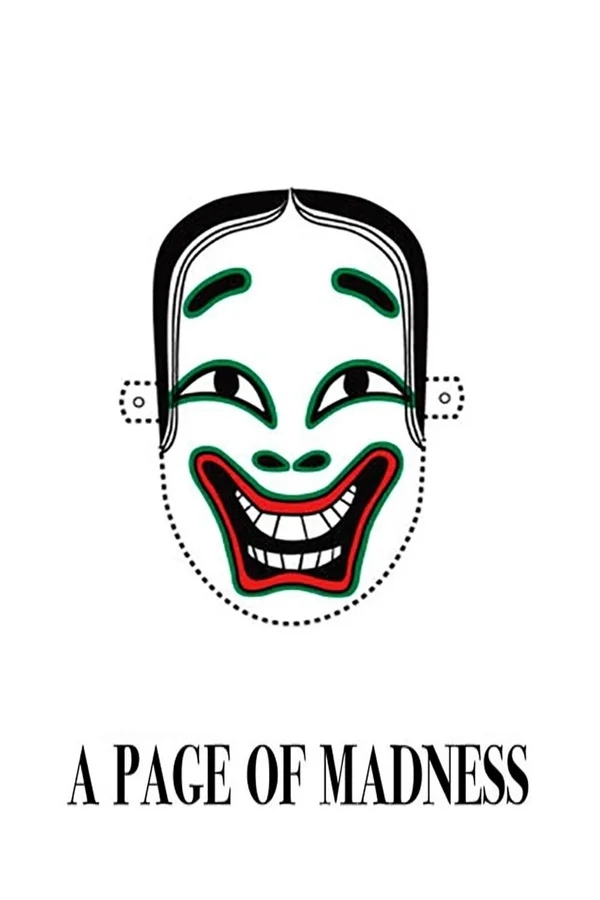

Речь о фильме «Страница безумия» (яп. 狂った一頁, Kurutta ippêji; англ. A Page of Madness), снятом Тэйносукэ Кинугасой. Немой фильм считался утерянным вплоть до 1971-го года, пока сам Кинугаса не нашел его у себя. Он несколько его переделал, убрав интертитры, добавив музыку, которую сделал уже современный японский музыкант, так что фильм стал менее очевидным по смыслам для современных зрителей – напоминаю, когда его показывали в оригинале, его еще сопровождал тот самый бэнси, вещающий о сути происходящего.

Если зайти на страничку википедии, то можно увидеть пояснение общей завязки фильма, однако я рекомендую, если решитесь на просмотр, максимум только завязку и прочесть – ибо этот фильм является идеальной демонстрацией преемственности в японской культуре – маски тетра «но» на героях, театральный экспрессионизм, подход к сюжету через метафоры и символизм, глубокая психологическая подоплека и травма персонажей – все основополагающие принципы как психологического хоррора, так и отсылок на оригинальные образы японской культуры, на месте.

Затем наступают 30-е – и в Японии происходит бум зарубежного нового кино ужасов – да-да, те самые «Дракула» и «Франкенштейн» из США прибывают в страну восходящего солнца. На фоне этого, хорроры на основе классики обретают второе дыхание, перенимая подходы нового западного киноужаса – появляются такие фильмы как The Ghost Cat and the Mysterious Shamisen 1938 года, про завистливую актрису, что из ревности убила невинную девушку и ее кошку, а те вернулись образе мстительного кошачьего духа, и дилогия фильмов The King Kong That Appeared in Edo 1938 года, название которого довольно прямолинейно сообщает о сюжете.

Любопытным здесь стоит отметить, что пока в США настоящими звездами киноужаса были Бела Лугоши и Борис Карлофф, в Японии в 30-х годах такая слава досталась актрисе Сузуки Сумико, снявшейся во множестве японских фильмов, где представала не как кричащая жертва, но как, зачастую, воплощение темной силы – в основном, конечно, ее главными амплуа были некоматы и бакэнеко, демоны-кошки. Но благодаря Сумико дополнительно закрепилась важнейшая роль мстительной женщины в японском жанре ужаса – роль, которая и ранее подчеркивалась множеством экранизаций «кайданов». Помимо этого, именно Сузуки Сумико смогла в японском хорроре сделать акцент на сочетания ужасного и эстетичного, гротескного и прекрасного – и все это еще сыграет роль в будущем.

В свою очередь, не сохранившийся до наших дней «Кинг Конг в Эдо» имеет двойственный характер – несмотря на флаеры и промо-материалы, что нам известны, «Кинг Конг» в фильме, как считают многие, был не более, чем условный Йети, и никаких гигантских размеров, в отличии от старшего брата из США, не имел. С другой стороны, есть заявления Рюноскэ Кабаяси, который работал над костюмами для многих фильмов о монстрах и в жанре токусацу уже после войны – он утверждает, что работал над японским «Кинг Конгом» в 30-х и что делал для них модель гигантской гориллы. В виду отсутствия фильма, утверждать, где правда, а где нет – сложно. Но сама дилогия, очевидно, существовала и можно смело говорить о том, что она, возможно, является первым шагом японского кинематографа в сторону фильмов о гигантских чудовищах.

Вторая половина XX века – трансформация, мутация, демилитаризация

После второй мировой войны, для Японии настал глубокий психологический и ментальный слом, изменения в обществе, его мышлении и социальной структуре были необходимы – не только из-за навязывания воли победителей, но и ради выживания нации. Отразилось это и в кинематографе – японское общество должно было отрефлексировать как свою ужасающую роль в происходящем во время второй мировой войны, так и свои трагедии. Более того, восстановление инфраструктуры требовало времени, огромное количество картин и людей были утеряны, так что о полноценном возвращении японского кинематографа, тем более хорроров, стоит говорить, как о явлении не раньше 50-х годов двадцатого века. И здесь есть несколько важнейших примеров, отображающих моральное состояние японского общества и ту самую рефлексию, и осмысление.

Интересным стоит отметить, что тематика самураев и их эпохи в кино не исчезает – только усиливается, несмотря на общий курс на отказ от милитаризма в японском обществе. Зачастую именно самураи или же люди самурайской эпохи оказываются в центре событий ужаса мистического – эта тема продолжает сохраняться. Приведем пару примеров ключевых фильмов того времени в жанре.

-«Сказки туманной луны после дождя» он же Ugetsu 1953 года повествует о жадности двух мужчин, что готовы ради денег и славы бросить себя и свои семьи под колеса истории, но в итоге встречают духа женщины, что демонстрирует им ошибки их путей – и хотя в фильме нет никаких скримеров, или пугающих явно моментов, он захватывает и оставляет ощущение внутреннего страха своей историей, заодно закрепляя необходимость отказаться от тщеславия ради благополучия себя и своих близких.

-«Годзилла» 1954 года – самая очевидная в мире метафора и аллегория на ядерное оружие, вышедшее из под контроля, но оригинальный фильм не только об этом – он является стопроцентно задуманным хоррором о том, как люди губят сами себя, и как даже ради спасения необходимо идти на жертвы, независимо от прошлого.

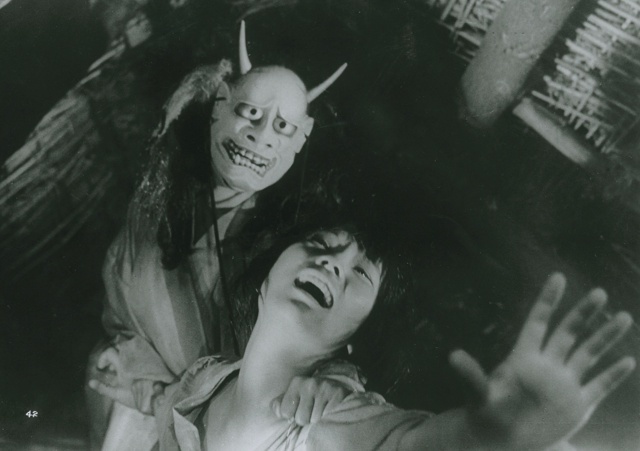

-«Женщина-демон», она же Онибаба 1964 года повествует о крайне печальной истории выживших во время войны, пусть и во времена самураев – война та не принесла ничего хорошего никому, и в конечном итоге люди стали подобны демонам, что губят сами себя и друг друга. Этот фильм и по сей день считается одним из величайших достижений японского кинематографа.

-«Ад» 1960-го года демонстрирует буддистское понимание жестокого мира мертвых для грешников, очень быстро превращающегося в настоящее безумие на экране, совмещающее ужас психологически, боди-хоррор и даже элементы сплэттера – что не типично для японского кино 1960-го года. Фильм во многом опередил свое время и являлся одним из самых страшных воплощений ада на киноэкране долгие годы.

-«Кайдан» 1964 года является идеальным воплощением в кино классических кайданов с постановкой, что так и сквозит тем самым оригинальным театром «Но» - оставаясь при этом очень современным фильмом, позволяющим себе отойти от правил театральной постановки, когда это нужно ради динамики. Но все истории в «Кайдане» как на подбор – про губительность гордыни, предательства близких, опасность тщеславия и неизбежную расплату за них.

-Наконец, «Меч Судьбы», он же Sword of Doom 1966 года повествует о самурае, посвятившем себя пути меча и битвы, но настолько утонул в этом пути, настолько затерялся за постоянным убийством людей, что окончательно обезумел, постоянно наблюдая вокруг себя духов тех, кого погубил.

Как мы видим по всем этим примерам, несмотря на продолжение мистической темы в японском хорроре, добавляется важный подтекст саморефлексии, признания бессмысленности войны, насилия и вреда другим. Вырастает роль боди-хоррора и натуралистического ужаса, страха перед увечьем и изменением тела – вновь, как следствие войны и применения ядерного оружия.

70-80-е XIX века – психоделика и психология, прогресс и кровь

В семидесятых и восьмидесятых годах в Японии вновь происходит бум западного кинематографа – притом немного запоздалый. Как пример, появляется «озеро Дракулы» 1971 года, вдохновленное американским «Дракулой» аж 1958 года. Растет количество крови на экране – вновь, по образу американских слэшеров и сплеттеров.

Помимо этого, появляются экспериментальные картины, уникальные в своих подходах -«Дом» 1977 года сочетает живые съемки и анимацию, рассказывая черную хоррор-комедию о причудливых и очень странных смертях компании молодых девочек, основанную на детских страхах дочери режиссера картины.

-«Тэцуо – железный человек» 1989 года показывает механический боди-хоррор во всей красе – офисный работник в результате неудачного стечения обстоятельств начинается покрываться сталью, что приводит ко множественным гибелям и печальному финалу, в котором герой перестает быть собой.

-«Милый дом» 1989-го года закрепляет тематику «старый проклятый дом» в японском кинематографе, вместе с фильмом выходит одноименная игра – которая в итоге станет одним из вдохновителем легендарной серии Resident Evil.

-Наконец, «Догра Магра» 1988, основанная на одноименном психоделическом романе 30-х годов (к слову, лишь пару лет назад переведенном на русский язык впервые). Фильм повествует о попавшем в псих-лечебницу герое, который становится объектом теорий двух докторов, пытающихся доказать ему (и себе), что его психологическое состояние связано напрямую с биологией его тела.

Все эти примеры как бы возвращают нас к истокам японского хоррора – вспоминаем ту самую «Страницу безумия» 1926 года, да и фильмов о мистическом хватало. Кровь и боди-хоррор тоже были и раньше. Да и западное кино нередко влияло на японское кино и раньше.

Но если мы всмотримся в детали и посылы, то здесь мы видим новый прообраз страха и переживания общества – страх перед прогрессом, который убьет человечность, страх перед безумием и потерей себя, и, наконец, страх перед заброшенным и непознанным.

Вне данного обзора надо отметить, что огромное влияние оказала манга – японские комиксы хоррор-жанра стали невероятной обыденностью, авторы их могли создавать великолепные глубокие и уникальные визуально истории – к сожалению, далеко не все из них реально было воплотить в живом кино. С другой стороны, расцвет хоррор-аниме тоже был, и он во многом определил жанр хоррора в Японии в будущем в целом – однако сегодня мы говорим все же только о живом кино.

1990-е и 2000 – J-Horror отправляется в кругосветку

Глупо будет утверждать, что японский кинематограф, тем более хорроры, не вышли на мировую арену до конца двадцатого века – напротив, они нередко участвовали в различных международных фестивалях, да и ценители уже были. Но не было того самого ключевого момента популярности, «выстрела» на мировой арене.

А затем вышел «Звонок» 1998 года.

«Звонок», он же Ringu, уникальная картина в том плане, что не только покорила весь мир, породила кучу продолжений и американских ремейков, кроссоверов и так далее – эта картина уникальна тем, что при всех этих достижениях она является… Самым классическим «Кайданом», просто в современном виде.

Посудите сами:

-Мстительный дух юрэй, черноволосая женщина в белом, традиционное изображение призраков для театра и иллюстраций – есть, и влияет на весь сюжет;

-История, завязанная на трагедии и психологической травме героев и духа – есть;

-Фатализм и неизбежность кармическая – есть, особенно с учетом финала;

-Количество героев невелико, но все они достаточно яркие – есть;

-Наконец, элемент мести и воздания – есть.

Таким образом, «Звонок» - воплощение традиционной японской страшилки эпохи Эдо, просто в современной обработке. И именно он вывел жанр «J-Horror» полноценно на мировую арену, что, пожалуй, очень иронично – но хорошо, что именно так произошло.

После «Звонка», на западе активно стали выходить японские ужасы – это и психологические хорроры Киеси Куросавы, типа пугающе фаталистичного «Исцеления» 1997 года. Выходит на западе и безумная, кровавая и психоделичная «Кинопроба» по одноименному роману авангардиста-любителя чернухи Рю Мураками. Затем, уже в 2000-е, поход японского кинематографа продолжается – выходит «Проклятие» 2003 года, продолжая представление классического хоррора страны восходящего солнца западному зрителю. Западный зритель в восторге – и запускается постоянный конвейер американских ремейков японской классики. Да и сами японцы активно двигаются в сторону ремейков своих фильмов.

Некоторые могут подумать, что теперь японский кинематограф ужасов работает только на мировой рынок – но, уверяю, это не так. Японский жанр ужасов живет на своем рынке просто отлично – да, он часто малобюджетен, но он продолжает эксперименты и традиции – это все еще часто истории о мистическом, по всем канонам, но уже в современных декорациях и с современными подходами.

И он, японский хоррор, остается невероятно самобытным – можете убедиться сами, если, конечно, вы готовы преодолеть языковой барьер или не боитесь субтитров. Да, возможно, он не пугает классическими методами – а по всем примерам в этой заметке Вы и сами наверняка в этом убедились, но, как кажется автору данных строк, пугает он все еще отлично, если Вы готовы дать ему завлечь в свою фантасмагорию – театральную, чрезмерно экспрессивную, очень уж мистическую и достаточно культурно глубокую.

Надеюсь, Вы узнали что-то новое и Вам было интересно.

Автор текста: Руслан Аманжалов. Написано специально для CatGeek и читателей Pikabu.

🎮 🎲 Также читайте нас на других ресурсах:

-

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши.

-

ВК↩ – наша Родина.

-

Ютуб↩ – пробуем делать видео.

Мы всегда рады новым авторам. Если хотите предложить статью на CatGeek или заинтересованы в сотрудничестве — пишите сюда или сюда.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Японский хоррор: традиции через века.