Загадочное появление барона Одколека в России

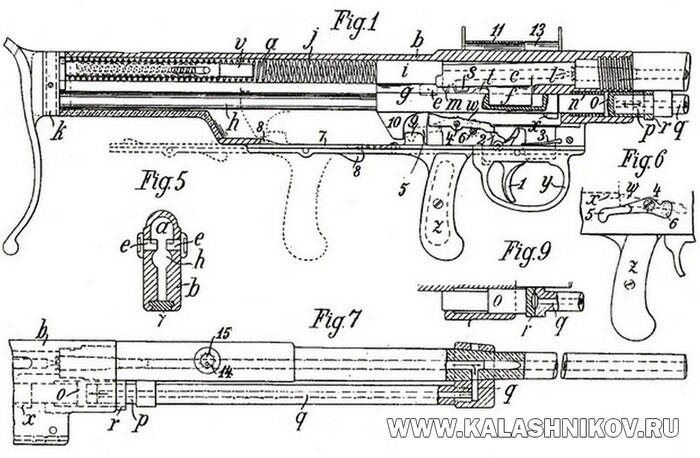

Схема пулемета «Одколек», 1900 г., из коллекции Института военной истории Чешской Республики (Прага)

Авторы - Римма Тимофеева (к.б.н.), Руслан Чумак (к.б.н.). Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ».

В конце XIX века, после принятия на вооружение пулемётов Максима, российское военное ведомство заинтересовалось новым классом оружия — ручными пулемётами. Их главным преимуществом была мобильность, недоступная тяжёлым станковым системам. Поскольку собственной школы конструирования автоматического оружия в России ещё не существовало, а закупки «Максимов» у англичан были дороги, было решено привлечь иностранных изобретателей. Так на сцене появился австрийский барон Адольф Одколек фон Аугесд.

Русский трёхлинейный пулемёт Максим на бастионной установке. 1895 год. VIMAIVVS

Детективное начало и сомнительный проект

История началась с почти анекдотического случая: в январе 1901 года барон, возвращаясь с завода в Петербург, потерял в вагоне пакет с чертежами своего пулемёта. Чертежи чудесным образом нашлись у старшего чертёжника Сестрорецкого завода. Несмотря на такой курьёзный старт, работы начались. Однако вскоре выяснилось, что Одколек привёз в Россию лишь сырую, непродуманную идею, а не готовую, испытанную конструкцию.

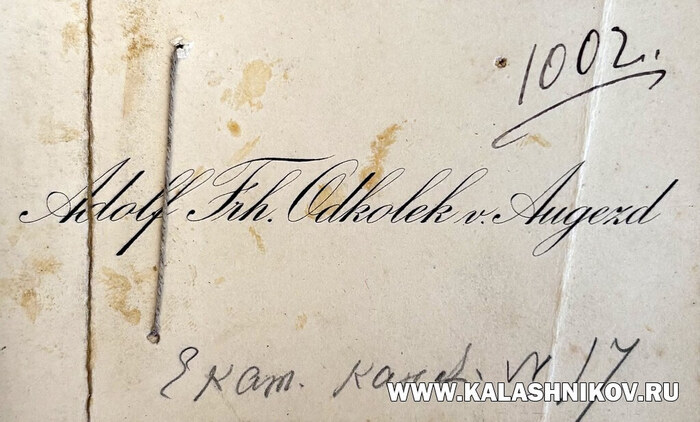

Барон Адольф Фрейгерр Одколек фон Аугезд

Личность изобретателя во многом предопределила судьбу проекта. Одколек, кавалерийский офицер в отставке без технического образования, был типичным изобретателем-самоучкой. Ранее он продал часть своих патентов французской фирме «Гочкис», и его идеи легли в основу знаменитого пулемёта Гочкиса образца 1897 года. Однако его собственный проект для России оказался куда менее удачным.

Визитная карточка барона Одколека. Научный фонд VIMAIVVS

Странное оружие: пулемёт с ручной подачей патронов

Пулемёт Одколека, который он назвал «автоматическим на ¾», был крайне необычной конструкцией. Самым парадоксальным его элементом была система питания: патроны крепились к тканевой ленте с помощью верёвочных петель, а продвижение ленты во время стрельбы стрелок должен был осуществлять вручную, левой рукой. Это полностью противоречило принципу автоматического оружия.

Пулемёт «Одколек» образца 1900 года из коллекции Института военной истории Чешской Республики (Прага)

Испытания, проведённые в августе и сентябре 1900 года, выявили массу недостатков:

- Оружие было громоздким (длиной 1,6 м) и тяжёлым (более 10 кг).

- Пороховые газы вырывались в сторону стрелка, угрожая его глазам.

- Ствол перегревался, а система водяного охлаждения была неэффективна.

- Скорострельность была крайне низкой, а прицельная стрельба — практически невозможной из-за неудобной позы стрелка.

Военные эксперты пришли к однозначному выводу: пулемёт Одколека в представленном виде для армии непригоден.

Ромасова Е.К. В январе 1900 года барон Одколек приехал в Петербург из Сестрорецка. Бумага, графитный карандаш. 2025

Искусство лоббирования: как провальный проект получил второй шанс

Несмотря на отрицательные заключения специалистов, барон Одколек проявил недюжинные способности лоббиста. Через своих высокопоставленных покровителей, включая камергера барона Штемпеля, он организовал демонстрацию пулемёта в Крыму перед военным министром Куропаткиным и другими генералами. Результаты этой показной стрельбы были представлены в выгодном свете, что позволило Одколеку добиться беспрецедентного контракта.

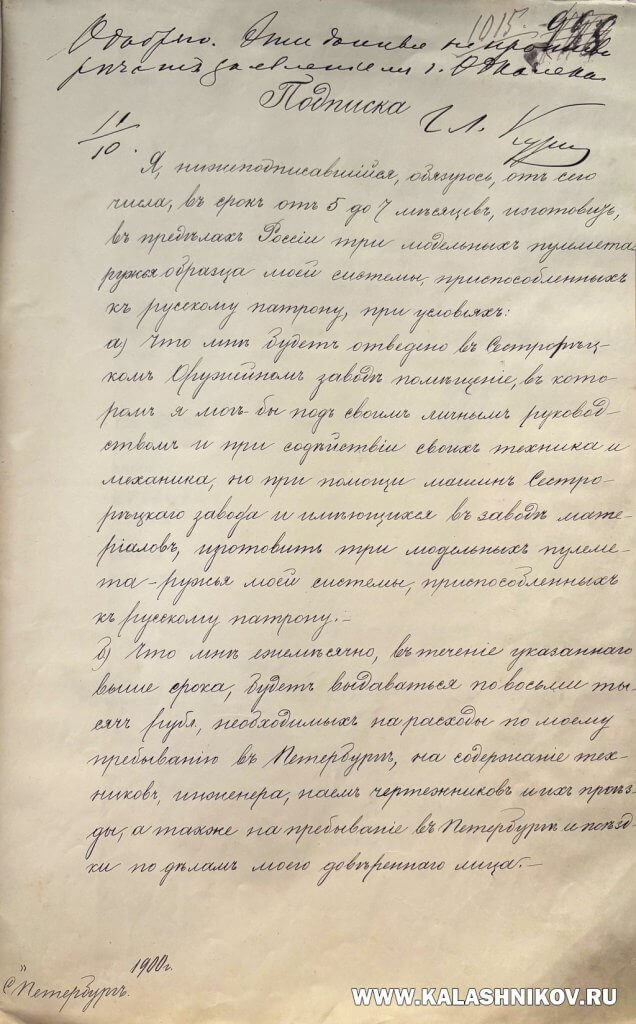

В ноябре 1900 года он выдвинул российскому Военному министерству ряд условий:

- Предоставление отдельной мастерской на Сестрорецком заводе.

- Полная свобода действий без вмешательства со стороны.

- Оплата в размере 8000 рублей ежемесячно, на полгода вперёд.

- Обеспечение материалами, рабочей силой и боеприпасами.

Для сравнения, годовой оклад подполковника на том же заводе составлял около 3750 рублей. Несмотря на возражения Артиллерийского комитета, военный министр Куропаткин утвердил эти условия.

Страница с условиями барона Одколека. VIMAIVVS

Дорогостоящий тупик и закономерный финал

Работы на Сестрорецком заводе продолжались весь 1901 год, поглощая значительные государственные средства. Несмотря на это, Одколеку не удалось создать работоспособный образец. Пулемёт, переделанный под русский трёхлинейный патрон, сохранил все свои врождённые пороки.

Пулемёт конструкции барона А. Одколека, разработанный им в России в 1901–1902 годах. VIMAIVVS

К 1902 году ситуация изменилась. В поле зрения российских военных попал датский ручной пулемёт «Мадсен», который был технически совершенным, надёжным и уже прошёл успешные испытания. На его фоне проект Одколека выглядел полным анахронизмом.

Модификация 3-линейного ручного пулемёта Мадсена. 1902 г., вступил в строй в России в 1904 г. VIMAIVVS

В июле 1902 года Главное артиллерийское управление приказало прекратить все работы по пулемёту Одколека. Вскоре Россия начала закупать пулемёты «Мадсен», которые успешно применялись в русско-японской войне. История с бароном Одколеком стала ярким примером того, как протекционизм и лоббизм могут привести к финансированию заведомо бесперспективного и дорогого проекта, отвлекая ресурсы от действительно перспективных разработок.

Продолжение следует...

Обратите внимание: Игра которая смогла.Часть 1.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Оружейные похождения двух баронов в России. Часть первая.