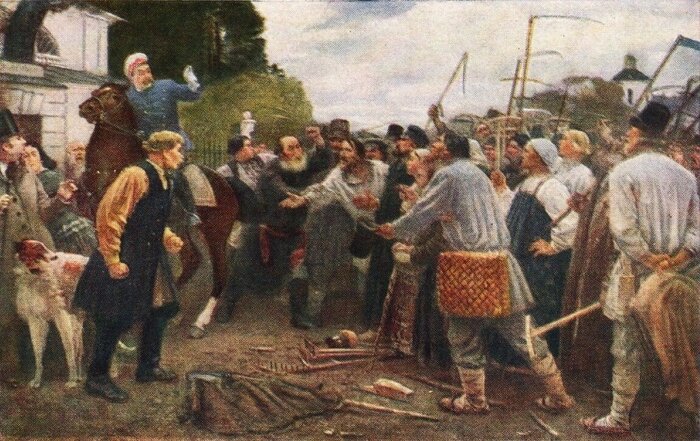

Поражение в Крымской войне обнажило глубокую технологическую и военную отсталость Российской империи, что заставило власти инициировать масштабные преобразования. В период правления Александра II, начавшегося в 1855 году, были проведены так называемые «великие реформы» 1860-1870-х годов. Ключевой из них стала отмена крепостного права в 1861 году. Хотя реформа даровала крестьянам личную свободу, она не решила земельного вопроса. Крестьяне были вынуждены выкупать свои наделы у помещиков через государственные ссуды, которые нужно было погашать в течение 49 лет. На практике это привело к тяжелым последствиям: помещики оставляли себе лучшие земли, а крестьяне получали малоплодородные и разрозненные участки, что делало ведение хозяйства крайне неэффективным. Выкупные платежи стали непосильным бременем, ввергая многие семьи в долговую кабасту. Таким образом, реформа сохранила экономическое господство дворянства и породила глубокое разочарование в крестьянской среде, вылившееся в серию восстаний 1860-1870-х годов.

Другие реформы Александра II затронули различные сферы жизни. Была проведена финансовая реформа, создавшая национальный банк и сеть коммерческих банков для поддержки промышленности. Земская реформа ввела элементы местного самоуправления. Судебная реформа учредила суд присяжных, отменила телесные наказания и провозгласила равенство всех перед законом. Одновременно смягчилась цензура, и количество газет резко возросло, что способствовало формированию общественного мнения. На этом фоне в стране стали возникать многочисленные революционные кружки, состоявшие в основном из радикально настроенной молодежи, считавшей реформы половинчатыми. Весной 1862 года студент Петр Заичневский, находясь в заключении, написал манифест «Молодая Россия», призывавший к свержению монархии и физическому уничтожению династии Романовых. Этот документ, опубликованный нелегально, отражал крайне радикальные настроения части общества.

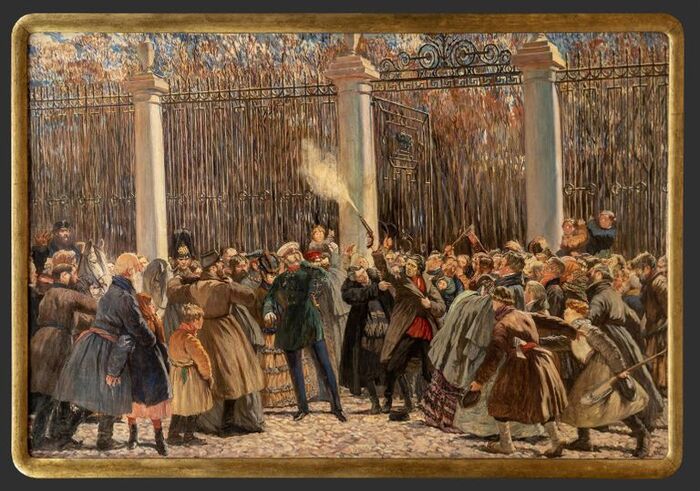

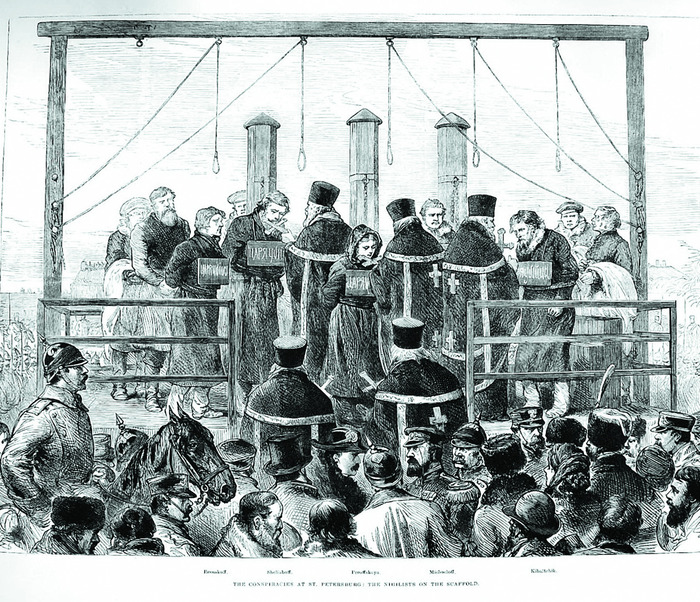

Идеи насильственного свержения власти быстро находили последователей. 4 апреля 1866 года революционер Дмитрий Каракозов совершил неудачное покушение на императора Александра II. В своем манифесте «Моим трудовым друзьям!» он объяснял свой поступок желанием отомстить за страдания народа. Казнь Каракозова, по сути, открыла эпоху революционного террора в России, которая продлилась несколько десятилетий.

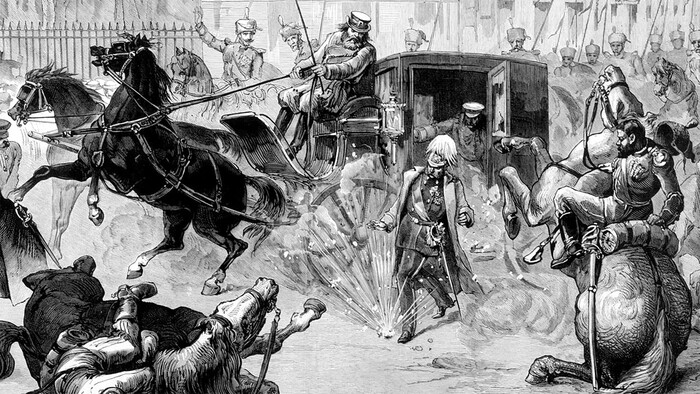

В 1879 году из расколовшейся организации «Земля и воля» возникла террористическая «Народная воля». Ее члены целенаправленно охотились за императором. 13 марта 1881 года их усилия увенчались успехом: в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала Александр II был смертельно ранен бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким. Несмотря на немедленные аресты и казнь организаторов покушения, это событие стало переломным моментом в истории империи.

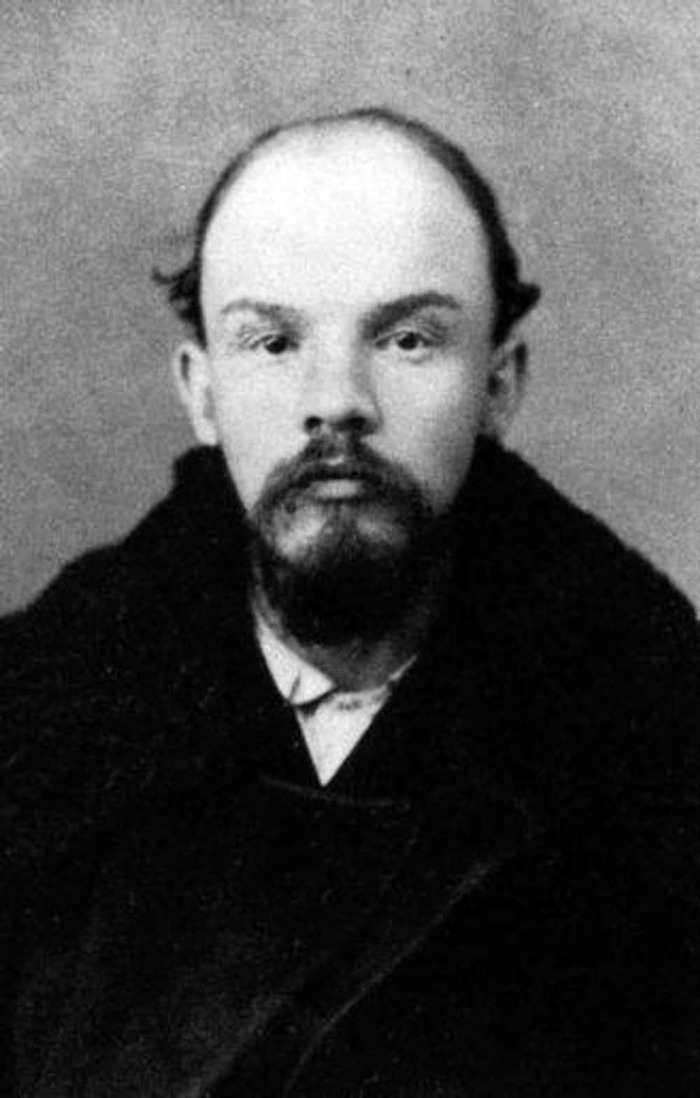

Новый император, Александр III, взял курс на свертывание либеральных реформ и усиление репрессивного аппарата. Были введены чрезвычайные меры, дававшие властям право на внесудебные высылки и закрытие неугодных организаций. Однако это не остановило революционное движение. В 1887 году был раскрыт заговор с целью покушения на Александра III, среди арестованных оказался Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова (будущего Ленина). Его казнь глубоко потрясла семью и, вероятно, повлияла на революционный выбор младшего брата.

Владимир Ульянов, поступив в Казанский университет, быстро включился в нелегальную деятельность. После исключения и ссылки он активно изучал марксизм, который сформировал его убеждение в необходимости насильственного революционного переворота. Переехав в Петербург, Ульянов объединил разрозненные марксистские кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», ведя пропаганду среди рабочих. В 1895 году последовал арест и ссылка в Сибирь.

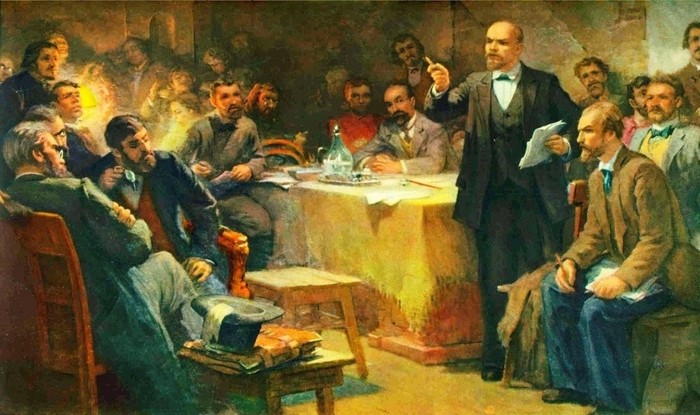

Находясь в ссылке, Ульянов не смог присутствовать на I съезде Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в 1898 году, где была провозглашена цель свержения самодержавия.

Обратите внимание: Ган-траки. Что это такое? Нужны ли они в армии России?.

Однако созданная партия была быстро разгромлена полицией.После ссылки Ульянов эмигрировал в Европу, где начал использовать псевдоним Ленин. Он принял активное участие в подготовке II съезда РСДРП (1903), на котором произошел принципиальный раскол на большевиков и меньшевиков. Большевики во главе с Лениным выступали за жесткую централизацию, революционный террор и диктатуру пролетариата как единственный путь к власти, в то время как меньшевики склонялись к более легальным, парламентским методам борьбы. Этот раскол определил дальнейшее развитие российской социал-демократии.

Нарастание кризиса и начало революции 1905 года

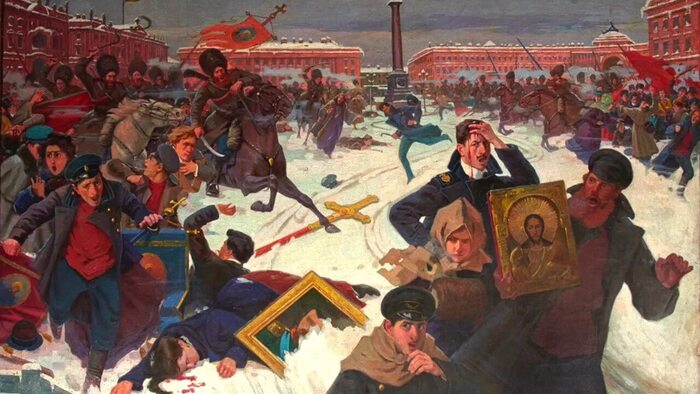

К началу XX века социальное напряжение в империи достигло критической точки. В 1905 году оппозиционные силы, включая либеральный «Союз освобождения», активизировались. Ключевую роль в начале массовых выступлений сыграл священник Георгий Гапон, лидер легальной рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих». В январе 1905 года на Путиловском заводе в Петербурге вспыхнула забастовка из-за увольнения рабочих, которая быстро переросла во всеобщую. Гапон предложил рабочим обратиться с петицией к царю, содержавшей как экономические, так и политические требования (созыв Учредительного собрания, гражданские свободы и др.).

Путиловский завод.

9 января 1905 года многотысячная мирная демонстрация рабочих направилась к Зимнему дворцу, чтобы вручить петицию Николаю II. Власти, заранее знавшие о содержании требований, перекрыли центр города войсками. При приближении к заставам солдаты открыли огонь по демонстрантам. Эти события, вошедшие в историю как «Кровавое воскресенье», привели к массовым жертвам (по разным оценкам, от сотен до нескольких тысяч человек). Расстрел мирного шествия вызвал шок в обществе и стал катализатором Первой русской революции, спровоцировав волну забастовок и протестов по всей стране.

Пик революции и Манифест 17 октября

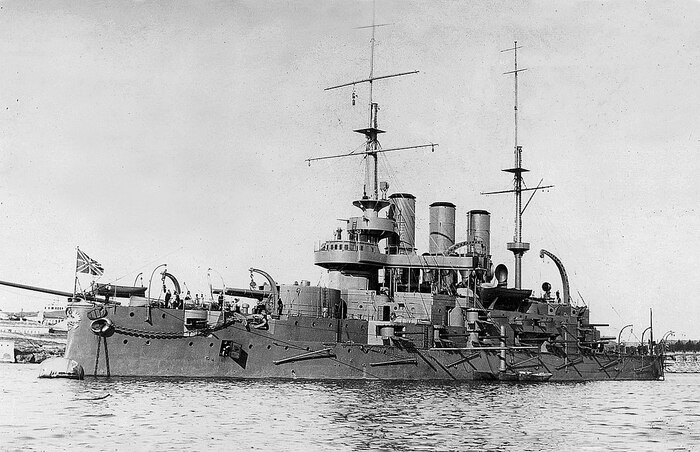

Летом 1905 года революционная волна докатилась до армии и флота. 14 июня на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» вспыхнул мятеж из-за некачественной пищи. Моряки захватили корабль и подняли красный флаг, что стало ярким символом растущего неповиновения властям.

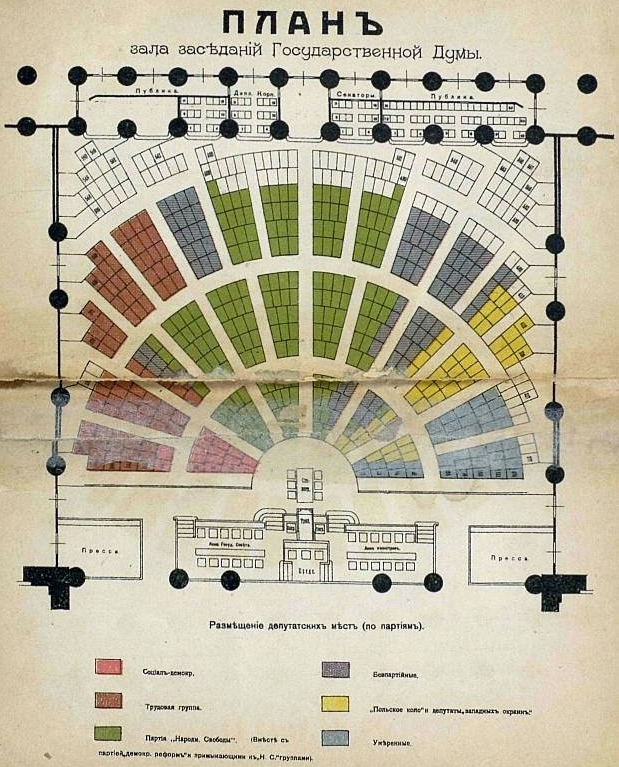

Осенью 1905 года революция достигла апогея. В октябре началась Всероссийская политическая стачка, в которой участвовало более 2 миллионов человек. Страна была парализована. Понимая, что силовое подавление может привести к полному краху режима, Николай II пошел на уступки. 17 октября 1905 года был обнародован Высочайший манифест, даровавший населению гражданские свободы (слова, собраний, союзов) и провозгласивший создание законодательной Государственной думы. Фактически это означало переход к конституционной монархии. Манифест способствовал спаду всеобщей стачки, так как либеральная оппозиция сочла главную цель достигнутой.

Роль большевиков и завершение революции

Однако радикальные силы, включая большевиков, не были удовлетворены. Они продолжали агитацию за полное свержение монархии. В ноябре 1905 года Ленин нелегально вернулся в Россию, чтобы возглавить деятельность большевиков, но вскоре, скрываясь от полиции, был вынужден уехать в Финляндию, а в 1907 году — вновь эмигрировать из страны. Отдельные вооруженные выступления и стачки продолжались вплоть до 1907 года, но революция пошла на спад. Первая Государственная дума, созванная в 1906 году, оказалась слишком оппозиционной для власти и была распущена через 72 дня. Революция 1905-1907 годов, хотя и не свергла самодержавие, нанесла ему серьезный удар, создала первый в России парламент и стала важной репетицией для событий 1917 года.

Ленин вернулся в Россию лишь в апреле 1917 года, после Февральской революции.

продолжение следует.

История (Наука) Прошлое Россия Российская Империя Ленин Коммунизм Революция Терроризм Политика 20-го века Государство Длинный пост 22Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Революция 1905 года в России.