Продолжаю серию статей о жизни в дореволюционных городах. Сегодняшний рассказ — о Тамбове.

Первые впечатления XVIII века

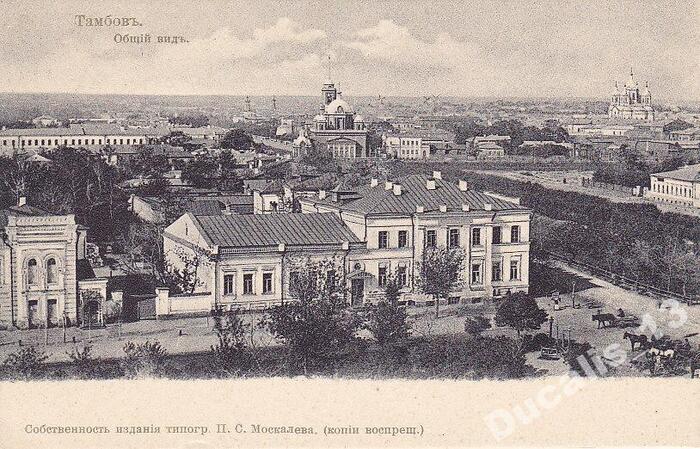

Свидетельств о Тамбове XVIII столетия сохранилось немного. Известный мемуарист Андрей Болотов, посетивший город в 1764 году, отмечал его степное величие. Хотя главной была всего одна длинная улица, город производил впечатление благодаря нескольким церквям и особенно великолепному архиерейскому дворцу на берегу реки Цны. Деревянные постройки были так искусно сделаны и расписаны, что издали казались каменными.

Путешественник Г. Скопин, побывавший в Тамбове в 1787 году, застал город в состоянии запустения, но отметил его регулярную планировку. Среди построек выделялись каменные дома в два-три этажа, а также деревянные, но на каменных фундаментах. Особое впечатление на него произвела колокольня с огромным колоколом.

Тамбов XIX века: центр губернской жизни

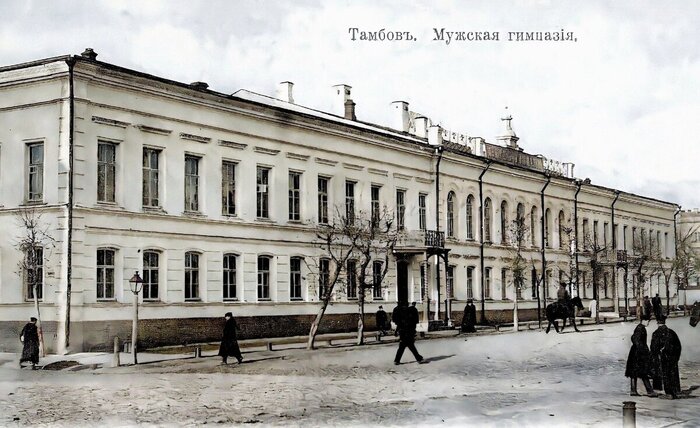

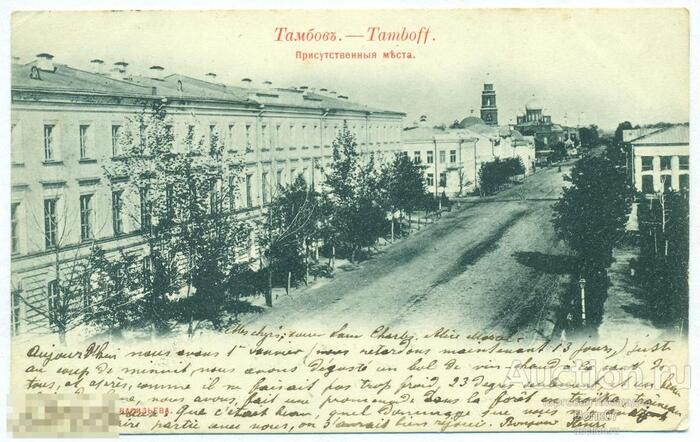

К XIX веку описаний города становится значительно больше. Писатель Н. Вирта вспоминал Тамбов как город с длинной и чистой главной улицей, где были сосредоточены все ключевые учреждения: правительственные здания, резиденция губернатора, учебные заведения для дворянских детей — реальные училища, гимназии и семинария.

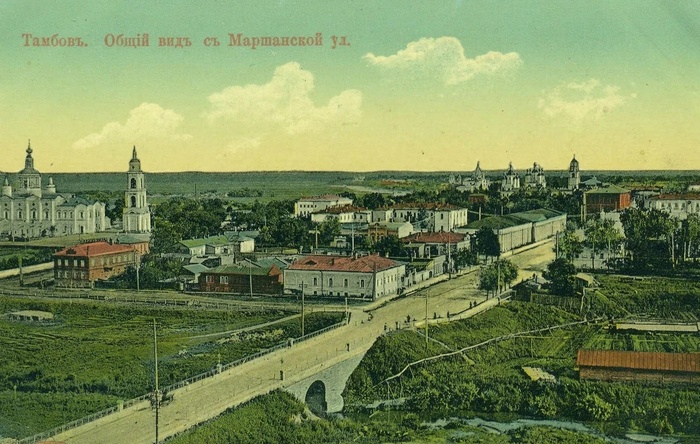

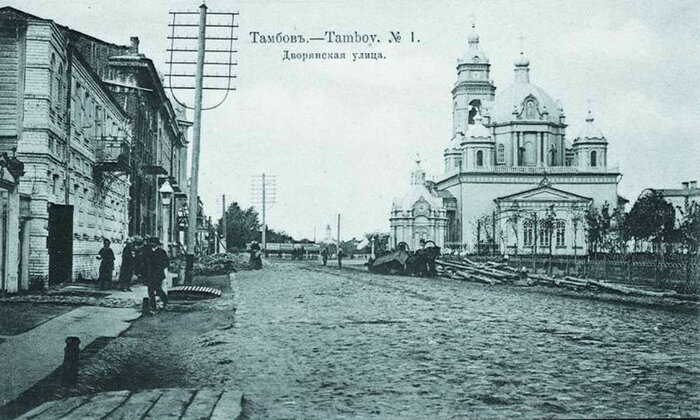

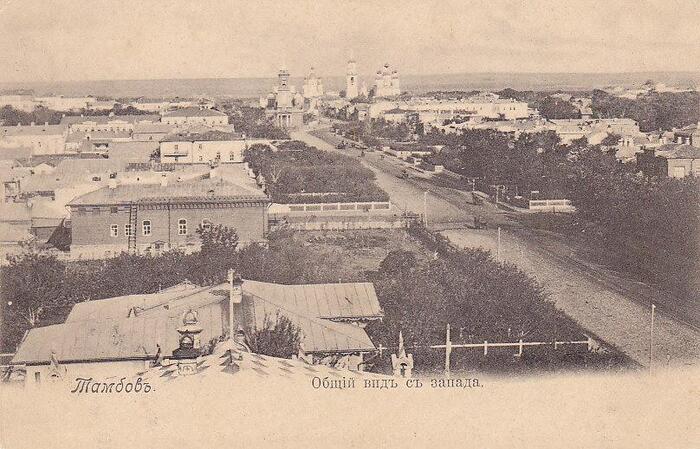

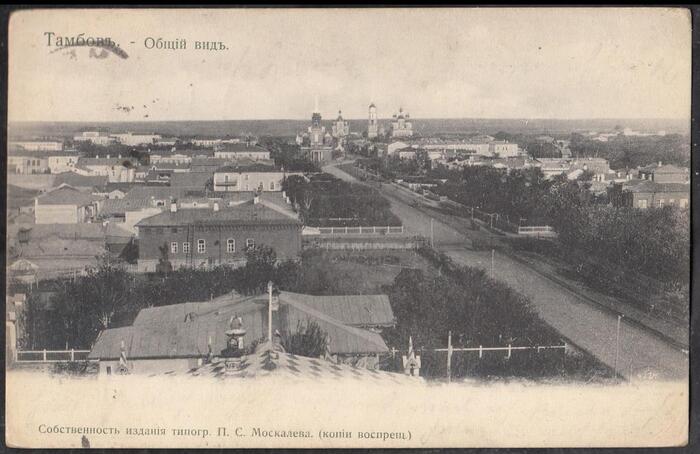

В. М. Вакар, чьи воспоминания относятся к середине XIX века, описывал Тамбов как типичный великорусский провинциальный город в Черноземье. Несмотря на ироничные строки Лермонтова, Тамбов был полноценным губернским центром. Его силуэт определяли не высотные здания (единственным трёхэтажным был окружной суд), а бесчисленные церковные колокольни, возвышавшиеся над морем одноэтажных деревянных домов, утопающих в садах. Вид города с заливных лугов напоминал лес, из которого росли купола и звонницы.

Городской транспорт и особая роль лошади

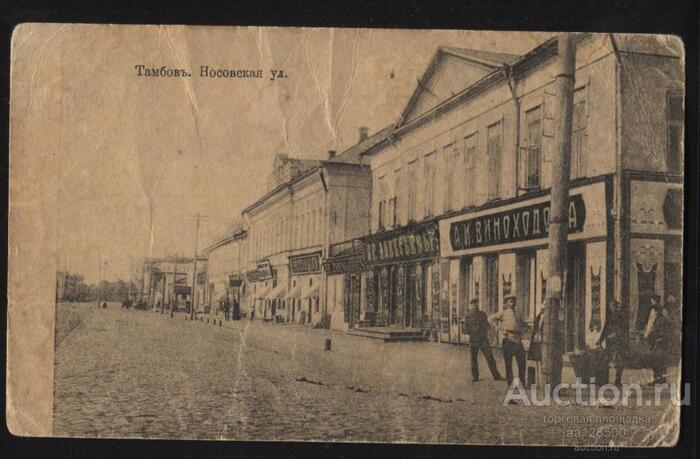

Передвигались по городу пешком, на лошадях или велосипедах. Первый автомобиль, принадлежавший фабриканту Асееву, был диковинкой и часто застревал в песке. Повсеместно были доступны пролётки — повозки с железными колёсами, грохот которых по булыжнику был оглушительным. Интересно, что забота о копытах лошадей была в приоритете: улицы асфальтировали только по краям, оставляя середину грунтовой, и в сухую погоду весь транспорт двигался именно по земле. Это неудивительно, ведь коневодство было одной из основ тамбовского хозяйства, а в губернии располагались три из семи запасных кавалерийских полков России. Центром светской жизни был Коннозаводческий съездовский клуб, где проводились балы и благотворительные вечера.

Пожарная часть: зрелище и обязанность

Город делился на три полицейских участка, каждый со своей пожарной командой и каланчой. При виде дыма дежурный подавал сигнал, и первым на улицы выезжал конный пожарный в медной каске, трубивший в рог, чтобы очистить путь.

Школьникам, включая самого мемуариста, поручалось на велосипедах первыми мчаться к месту пожара, чтобы помогать качать воду ручными насосами.

Выезд пожарного расчёта был впечатляющим зрелищем: тройки лошадей с колокольцами на дугах, красные колёса повозок, блеск медных касок. Грохот и звон заставляли жителей высыпать на улицы.

Пожарные каланчи служили не только для наблюдения. В сильные морозы на них поднимали красные флаги, что означало отмену занятий в школах, — событие, с нетерпением ожидаемое каждым учеником. Исключительной привилегией пожарных было право использовать колокольчики на лошадях, поэтому частным извозчикам приходилось снимать их при въезде в город.

Провинциальный уклад: коровы, образование и власть

Летом в Тамбове сохранялась почти деревенская картина: горожане держали коров, которых утром переправляли через реку Цну на заливные луга, а вечером стадо само возвращалось по улицам к своим хозяевам. Это обеспечивало жителей свежим и дешёвым молоком.Как и полагалось губернскому городу, в Тамбове были все управленческие институты: губернское правление, епархия, суд, казначейство, банк, почта, гарнизон и учебные заведения. Высших учебных заведений не было, но работали мужские и женские гимназии, реальное и духовное училища, семинария и дворянский институт.

Жизнь «в золотой клетке»: Дворянский девический институт

В. М. Вакар подробно описал быт воспитанниц Дворянского девического института — закрытого учебного заведения со строгими правилами. Девушки, физически ограниченные стенами института, были в курсе всех городских и гарнизонных новостей. Особый романтический ореол для них имели кавалерийские офицеры, и каждая институтка мысленно «благоволила» к какому-либо полку.

Даже в выходные дни воспитанницы не были свободны. Автор воспоминаний отмечал, что выпускницы института, несмотря на прекрасные манеры, часто оказывались менее приспособленными к жизни, чем девушки из обычных гимназий.

После окончания местных гимназий молодые люди уезжали в столичные университеты, возвращаясь домой на каникулы.

Светская жизнь: балы и развлечения

Студенты, приезжавшие на каникулы, становились завидными кавалерами. Зимой центром встреч были катки под музыку военных оркестров, летом — берега Цны и дачи в сосновом бору. Кульминацией сезона считался Рождественский студенческий бал в зале Съезда коннозаводчиков. Это был не камерный вечер, а настоящее светское событие с участием местной элиты. Дамы блистали драгоценностями и шелками, кавалеры — студенческими и офицерскими мундирами.

Танцевали изящные вальсы и мазурки под руководством распорядителя, который с помощью игр и фигур знакомил гостей друг с другом.

Бал обычно открывался концертом приглашённой московской знаменитости, что привлекало и почтенную публику, не планировавшую танцевать. Балы в Дворянском собрании были ещё более официальными и пышными. Великолепный зал с колоннами и хорами принимал таких звёзд, как Шаляпин, Вяльцева, Плевицкая.

Взгляд духовного лица

Архиепископ Вениамин Федченков, учившийся в Тамбове, вспоминал город конца XIX века как великолепный, с чистыми мощёными улицами, большими домами и звоном колоколов. Он посещал собор, где покоились мощи святителя Питирима, и получал благословение у местного старца. Его тепло встретили в семинарии, куда он поступил учиться.

Частная жизнь: тамбовские сады

Большую часть города составляли усадьбы с садами. Воспоминания В. Левшиной рисуют идиллическую картину: подснежники ранней весной, цветение черёмухи, яблонь и сирени, ароматы, наполнявшие дом через открытые окна. Сад был центром семейной жизни, а цветы с клумб становились натурой для отцовских натюрмортов.

Городские проблемы: вечная борьба с грязью

Как и во многих провинциальных городах, главной проблемой Тамбова были дороги. В октябре 1900 года местная газета жаловалась, что из-за непролазной грязи извозчики отказывались ехать на окраины, а тротуары стали опасными.

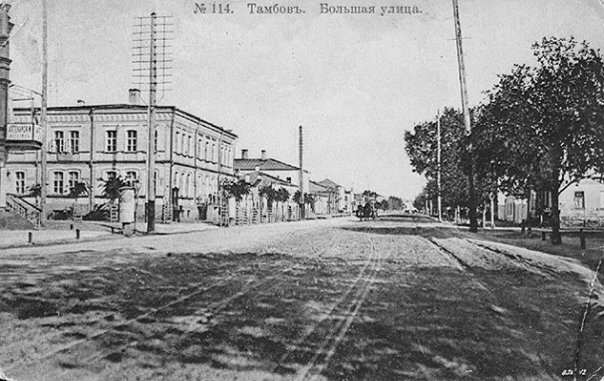

Попытки заасфальтировать улицы в середине XIX века провалились из-за воровства материалов и неграмотного проведения работ. В 1881 году одна из улиц, несмотря на название «Большая», была описана как место, где нужно было «упражняться в равновесии». Лишь к 1914 году в городе начали наконец класть асфальт по правильной технологии.

Свои сложности были и с водопроводом. В 1892 году городская дума выделяла средства на лошадь для водопроводчика, а в 1884 году газета сообщала о попытке кражи чугунной водопроводной трубы.

Очаг просвещения: Народный дом Нарышкина

Ярким явлением в жизни города стал Народный дом, построенный на средства землевладельца Э. Д. Нарышкина. В нём разместились публичная библиотека, читальня, музей и даже первая городская электростанция. Революционер В. Чернов отмечал, что это величественное здание резко контрастировало с общим патриархальным обликом Тамбова. Сегодня в этом здании находится Областной художественный музей.

Городские оригиналы и «пророки»

Историк И. Пыляев упоминает двух тамбовских «блаженных». Купец Симеон, которого считали «юродивым», летом разъезжал на тачке, поучая народ жить по-христиански. Другой, солдат Ванюшка Зимин, живший в больнице, пользовался славой пророка: его бессвязные крики о пожаре горожане потом связывали с реальными происшествиями в уезде. [Моя] Русская история Российская Империя Тамбов Фотография Исторические фотографии Длинный пост 4

[Моя] Русская история Российская Империя Тамбов Фотография Исторические фотографии Длинный пост 4Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Дореволюционный Тамбов в фотографиях и воспоминаниях современников.