Продолжаю рассказ о городах Российской империи. На очереди Одесса.

Одесса была основана в 1794 году на месте турецкой крепости Хаджибей, которая

была взята штурмом русским отрядом под руководством генерал-майора О. М. Дерибаса 14 (25) сентября 1789 года во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Инициатором создания нового города была императрица Екатерина II. В начале 1795 году Одесса, отнесённая к так называемым «приписным» городам, вошла в состав Тираспольского уезда Вознесенской губернии. В этом же году город был переименован из Хаджибея в Одессу в честь существовавшей недалеко от Одесского залива греческой колонии Одиссос.

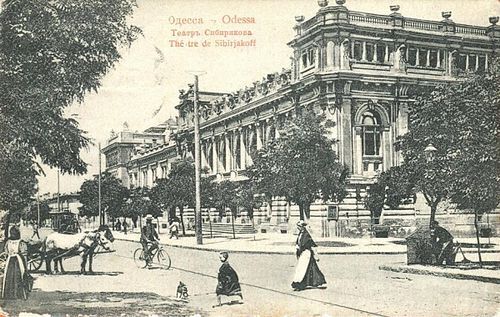

1886 год

При Павле I строительство города начало пробуксовывать, а строительство порта прекратили финансировать. Чтобы изменить ситуацию, члены городского магистрата собрались 9 января 1800 года на совещание, на котором решили просить у императора 25-летнюю ссуду для города в 250 тысяч рублей, необходимую для завершения строительства порта. 3 февраля магистрат постановил: «Рассуждая, что по открывающемуся теперешней весной мореплаванию, должно ожидать скорого прибытия к здешнему порту фруктов и во изъявление ко двору Его Императорского величества от обывателей сего города верноподданнического усердия, магистрат первейший случай находит к посещению таковыми Его Императорского Величества, а потому и определил здешнему карантинному начальнику… как скоро прибудут к здешнему порту апельсиновые фрукты, не допуская прежде покупщиков к оным, повелеть привозителям, отобрав самого лучшего сорта три тысячи, отпустить на платежный счет сего магистрата, которые приняв, отослать к Высочайшему двору…». Обоз вышел из Одессы 8 февраля и добрался до Петербурга очень быстро. Уже 26 февраля император Павел подписал следующий рескрипт: «Господин Одесский бургомистр Дестуни! Присланные ко мне, от жителей Одессы, померанцы я получил, и видя, как в присылке сей и в письме, при оной мне доставленном, знаки вашего и всех их усердия, изъявляю через сие вам и всем жителям одесским мое благоволение и благодарность, пребывая к вам благосклонный». Строительство порта возобновилось.

К сожалению, подробных описаний быта и нравов Одессы начала 19 века до наших дней дошло не так уж много. Из очерка «Одесский сад» (1823) морского офицера и декабриста Н. А. Чижова: «Мы входим в сад, и волшебное зрелище поражает наши взоры: воображаешь, что все народы собрались здесь наслаждаться прохладой вечерней и ароматнейшим запахом цветов. Рослый турок... предлагает вам вкусный напиток азийский, между тем как миловидная итальянка, сидящая под густой тенью вяза, перенесенного с берегов Волги, подает вам мороженое в граненом стакане... Толпы гуляющих беспрестанно встречаются с вами. Единоземец великого Вашингтона идет подле брадатых жителей Каира и Александретты; древний потомок норманов с утесистых скал Норвегии, роскошный испанец с берегов Гвадалквира, обитатели Альбиона, Прованса и Сицилии собрались, кажется, чтобы представить здесь сокращение вселенной... Можно сказать, что в России нет другого места, где бы мы нашли подобное зрелище...»

Развитию города способствовало то, что здесь фактически была свободная экономическая зона. 28 апреля 1817 года Высочайшим указом Александра I Одессе были дарованы «права и свободы торговли, присвоенные порто-франко». Официально этот новый экономический режим начал действовать в 1819 году, после оборудования границы порто-франко и таможенных постов. В рамках Одесской экономической зоны разрешалось беспошлинно выгружать, хранить, переупаковывать и перерабатывать товары до тех пор, пока они не вывозились из этой зоны внутрь России. Действие порто-франко окончательно завершилось в 1859 году при Александре II.

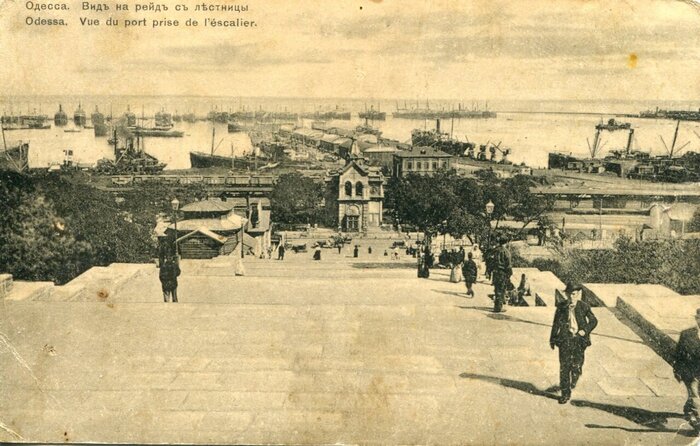

С 3 июля 1823 года по 31 июля 1824 года во время ссылки в Одессе некоторое время жил А. С. Пушкин. В Одессе Пушкин поступил на службу к графу Воронцову, генерал-губернатору Новороссийского края и полномочному наместнику Бессарабии. При Воронцове в Одессе формировалась историческая часть города, появились Николаевский бульвар (ныне Приморский бульвар), была возведена знаменитая Потёмкинская (Николаевская) лестница.

Пушкин жил в гостинице в центре города на Театральной площади в комнате с видом на оперный театр. Роман «Евгений Онегин» он начал писать именно в этом городе.

В «Евгении Онегине» Одесса тоже упоминается. Речь о последней главе, в которой описывается путешествие Онегина. Она была издана отдельно. В художественном произведении упомянуты некоторые проблемы молодого города:

Я жил тогда в Одессе пыльной…

Там долго ясны небеса,

Там хлопотливо торг обильный

Свои подъемлет паруса;

Там всё Европой дышит, веет,

Всё блещет югом и пестреет

Разнообразностью живой.

Язык Италии златой

Звучит по улице весёлой,

Где ходит гордый славянин,

Француз, испанец, армянин,

И грек, и молдаван тяжёлый,

И сын египетской земли,

Корсар в отставке, Морали.

Одессу звучными стихами

Наш друг Туманский описал,

Но он пристрастными глазами

В то время на неё взирал.

Приехав, он прямым поэтом

Пошёл бродить с своим лорнетом

Один над морем – и потом

Очаровательным пером

Сады одесские прославил.

Все хорошо, но дело в том,

Что степь нагая там кругом;

Кой-где недавный труд заставил

Младые ветви в знойный день

Давать насильственную тень.

А где, бишь, мой рассказ несвязный?

В Одессе пыльной, я сказал.

Я б мог сказать: в Одессе грязной —

И тут бы, право, не солгал.

В году недель пять-шесть Одесса,

По воле бурного Зевеса,

Потоплена, запружена,

В густой грязи погружена.

Все домы на аршин загрязнут,

Лишь на ходулях пешеход

По улице дерзает вброд;

Кареты, люди тонут, вязнут,

И в дрожках вол, рога склоня,

Сменяет хилого коня.

Но уж дробит каменья молот,

И скоро звонкой мостовой

Покроется спасённый город,

Как будто кованой бронёй.

Однако в сей Одессе влажной

Ещё есть недостаток важный;

Чего б вы думали? – воды.

Потребны тяжкие труды…

Что ж? это небольшое горе,

Особенно, когда вино

Без пошлины привезено.

Но солнце южное, но море…

Чего ж вам более, друзья?

Благословенные края!

Бывало, пушка зоревая

Лишь только грянет с корабля,

С крутого берега сбегая,

Уж к морю отправляюсь я.

Потом за трубкой раскалённой,

Волной солёной оживлённый,

Как мусульман в своём раю,

С восточной гущей кофе пью.

Иду гулять. Уж благосклонный

Открыт Casino; чашек звон

Там раздаётся; на балкон

Маркер выходит полусонный

С метлой в руках, и у крыльца

Уже сошлися два купца…

В 1831 году в «Одесском альманахе» в статье М. Розберга (знакомого Пушкина по Москве, поддерживавшего во время пребывания в Одессе переписку с поэтом) было опубликовано «Письмо из Одессы». Там тоже упоминается грязь«Если хотите, чтобы Одесса сделала на вас с первого взгляда приятное впечатление, не приезжайте сюда ни осенью, ни весной, выберите погоду тихую; в противном случае Одесса покажется вам омутом грязи и пыли. Пушкин уже давно воспел, одесскую грязь прекрасными стихами; этот предмет здесь до сих пор еще не истощим...»

В 1867 году Одессу посетил Марк Твен. В «Простаках за границей» он так описывает город:

«По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) — просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и все вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, — так что мы едва не пролили благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России. Мы прошлись немного, упиваясь знакомой картиной, — но вот перед нами выросла церковь, пролетка с кучером на козлах, — и баста! — иллюзии как не бывало. Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругляется к основанию, напоминая перевернутую репу, а на кучере надето что-то вроде длинной нижней юбки без обручей.»

Из газетного очерка (1897) Аполлона Скальковского: «В 1894 году Одесса праздновала первое столетие своей жизни. Очень молода наша южная красавица, но она развилась не по летам и спешит жить, да еще как спешит! Не только дома поминутно трескаются и быстро стареют, но даже самая почва и та спешит сползти в море и бесследно исчезнуть…

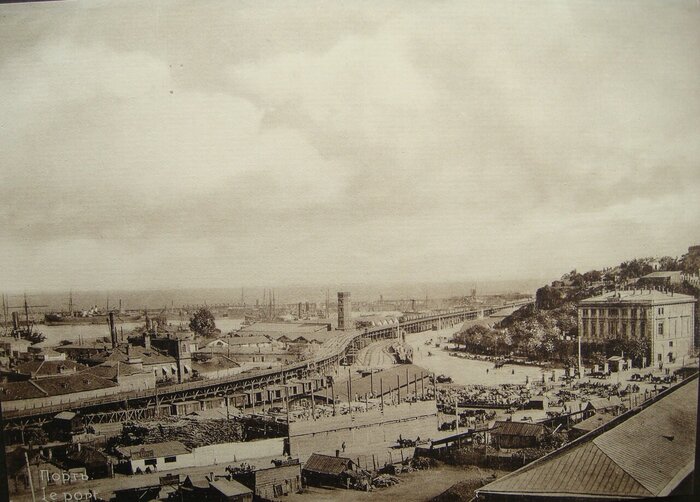

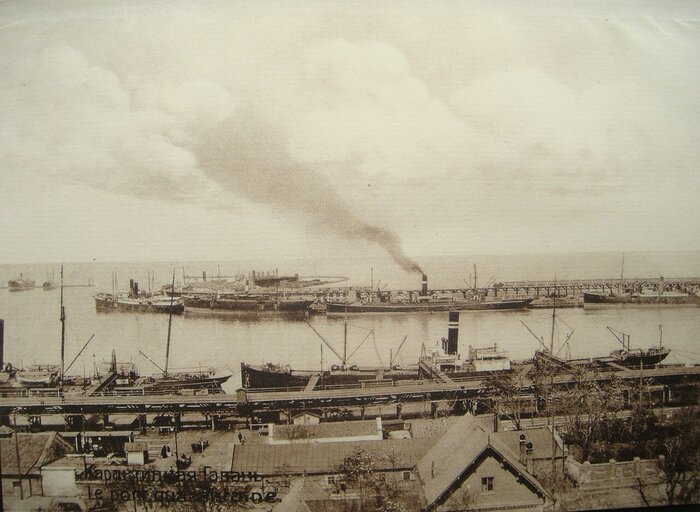

В 1794 г. на месте Гаджибея была основана Одесса. Чрезвычайно выгодное положение в уютном углу по направлению единственного водного пути внутрь России предвещало ей блестящую будущность. Поэтому естественно, что производивший в 1797 и 1798 гг. описание берегов Черного моря капитан-командор Биллингс обратил больше внимания на Одессу, совершив, чуть ли не первую съемку её берегов и детальный промер залива. Как результат этих исследований в древнем архиве Морского министерства в Петербурге хранятся под № 83 "карты и виды берегов Черного моря капитан-командора Биллингса 1797—1798 гг"...

Атлас капитан-командора Биллингса можно разделить на три части: первая представляет собою нарисованные акварелью с натуры виды наиболее значительных в то время пунктов Черного моря, именно виды Ахтиара (Севастополя), Козлова (Евпатории), Ялты, где тогда было лишь несколько бедных хижин, мыса Тархан-Кута и пр. В число этих видов Одесса попасть не удостоилась: в то время, т. е. ровно сто лет тому назад, она была еще так ничтожна.

Вторая часть атласа состоит из нескольких листов с нарисованными тушью видами берегов Черного моря в той форме, как они представляются морякам на известном расстоянии с моря. В числе этих видов на XIII листе вторым сверху дан "Вид одесовской рейды в расстоянии 3–х верст". Это первый и самый ранний снимок одесских берегов и города, никем до сих пор не указанный, между тем он имеет большой интерес во всех отношениях... По этому рисунку теперешний Ланжерон был в то время далеко вдающимся в море острым углом высоким мысом. В направлении современного Карантинного мола выдвигалась каменная гряда, послужившая ему первоначальным основанием. Такая же каменная гряда выходила в море продолжением Воронцовского мыса и тоже послужила основанием для Военного мола. На месте теперешнего Николаевскаго бульвара была пустыня с обваливающимся берегом. Впрочем, еще долго и после 1798 г. Николаевский бульвар служил местом свалки мусора, почти до самых тридцатых годов текущего столетия.

Вообще Одесса того времени представляла собою небольшую группу очень разбросанных маленьких домиков с крепостью на приморском конце Канатной и Новой улице. Приблизительно место теперешнего дворца на бульваре, несколько дальше от обрыва, занимал единственный сравнительно большой дом еще турецкой постройки, с высокими стенами и небольшим садом. Здесь, во время турецкого владения, вероятно, жил начальствующий бей. Как мало общего имеют эти разбросанные хижины с теперешними тесно сплоченными палаццо! Мог ли в то время кто-нибудь подумать о подобной метаморфоз в течение каких–нибудь 100 лет !

Юрий Олеша оставил подробные воспоминания о жизни Одессы начала 20 века. Олеша был сыном дворянина польского происхождения, семья была относительно обеспеченной, поэтому следила за техническими новинками.

«Появилось электрическое освещение <…> Я, например, с отчетливостью помню появление первых электрических лампочек. Это были не такого типа лампы, какие мы видим теперь – разом зажигающиеся в наивысшей силе света, – а медленно, постепенно достигающие той силы свечения, которая была им положена. <…> Возможно, я путаюсь в воспоминаниях, и на память мне приходит не домашняя лампа, а какая-то иная, увиденная мною в ту пору; пожалуй, домашние лампы уже в самую раннюю эпоху своего появления были так называемыми экономическими, то есть загорающимися сразу. Во всяком случае, я помню толпы соседей, приходивших к нам из других квартир смотреть, как горит электрическая лампа. Она висела над столом в столовой. Никакого абажура не было, лампа была ввинчена в патрон посреди белого диска, который служил отражателем, усилителем света. Надо сказать, весь прибор был сделан неплохо, с индустриальным щёгольством. При помощи не менее изящно сделанного блока и хорошего зелёного, круто сплетённого шнура лампу, взяв за диск, можно было поднять и опустить. Свет, конечно, светил голо, резко, как теперь в какой-нибудь проходной будке. Но это был новый, невиданный свет! Это было то, что называли тогда малознакомым, удивительным, малопонятным словом – электричество!»

Из воспоминаний Олеши: «Были окна, за которыми не чернели провода, не горели электрические фонари, окна, совсем не похожие на те, в какие мы смотрим теперь: за ними была видна булыжная мостовая, проезжал извозчик, шел чиновник в фуражке и со сложенным зонтиком под мышкой, силуэтами вырисовывались крыши на фоне заката, и если что-либо представлялось глазу нового, невиданного, то это была водосточная труба, сделанная из цинка. В дождь из нее широким веером хлестала вода, и звезды цинка, став мокрыми, были очень красивыми. Правда, цинк был новинкой, о нем много говорили, на водосточные трубы из цинка смотрели, останавливаясь, поднимая голову, устремляясь взглядом ввысь, вдоль трубы, сильно выделявшейся среди камня стены светлым серебряным цветом.

— Цинк, — произносилось значительно».

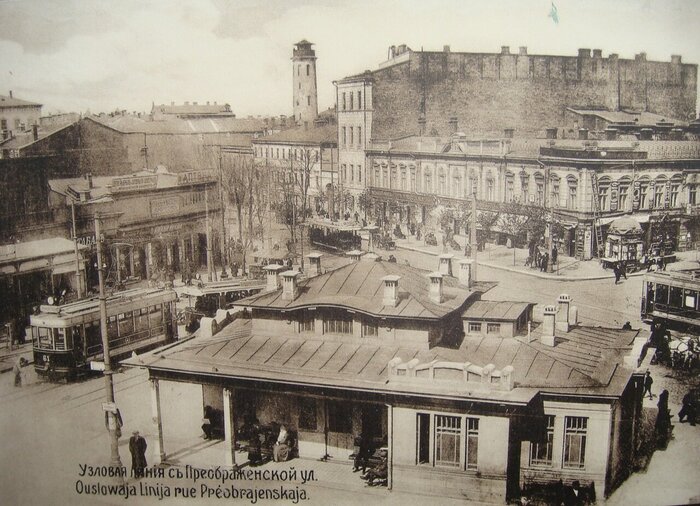

«Я помню себя стоящим в толпе на Греческой улице в Одессе и ожидающим, как и вся толпа, появления перед нами вагона трамвая, только сегодня впервые начавшего у нас функционировать.

Обратите внимание: Как делали парфюмерию 100 лет назад. История в фотографиях.

Он появится из-за угла Канатной, но этого угла с позиции, на которой мы стоим, не видно, он слишком отдален, да еще и скрыт в перспективе некоторой горбатостью Строгановского моста — и, таким образом, мы увидим вагон только тогда, когда он будет уже на середине моста.Все убеждены, что движение трамвайного вагона необыкновенно быстро, молниеносно, что даже и не приходится думать о том, что можно успеть перебежать улицу.

Трамвай показался на мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди — шедший довольно скоро, но далеко не так, как мы себе представляли. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был и какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собой водой, также градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в котелке, и все произносили его имя:

— Легоде.

Это был директор бельгийской компании, соорудившей эту первую трамвайную линию в Одессе».

Олеша о первых одесских футболистах: «Матчи происходили на импровизированных полях. Просто широкое плоское поле, ограниченное с длинных сторон скамьями, на которых сидели зрители, а с широких — воротами противников, называвшихся тогда голами. Стоять в голу! Кажется, и теперь употребляется это выражение.

Впрочем, и скамьи появились позже... Начиналось с того, что зрители просто стояли — однако и с зонтами, да, да, среди мальчишеских кепок и гимназических фуражек чернели все же зонты — следовательно, кто-то заглядывал сюда и из чиновников.

Верно, скамьи появились позже. А так просто стояли, и ели мороженое, и выходили на несколько шагов в поле, и перелезали через заборы… А поле было широкое, не совсем ровное, с растущими на нем высокими цветами…

И матч кончался в сумерки, когда белая одежда футболистов, казалось, тоже была похожа на цветы, быстро перемещавшиеся в несказанном цвете сумерек…

Футбол только начинался. Считалось, что это детская забава. Взрослые не посещали футбольных матчей. Только изредка можно было увидеть какого-нибудь господина с зонтиком, и без того уже известного всему городу оригинала. Трибун не было. Какие там трибуны! Само поле не было оборудованным — могло оказаться горбатым, поросшим среди травы полевыми цветами… По бокам стояли скамьи без спинок, просто обыкновенные деревянные плоские скамьи. Большинство зрителей стояло или, особенно по ту сторону ворот, сидело. И что за зрители! Повторяю, мальчики, подростки. Тем не менее команды выступали в цветах своих клубов, тем не менее разыгрывался календарь игр, тем не менее выпускались иногда даже афиши.

Могу сказать, что видел зарю футбола. Мы, гимназисты, шли по Французскому бульвару и сворачивали в переулок, где виднелась вдали воздвигнутая с целью рекламы гигантская бутылка шампанского…

Пыль, солнце склоняется к западу, воскресенье… В середине переулка — толпа, давка. Там широкие деревянные ворота, которые вот-вот вдавятся вовнутрь, лопнут под натиском желающих проникнуть на… на стадион? Нет, тогда еще не употреблялось это слово. Просто — на матч!» Родители автора сочли новую игру странной и несолидной, поэтому играть в неё ему запретили.

Из воспоминаний актёра Александра Вертинскиого: «Марья Николаевна «уступила» меня одесскому театру "Гротеск" на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех в этом своеобразном городе. Одесситы — большие патриоты, у них свои особые вкусы, они имеют своих актёров, которых очень любят, и признают "привозных" очень осторожно и неохотно. Тем более что у них была своя собственная "звезда" в песенном жанре — Иза Кремер, довольно талантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведённых на русский язык, а также еврейских. Разница между нами была та, что она пела чужие песни, а я — свои собственные, ну и в различии жанров, конечно. Муж её был главным редактором самой крупной газеты — "Одесские новости", и я боялся, что эта газета мне «не даст ходу». Однако этого не случилось. Иза, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность. Она привела с собой даже мужа — всесильного редактора Хейфеца. Публика приняла меня тепло, и отзывы в газетах на другой день были прекрасные».

Виталий фон Ланге был знаменитым сыщиком. С 1887 по 1902 года, он прошёл путь от околоточного надзирателя до заместителя начальника одесской сыскной полиции. Он в 1906 году написал книгу «Преступный мир: мои воспоминания об Одессе и Харькове». Из воспоминаний о преступниках Одессы:

«Масса всевозможных преступлений совершается ежедневно у нас в России, в особенности в г. Одессе, куда съезжаются преступники чуть ли не со всего света. Из всех преступлений более всего изобилуют кражи, грабежи и мошенничества. Преступники многих пострадавших, добывавших трудовую копейку «потом и кровью», доводят до нищеты, отнимая и похищая все необходимое для жизни, и нередко даже некоторых из них делают, благодаря критическому и безвыходному положению их, самими преступниками».

«Видов мошенничеств есть множество: получение денег из банков по подложным чекам, переводам, телеграммам, продажа резаной бумаги под видом фальшивых денег, продажа медных опилок взамен сибирского золотого песка (россыпь); продажа несуществующих имений и недвижимостей и отдача их в аренду; продажа медных монет взамен найденного клада золотых монет; подбрасывание кошелька с пробками или бумажника с газетою вместо утерянного и найденного кошелька или бумажника с деньгами и много других.

Из всех вышеприведенных видов мошенничеств, я остановлюсь на самом интересном, а именно продаже якобы фальшивых кредитных билетов. Жертв этого мошенничества немало; попадались на удочку мошенников не только простые и малообразованные люди, а лица, занимающие известное общественное положение, с хорошими средствами и с высшим образованием…

В России фальшивых кредитных билетов в обращении нет. В 1901 году в г. Варшаве были задержаны сбытчики фальшивых кредиток пятисотрублевого достоинства; фабриковались они, по слухам, в Берлине. В том же году мною был задержан еврей Вайнтруб, сбывший при посредстве женщины в магазинах Кальфа и Пташникова по одной такой кредитке. Попадаются у нас поддельные серебряные и редко золотые монеты. В 1895 году я сам арестовал на Водяной балке подделывателя 15-тикопеечной монеты, найдя штамп и монет около 2000 штук, приготовленных из латуни. В 1901 году мною был задержан еврей, принесший ювелиру 5 монет, приготовленных из меди для позолоты, монеты были пятирублевого достоинства. Установив негласное наблюдение за квартирою ювелира, мне удалось узнать место, где сохранялась часть других фальшивых монет того же достоинства. Сбытчиком оказался провизор, имевший аптекарский магазин на Дальницкой улице; в погребе у него в земле найдено 36 таких монет. Хозяин магазина успел скрыться. Привлекался к ответственности лишь тот, который был задержан с 5-ю монетами».

«Карманщики. Так как железнодорожный вор по способу своей преступности весьма схож с ворами, совершающими кражу из карманов, то я считаю долгом познакомить читателей с теми приемами, которые употребляют карманщики при совершении краж. Прежде всего, эту профессию разделю на специальности; карманщик по-воровски называется моровихер или ширманщик, они суть: 1) карманщик-брючник, 2) пиджачник, з) часовщик и 4) чистильщик. Самое название их дает понять, кто какую совершает кражу; из всех карманных краж самое трудноисполнимое есть кража из брюк и чистильщик. Есть еще одна специальность карманной кражи у дам (дамщики) и ридикюльщики; первые из них, преимущественно подростки, похищают из кармана платья дам, который осторожно расстегивают, вытаскивая кошелек; в особенности легко удается вытащить кошелек, когда карман сзади платья; вторые - незаметно открывают ридикюль, похищая оттуда кошелек; эти карманщики по большей части вырывают из рук дам ридикюль; этот способ преступления наказывается как открытое похищение или грабеж.

Карманные кражи совершаются в местах скопления народа: на ярмарках, базарах, всевозможных народных гуляньях, во время крестного хода, в церквах и во время разных зрелищ.

Для совершения кражи из бокового кармана пиджака или из жилета, карманщик, имея на левой руке пальто или черный шаль-платок, подходит ближе к намеченной жертве и, заслонив ей левою рукою грудь, из-под пальто или платка осторожно вытаскивает часы или, расстегнув пуговицу пиджака, похищает бумажник; одновременно с этим кто-либо толкает жертву сзади, вследствие чего он оглядывается. Человек, толкнувший жертву, есть помощник похитителя и называется тирщиком. Некоторые карманщики вместо пальто или шали имеют у себя в левой руке фуражку или твердую шляпу-котелок и машут ею, якобы ему жарко; засим на время останавливается и, закрыв шляпою грудь намеченному, похищает из кармана деньги или часы. Карманщик ни палки, ни зонтика не носит.

Карманщик (моровихер), как я раньше сказал, имеет своего помощника (тирщика), хотя многие из них работают без оных. Обязанность тирщика - придавить жертву, толкнуть его или своею рукою закрыть грудь ему; в некоторых случаях карманщик передает похищенное тирщику, который тотчас исчезает, а сам продолжает находиться возле того, у которого совершил кражу.

Розыск похищенного из кармана, в особенности в местах скопления народа, на общественных гуляньях более удачный, конечно, при условии, когда полиция, а главное сыскные агенты, позадерживают всех карманных воров и тирщиков, явившихся на гулянье. Мне приходилось задерживать в толпе карманщиков, у которых при обыске я находил по 5-6 пар разных часов и по несколько кошельков. Потерпевшие от краж всегда найдутся и вор не останется безнаказанным. Вот полезно и даже необходимо знать в лицо карманщиков и их помощников.

Привычка к карманной краже не оставляет воров и тогда, когда они материально обеспечены; есть такие карманные воры, которые имеют состояние в несколько тысяч рублей и все-таки продолжают свою преступную профессию, забывая то время, когда они проводили в тюрьме в заключении. К таким субъектам относятся между прочим: Иось Мильман, Шехтер, Янкель Хик, Пишоный, Бабский, Штейнберг, Волошинов, Зайчик, Купик и др. Карманщики большие любители картежной игры; на ярмарках собираются у какого-нибудь своего товарища или укрывателя их и проигрываются до последнего гроша, проигрыш бывает в несколько тысяч рублей. От них нередко можно получить интересные сведения, часто выдают тех товарищей, которые неправильно рассчитываются…

Заканчивая о карманных ворах, скажу несколько слов о новорожденной специальности этой кражи (чистилыцик). Два коллегивора стоят на улице перед казначейством или банком в ожидании клиента. Выходит из казначейства отставной старый полковник, получивший пенсию. Один из коллег, подойдя к полковнику, говорит: «Ваше В-Б-ие! Вы всю спину замазали мелом, не позволите ли услужить очистить вас». «Пожалуйста, пожалуйста, голубчик! будьте любезны, в казначействе в ожидании получения пенсии всю стенку на свою спину забрал», сказал полковник, прося указать, где запачкана спина.

«Да вот сзади вся спина в извести или в мелу», говорит воришка, вытирая своим рукавом спину полковника; последний невольно поворачивает голову назад, чтобы посмотреть, сильно ли испачкался. Во время чистки подходит к полковнику коллега-вор и, расстегнув ему пальто, осторожно похищает из кармана брюк кошелек. Полковник благодарит чистильщика за любезность, но, пройдя несколько шагов и ощупав карман, обнаруживает исчезновение кошелька с полученной пенсией. Хороший исполнитель этой кражи есть карманщик Каплитан».

Город рос и развивался быстрыми темпами. В 1791—1793 годах население насчитывало 122 жителя (вероятно, без строителей и военных), 1799 — 4177 чел., в 1820 г. — 60 000, 1873 — до 180 922 чел., 1881 — 207 562 жителя. Всероссийская перепись населения 1897года зафиксировала 403800 жителей. При этом он входил в черту оседлости. Одесса была четвёртым по численности городом в стране (после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы соответственно), а еврейское население составляло до 31 %, или около 130 000 человек. К началу Первой мировой войны в Одессе было более полумиллиона жителей.

Другие города цикла:

Астрахань

Владимир

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Киев

Минск

Орёл

Оренбург

Пенза

Пермь

Самара

Саратов

Симбирск

Смоленск

Ставрополь

Ставрополь на Волге (Тольятти)

Таганрог

Тамбов

Томск

Тула

Царицын (Волгоград)

Челябинск

Ярославль

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Дореволюционная Одесса в фотографиях и мемуарах.