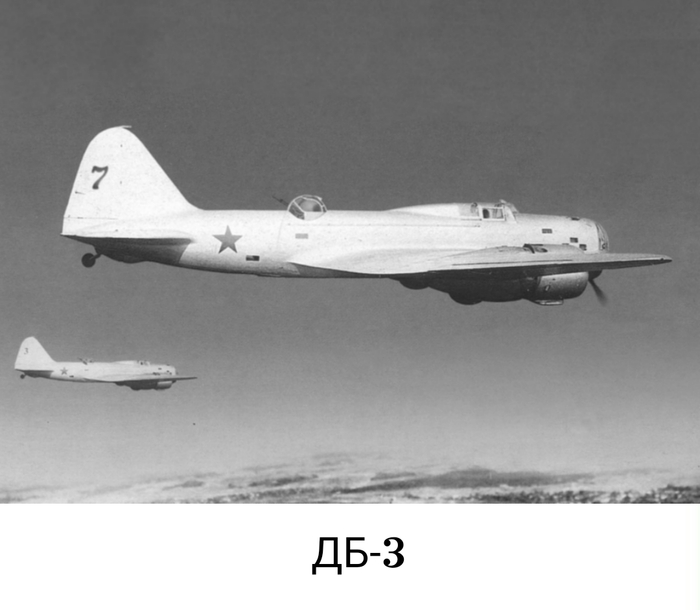

История торпедоносца Ил-4Т, известного также как ДБ-3, началась в 1937 году, когда первые серийные самолеты этой модели поступили на вооружение Морской авиации. Уже к началу 1940 года эти машины полностью вытеснили устаревшие торпедоносцы, такие как Р-5Т и ТБ-1, став основой минно-торпедных полков на всех флотах СССР. Однако путь к боевой эффективности был непростым: экипажи осваивали новую технику, а командование наращивало численность и перевооружало части.

Накануне войны: формирование и оснащение

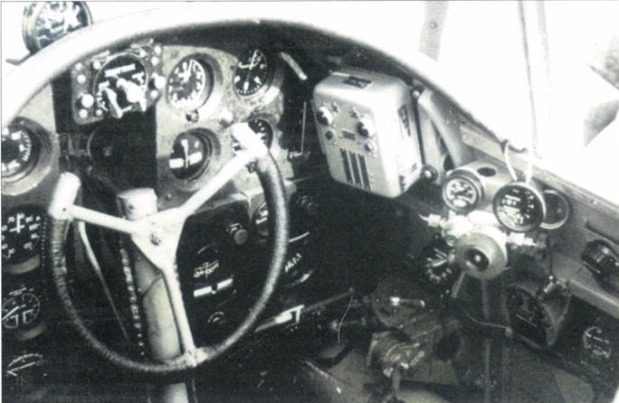

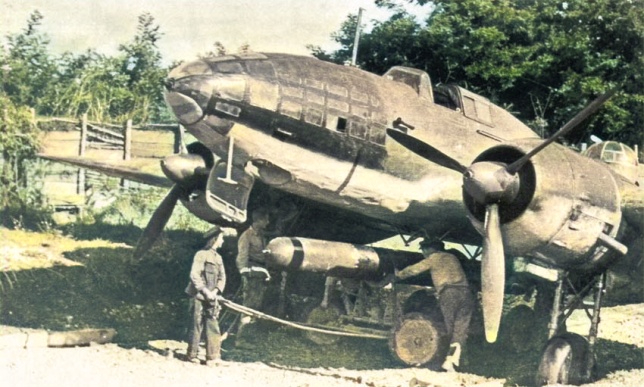

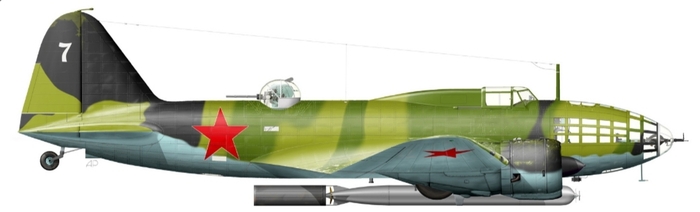

К весне 1940 года флот располагал 133 самолетами ДБ-3 и 88 более новыми ДБ-3Ф. Эти машины отличались от обычных бомбардировщиков специальным торпедным мостиком Т-18, позволявшим нести торпеды 45-36AN или мины типа МАВ-1 и АМГ-1. Несмотря на техническое превосходство, уровень подготовки экипажей оставлял желать лучшего. К 1941 году лишь немногие полки были оценены как «удовлетворительные», а искусство торпедометания, особенно по движущимся целям, осваивалось с трудом. К началу Великой Отечественной войны морская авиация имела 243 самолета ДБ-3, что составляло почти 90% от штатной численности. Торпедоносцы на базе ДБ-3Ф оснащались специальными прицелами ПТН-5 и имели измененное расположение антенн, чтобы не мешать сбросу торпед.

Первые годы войны: адаптация и тяжелые потери

Внезапное нападение Германии в июне 1941 года кардинально изменило задачи морской авиации. Вместо действий на море минно-торпедные полки были вынуждены использовать свои самолеты как обычные бомбардировщики для ударов по наземным целям: немецким колоннам, мостам, аэродромам. Это привело к огромным потерям — за первые два месяца войны на Балтике и Черном море было потеряно более половины довоенного парка торпедоносцев. Ярким примером героизма в этих условиях стал таран лейтенанта Игашева, направившего горящий самолет на танковую колонну противника.

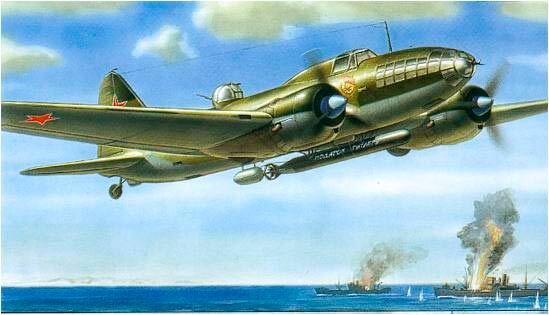

Одной из самых знаменитых операций начала войны стали бомбардировки Берлина, начатые в августе 1941 года. Экипажи ДБ-3 под командованием полковника Преображенского, взлетая с острова Эзель, совершали рискованные семичасовые перелеты, чтобы нанести удары по столице Третьего рейха. Эти рейды имели огромное пропагандистское значение, демонстрируя, что война пришла и на территорию Германии.

Возвращение к морским задачам: мины и торпеды

Использование торпедоносцев по прямому назначению в 1941 году было эпизодическим. Чаще применялись минные постановки. Уже в июне 1941 года самолеты ставили мины в Финском заливе и у берегов Румынии. Однако из-за быстрого отступления советских войск многие минные поля остались не до конца установленными. Первая успешная торпедная атака на Балтике состоялась лишь в июле 1942 года, когда экипажи капитана Дронова и старшего лейтенанта Пяткова потопили два вражеских корабля.

Весной 1942 года активность морской авиации возросла. На Балтике возобновились минные постановки, в том числе с использованием новых британских мин АМк, которые были эффективнее советских. На Северном флоте, куда прибыли экипажи с Тихого океана, 29 июля 1942 года была одержана первая крупная победа: торпедоносцы Ил-4 потопили транспортное судно водоизмещением около 15 000 тонн.

Ил-4Т: модернизация и новые возможности

К 1942 году старые ДБ-3 стали массово заменяться на модернизированные Ил-4, которые часто обозначались как Ил-4Т. Эти самолеты переоборудовались на заводах и отличались от бомбардировочных версий только торпедной подвеской. Для увеличения дальности в бомбоотсек иногда устанавливали дополнительный топливный бак. Вооружение постоянно совершенствовалось: появились новые торпеды с улучшенными стабилизаторами и мощные донные мины АМД-500 и АМД-1000. Для повышения точности торпедометания дистанцию сброса сократили до 400–800 метров.

С конца 1942 года у Ил-4 появился серьезный конкурент — американский торпедоносец A-20 «Бостон», превосходивший советскую машину в скорости и маневренности. Однако Ил-4Т не был полностью вытеснен и оставался в строю до конца войны. Эти самолеты участвовали в крупных комбинированных операциях, например, в атаке на румынский порт Констанца в августе 1944 года, где действовали совместно с бомбардировщиками, штурмовиками и истребителями.

Новые технологии: радар и послевоенная служба

Важным новшеством для морского Ил-4 стала установка бортовой радиолокационной станции «Гнейс-2М» в 1943 году. Она предназначалась для поиска морских целей в ночных условиях. Хотя испытания выявили ряд проблем (помехи приборам, снижение скорости), это был важный шаг в оснащении авиации. На Тихоокеанском флоте Ил-4 и старые ДБ-3Т оставались основными торпедоносцами вплоть до войны с Японией в августе 1945 года, где, однако, их эффективность оказалась невысокой из-за недостатка боевого опыта у экипажей.

До конца Великой Отечественной войны Ил-4Т оставался самым массовым советским торпедоносцем, внеся значительный вклад в борьбу на морских коммуникациях противника. Его история — это история адаптации, модернизации и героической службы в небе над всеми морями, омывавшими берега СССР.

Тактико-технические характеристики Ил-4Т

Модификация: Ил-4Т

Размах крыла: 21,44 м

Длина: 14,76 м

Высота: 4,10 м

Площадь крыла: 66,70 м²

Масса:

- пустого самолета: 5800 кг

- нормальная взлетная: 11570 кг

Тип двигателя: 2 х ПД М-88Б

Мощность: 2 x 1100 л.с.

Максимальная скорость: 430 км/ч

Крейсерская скорость: 406 км/ч

Практическая дальность: 3800 км

Скороподъемность: 1140 м/мин

Практический потолок: 9700 м

Экипаж: 3-4 человека

Вооружение: 1 х 12,7-мм пулемет УБТ, 2 х 7,62-мм пулемета ШКАС. Боевая нагрузка: одна или две торпеды 45-36-АБ/АМ/АН (массой до 940 кг каждая).

Торпедоносец-бомбардировщик Ил военная история морская авиация Отечественная война длинная колонна 1

Больше интересных статей здесь: Наука и техника.

Источник статьи: Торподеносец Ил-4Т.