Продолжаю цикл постов о жизни городов Российской империи. На очереди Владимир. Город Владимир такой старый, что точно не известно, когда именно он был основан. Чаще всего указывают 1108 год. Если писать про допетровскую эпоху, вышел бы не один пост, поэтому речь пойдёт только о периоде Российской империи.

В 1719 году Владимир стал центром провинции Московской губернии. В 1722 году в городе была открыта гражданская цифирная школа, в 1744 году восстановлена Владимирская епархия, а через шесть лет учреждена Владимирская духовная семинария. В 1724 году по указу Петра I из Владимира в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую лавру были перенесены мощи святого благоверного князя Александра Невского. В 1778 году Владимир стал административным центром Владимирского наместничества, а в 1796 году — Владимирской губернии. В 1783—1785 годах во Владимире строится здание присутственных мест, в 1786 году в городе открыто первое дворянское учебное заведение, преобразованное в 1804 году в гимназию; в 1796 году учреждены главное и малое народные училища, в ноябре 1797 года открыта первая во Владимире типография, в январе 1834 года — первая губернская публичная библиотека, в 1836 году — здание губернского Дворянского собрания (ныне — Дом офицеров), в 1838 году начало работу издание «Владимирские губернские ведомости), в 1847 году открылся драматический театр, в 1862 году — губернский краеведческий музей.

Одной из основных статей дохода местных жителей было садоводство и огородничество. Петр Калайдович, профессор Московского университета, в статье, опубликованной в журнале «Вестник Европы» в 1811 году, отмечал: «Во Владимире насчитывалось около 400 садов больших и малых. Уверяют жители, что в прежние времена их было гораздо больше, ибо многие из них вырублены при расположении города по плану в царствование Екатерины II». Не всё было так уж плохо. С конца 18 века горожане, исправно платившие налоги, могли получать надел земли возле города. Он назывался «пожень» и использовался как сенокосные угодья, пастбища, а также для других сельскохозяйственных нужд. К середине 19 века садами и огородами было занято 280 десятин, что составляло почти половину всей площади города.

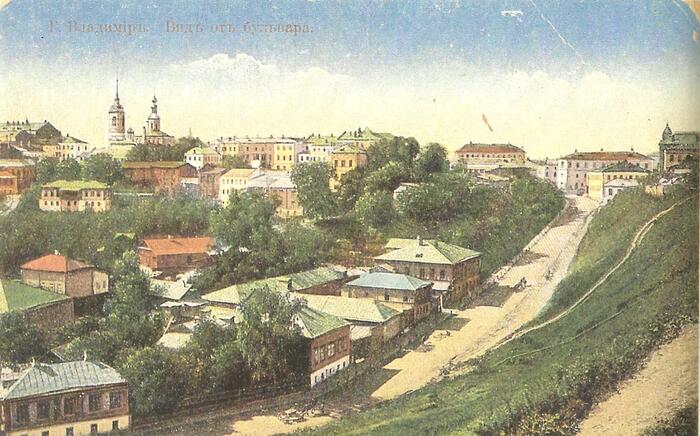

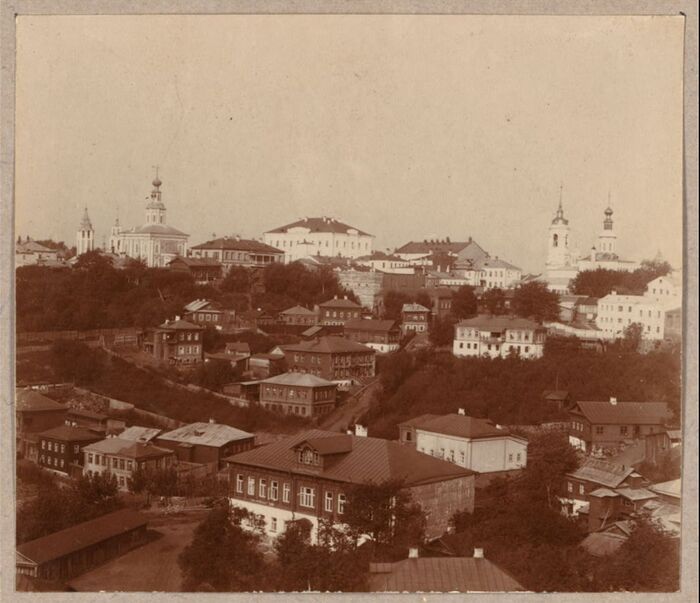

Клайдович писал о городе: «Между многими любопытными вещами в городе Владимире более всех обращают на себя внимание сады вишневые, как по своему множеству, так и потому, что жители владимирские от них немаловажный торг производят. Владимир расположен на высоких горах при р. Клязьме, окружающей город с восточной стороны. Множество садов придает ему прелестный вид, а особенно весною, когда деревья цветут, и летом, когда плоды созревают. Сады сии увеличивают собою обширность города, который в длину простирается на 3 версты и 300 саженей, в ширину на одну с половиной версту, а в окружности имеет более 10 верст. Предместья городские похожи на красивые села, окруженные садами, и вся залыбедская сторона с горы кажется более лесом, нежели городской частью. Во Владимире считают около 400 садов больших и малых. Сады называются по именам своих хозяев, теперешних или прежних, так, например, большой Патриарший сад до сих пор удерживает свое название: он принадлежал в старину Патриарху Всероссийскому Лучшими садами теперь почитаются Новиковский, Алферовский и Веверовский…

Когда вишни созреют, то наряжается ужасное множество сборщиков и сборщиц садов, и с первых чисел июля во всем городе начинается праздник Помоны. На всех улицах вы увидите толпы поющего народа с полными решетами вишен, собранными в садах и переносимыми до погребов, где бывает складка ягод».

В «Топографическом описании Владимирской губернии» за 1784 год упоминается 4 сорта вишни: 1) васильевская – цветом алая и крупная, «вкусом весьма приятная», 2) родительская – черная, кругловатая, растущая на маленьких деревьях, 3) кулачиха – ягоды красные, мелкие и вкусом кисловаты, 4) кислиха – ягоды алые, немного крупнее садовой рябины. В «Географическом словаре Российского государства», изданном в 1801 г. отмечалось: «…во время урожая вишен жители города отвозят их в Москву и от чего имеют прибытку от 100 до 800 тыс. рублей».

Александр Герцен отмечал: «Калуга производит тесто, Владимир — вишни, Тула — пистолеты и самовары, Тверь извозничает, Ярославль — человек торговый».

С начала XIX в. во Владимире усиленно развивался кирпичный промысел. В первую очередь, это было следствием утверждения генеральных планов застройки российских губернских городов. В связи с этим во Владимире развернулось строительство частных домов, административных и культовых строений из кирпича. После Отечественной войны 1812 г. владимирский кирпич потребовался и на московских стройках.

Н. Добролюбов в 1853 году писал: «Обедали мы во Владимире. Это очень недурной городок, и если судить по той улице, через которую мы проезжали, то — не хуже Нижнего; но кондуктор говорит, что только одна улица порядочная и есть во всем Владимире».

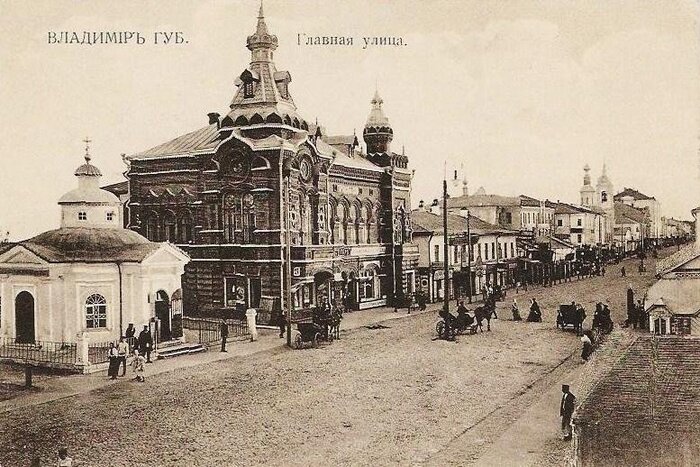

Вид с Базарной площади на Пятницкую церковь

Из письма В. О. Ключевского П. И. Европейцеву (1861 году):Что за городок Владимир? Он по крайней мере вдвое меньше Пензы, но, вылезь она хоть из кожи, не сравняться ей с маленьким и миленьким Владимиром».

А. П. Чехову Владимир не понравился. В одном из своих писем, комментируя переезд во Владимир знакомого литератора Ивана Леонтьева, писавшего под псевдонимом Ивана Щеглова, он сетовал: «Когда я узнал, что Щеглов избрал местом своего жительства Владимир, то меня пронял ужас. Ведь его там заедят комары и скука там безысходная, историческая скука! Самый скучный из всех губернских городов, даже театра нет». Особенно ему не нравился район, где поселился Щеглов. Он писал ему: «Вы юморист по натуре, человек жизнерадостный, вольный. Вам бы нужно жить в светленьком домике..., а вы наоборот выбираете все ужасные места вроде Кокоревки или Студеной горы».

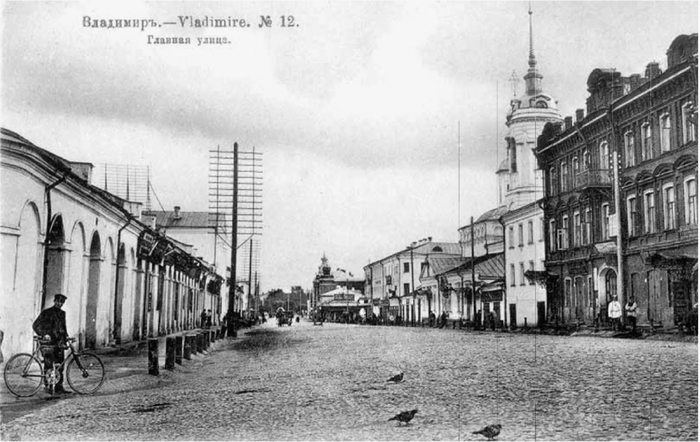

Общественный деятель В. И. Танеев (1840 – 1921) писал в своих мемуарах «Воспитание Шумского» про город Владимир: «Через весь город шла Дворянская улица, широкая, прямая, мощеная, с домами, редко где опороченными вывеской. В центре была обыкновенная большая площадь. На ней два древних собора, присутственные места, дворянское собрание, губернаторский дом. Бульвар из тенистых лип окружал площадь, шел к берегу и кончался у обрыва. Недалеко, на Дворянской улице, стоял Гостиный двор, с арками. Малолюдный, без обширной торговли, без фабрик, без увеселений, он считался одним из самых ничтожных губернских городов. Но на самом деле он был естественным, необходимым и полным жизни центром всей Ополыцины. Жизнь кипела на базарной площади и около постоялых дворов».

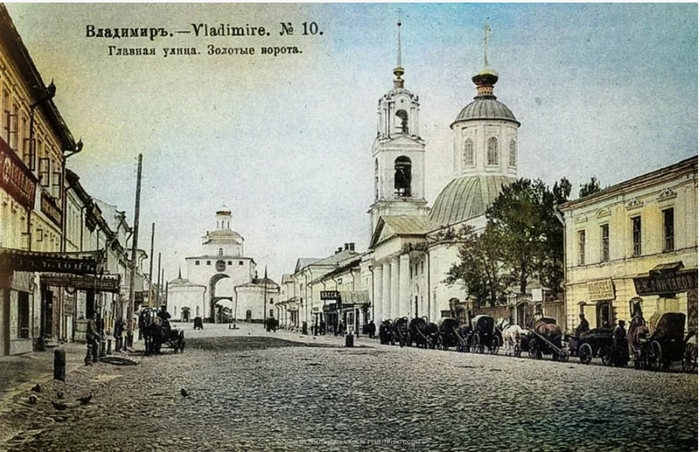

Владимирский водопровод — один из самых старых в России. В 1864 году немецкий инженер Карл Дилль предложил городу свой первый проект водопровода. В качестве основания для резервуара емкостью восемь тысяч ведер он предложил использовать знаменитые Золотые ворота. Поначалу эта варварская идея даже никого не смутила. А городской голова так и вовсе заявил: «Золотые ворота как будто нарочно строились для того, чтобы поместить в них резервуар для снабжения города водою». Во «Владимирских губернских ведомостях» появилась заметка: «Помещение резервуара избрано, подобно как на Сухаревой башне в Москве, на Золотых воротах, которых верхний этаж будет служить центральным бассейном и от него уже будут строиться фонтаны… Этот дельный проект, уменьшающий значительно издержки на возведение новой башни… дает возможность употребить ныне бесполезное здание на необходимое общественное дело». Однако при начале работ случилось чп, пострадали рабочие, один из них погиб. На время расследования стройку остановили, а затем решили оставить ворота в покое и использовать Козлов вал. На нём в 1868 году на том валу установили водонапорную башню. За счет естественной высоты вала она была сравнительно невелика, зато с возложенными на нее обязанностями справлялась полностью. Автором проекта башни был все тот же Карл Карлович Дилль.

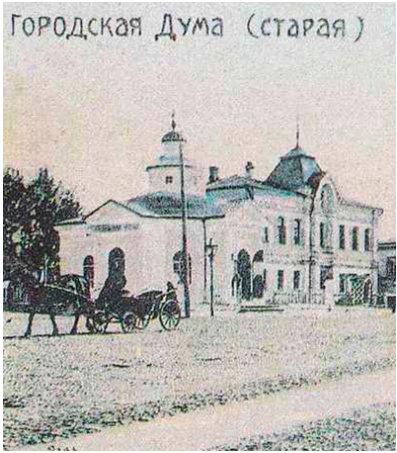

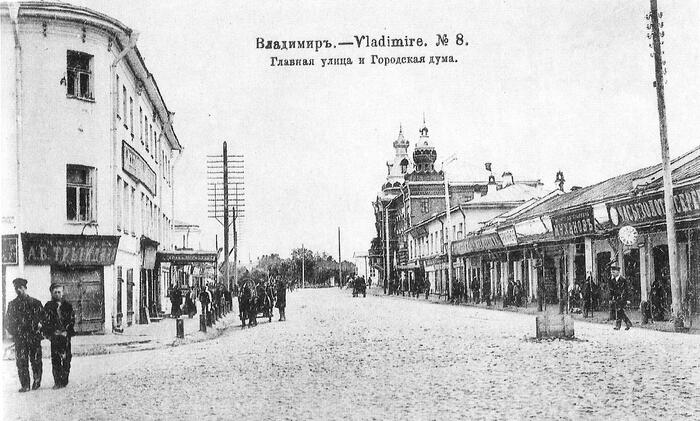

М.В. Косаткин в книге «Мои ученические годы во Владимире» писал: «Мы видим перед собой двухэтажное деревянное старое здание с двухскатной крышей. В нем помещались: наверху Городская Дума, в нижнем этаже манеж, то есть городской караульный гарнизон; рядом стоял дом с пестрой деревянной будкой для часового с небольшим колоколом для сигнала. Рано утром и по вечерам наше внимание привлекали разводы караулов под барабан с исполнением гимна и чтением молитв, после чего дежурный караул отправлялся на место дежурств в острог и арестантские роты, а также для охраны военных пакгаузов в самом городе и на его окраине». Позже построили новое здание.

новая дума построена в 1907 году по проекту городского архитектора Я.Г.Ревякина.

Благодаря известной песни многие слышали про Владимирский централ. Это печальное заведение было основано в 1783 году по указу Екатерины Великой «О суде и наказаниях за воровство разных родов и заведении рабочих домов во всех губерниях». Но тогда это был «рабочий дом», а не тюрьма. Политзаключённых и разного рода смутьянов отправляли в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. В 1838 году, когда Николай I утвердил «Положение о Владимирской арестантской роте». В соответствии с тем положением выпущен был циркуляр: «В состав арестантской роты поступают из Владимирской губернии к работе:

а) беглые бродяги;

б) осуждаемые к ссылке в Сибирь на поселение за маловажные преступления, не наказанные рукой палача и имеющие от 35 до 40 лет;

в) осуждаемые на крепостную работу на срок, также за маловажные преступления или заключенные в рабочий дом;

г) арестанты, пересылаемые через Владимир в Сибирь на поселение по маловажным преступлениям и за бродяжничество, не наказанные палачом и знающие мастерство».

«Временная каторжная тюрьма — Владимирский централ» появилась в 1906 году.

Владимирка — главный путь из Центральной России на восток, в Сибирь. Про нее было сложено множество песен, включая знаменитых «Колодников» на стихи А. К. Толстого:

Спускается солнце за степи.

Вдали золотится ковыль.

Колодников звонкие цепи

Взметают дорожную пыль.

Динь-бом, динь-бом,

Слышен звон кандальный.

Динь-бом, динь-бом,

Путь сибирский дальний.

Динь-бом, динь-бом,

Слышно там и тут, —

Нашего товарища на каторгу ведут…

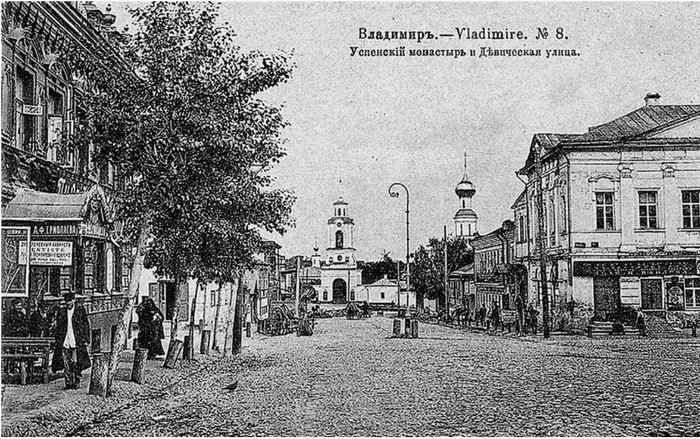

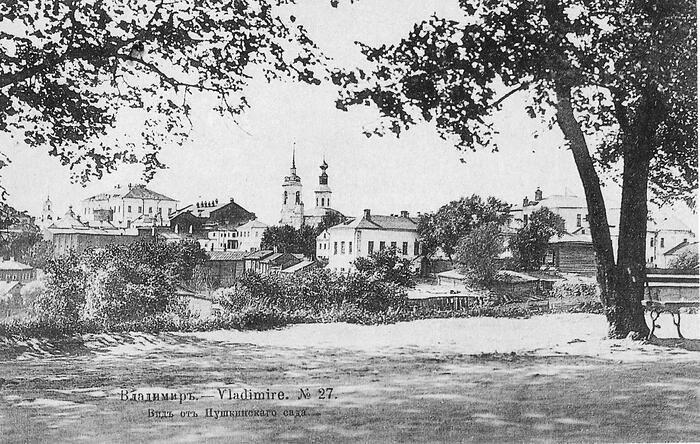

Вид с Пушкинского бульвара с восточной стороны

Житель города Владимира Н. Златовратский вспоминал: «Была уже ранняя весна, когда вдруг распространился в нашем городе слух, что с вокзала погонят партию «кандальных» поляков в наши арестантские роты… Это было зрелище для нас новое и поразительное. Мы, прячась за калитками и заборами соседних домов, могли, к нашему изумлению, видеть, как прошла по «Владимирке» целая партия человек в тридцать таких же почти юнцов, как мы сами, и эти юнцы, окруженные конвоем с ружьями, крупно и бойко шагая, в ухарски надетых конфедератках, шли с такой юношески беззаветной и даже вызывающей бодростью».

А Исаак Левитан посвятил той дороге картину «Владимирка». Его возлюбленная (и тоже художница) Софья Кувшинникова вспоминала: «Однажды, возвращаясь с охоты, мы с Левитаном вышли на старое Владимирское шоссе. Картина была полна удивительной тихой прелести. Вдали на дороге виднелись две фигуры богомолок, а старый покосившийся голубец со стертой дождями иконой говорил о давно забытой старине.

Все выглядело таким ласковым и уютным, и вдруг Левитан вспомнил, что это за дорога…— Постойте. Да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда.

Присев у подножия голубца, мы заговорили о том, какие тяжелые картины развертывались на этой дороге, как много скорбного передумано было здесь, у этого голубца. На другой же день Левитан с большим холстом был на этом месте».

В городе работал Красный крест. Больницы содержались в том числе за счёт пожертвований горожан, а также продажи разных изданий. В 1908 году «Владимирские губернские ведомости» сообщали: «Издания Общины святой Евгении. Художественные открытые письма Красного Креста. Иллюстрации к поэме Богдановича «Душенька», Толстого, силуэты «сцены из помещичьей жизни» его же, силуэты Гермельсена к басне «Разборчивая невеста»; сцены из детской жизни Линдеман; «Игрушки» по рисункам Александра Бенуа; «4 времени года» и «Дни недели» Конст. Сомова; виды городов и местностей России по рисункам художников и с фотографий».

Местная газета писала: «В г. Владимире, при Владимирской св. Георгия общине сестер милосердия российского общества Красного Креста, частью на средства главного управления, частью на собранные на месте пожертвования сооружается больница Красного Креста на 25 кроватей. Местные деятели, желая связать устройство этой больницы с воспоминаниями об исполнившемся 300-летии Царствующего Дома Романовых, возбудили ходатайство о присвоении означенной больнице наименования «Больница в память 300-летия Царствующего Дома Романовых»». За небольшое время жители Владимира собрали на больницу 114 тысяч рублей. И в 1914 году архиепископ Владимирский и Суздальский Алексий произносил на церемонии освящения торжественную речь: «У русского народа есть один прекрасный обычай. В то время, как народы западные, в тех случаях, когда они желают ознаменовать какое-либо выдающееся событие в своей жизни, воздвигают монументы, строят музеи и прочее, русские люди в тех же случаях созидают богадельни, храмы, строят высокие колокольни. Я глубоко сочувствую тем, кому пришла в голову мысль ознаменовать 300-летие царствования Дома Романовых учреждением такого памятника любви, каким является больница». Вскоре началась Первая мировая война, и пациентов было много. Врач Н. Воскресенский писал: «Спрос на сестер для практики у больных весьма велик., сестры работают с крайним напряжением своих сил и, однако, правление не знает ни одного случая выражения неудовольствия против сестер. Самые лестные отзывы письменно свидетельствуют о хорошей подготовке сестер, об их выносливости, терпении и смирении». Заведующая аптекой Елена Миловидова скончалась от того, что проводила очень много времени на своем рабочем месте и постоянно дышала вредными испарениями от препаратов (а они в то время в изобилии содержали ртуть и прочие сильные яды).

Георгиевская церковь. Вид с севера, сверху. Кукушкин В.Г. 1876-1881

В 1893 году были опубликованы Воспоминания братьев Миловских, оба они были представителями духовенства и оставили подробное описание местных учебных заведений. Я. В. Миловский (1805 – 1878) учился в местной семинарии, о которой вспоминал так: «Этот класс помещался в огромной комнате нижнего этажа семинарского корпуса. Вдоль стен стояли плоские и широкие столы, с обеих сторон обставленные скамьями, битком набитыми нашим братом. Человек двести, если не более, помещалось в этой комнате. Половина учеников смотрела на учителя, а другая - показывала ему спину. Комнату эту я хорошо помню, потому что в ней пробыл три года (так как попал не в курс).

Когда нужно было спросить ученика, сидящего спиной к наставнику, он толкал его в спину, а ученик, почувствовавши толчок, тотчас вставал, делал пол-оборота и, в искривленном положении, рассказывал свой урок. Если знал его, садился на свое место, а ежели нет, то отправлялся к печке, на колена, ожидать общей расправы. Ох, эта расправа! Человек двадцать-тридцать выпорют во время класса за незнание урока. И я не избежал проклятого сечения: один раз получил одну лозу, а в другой - четыре, очень горячих. Секаторами были из своего брата, артисты своего рода. Из учителей училища самый жестокий был Иван Михайлович Агриков, вдовый священник, с деревянной ногой. Он умер игуменом в Муромском монастыре. Бывало, одно появление его наводило на нас ужас, особенно ежели был трезв; когда же он был навеселе, то дело обходилось и без лоз. Как только он переставит свою деревянную ногу через порог, сейчас узнаем, чего нам ждать - радости или горя. Ежели "наша деревянная нога" улыбается, значит навеселе и больно бояться нечего, а ежели смотрит в землю, исподлобья, быть беде неминучей. О других учителях грех сказать дурное. Секли и они, но с разбором, за настоящую вину, без этого зверского крика: "Дери его, хорошенько его!"

В класс мы всегда ходили рано. Зимой придем задолго до свету. Свеч нет, печки топили редко - значит, холодно. Привалит толпа ребятишек, прослушавши авдитору, что делать до учителя? Не сидеть же сложа руки смирно и тихо, не тот был возраст, золотое время не теряли напрасно: толкаемся, бегаем по полу, по столам, крик, гам, хоть уши заткни. Грязь по полу, грязь на столах. Нередко доводилось стирать грязь со стола шапкой, чтобы положить книжку или тетрадку. В класс ходили все летом в пестрядинных халатах, босиком, а зимой в тулупах и, конечно, в обуви; за поясом помещалась чернильница, за плечом кожаный мешочек для книг и тетрадей. Между третьим и четвертым классом были огромные сени. В них около окон всегда сидели две или три пирожницы с горячими пирожками с говядиной или маком, также два или три сбитенщика-ярославца. У кого были деньги, тот мог лакомиться сколько душе угодно. Эти сени в 1830 году по случаю разделения классов обращены были в залу для помещения в ней 3-го философского отделения, которого я определен был первым наставником».

Про Владимирскую гимназию писал ее преподаватель М. В. Миловский (1817 - 1896): «Гимназия помещалась в огромном трехэтажном доме. Дом был строен на широкую барскую ногу времен Екатерины — залы огромные, окна большие, лестницы широкие — но был давно запущен и с помещением в нем училища не мог перемениться к лучшему. Рамы обветшали, осенний ветер свободно гулял по парадным лестницам, полы расщелились, двери засалены. Гимназическое начальство, потому что пригляделось или по своей беспечности, не видело ничего другого и не заботилось об исправлении ветхостей. Не так взглянул на них император Николай, когда он в 1834 году, проезжая Владимиром, посетил гимназию. Зоркий глаз его все сразу заметил, и он выразил полное свое неудовольствие директору и попечителю. Долго они дрожали в ожидании грозы, но гроза миновала. Пробужденные от сна гневным словом царя, они уже не дремали, когда ждали приезда его наследника. Все ветхости исправили, полы перестругали и сплотили, двери поновили, рамы также. Любо было взойти в классы; но любоваться пришлось не долго. В 1840 году марта 29 дня это величественное здание сгорело дотла по недосмотру».

Упомянутый уже Миловский описывал директора владимирской гимназии: «Директором гимназии был Калайдович — человек старых времен, обленившийся к интересам. При мне он не долго был, его уволили без всякого со стороны его прошения… На место Калайдовича поступил Озеров — гордый барич, ночи проводил в клубе за картами, а дни спал, в гимназию заглядывал один раз в неделю… Гимназия ничего не дает. Она только учит, предоставляя каждому употребить свое знание по своему усмотрению. Поэтому большая часть воспитанников, проучившись до 5-го класса, спешит занять место писца в какой-нибудь канцелярии или приняться за аршин в отцовской лавке. А как всегда и везде людей, желающих приобрести прочное образование без отношения к выгодам жизни, а действительно по любви к науке, мало, то до 7-го класса доходило очень мало воспитанников. Строгости касательно учителей в гимназии больше, чем в семинарии. Там иногда по получасу, а иногда и более мы прохаживались за Богородской церковью или в класс приходили поздно. Здесь этого сделать нельзя, а также пропускать классы. Инспектор непрестанно ходит по коридору и посматривает в классы через стекольчатые двери — не задремал ли какой-нибудь наставник; но касательно учеников строгости меньше. Им дано больше свободы, чем в семинарии, оттого они развязаннее, смелее в обращении даже со своими учителями, которых они вовсе не боятся. Нельзя сказать, чтобы к ним и уважения не имели; ежели и оказывали неуважение, то разве тем, которые не умели внушать его, как мой почтенный предшественник. Он, узнавши, что я хочу занять его место, покачал головой и предрек мне много неприятностей от сорванцов-гимназистов. Действительно, они много досаждали бедному старцу, не слушались его, подтрунивали над ним, только что верхом не ездили. Сначала и я заметил некоторые проделки, но, благодарение Богу, очень скоро поставил ребят в должные границы, не прибегая к пособию начальства; иных твердостью, иных ласкою, а больше старанием, чтобы уроки имели занимательность». Сам Миловский был во Владимире преподавателем Закона Божия.

По губернским меркам Владимир был маленьким городом. В середине 18 века он насчитывал примерно 2500 жителей. В 1784 году в нём было зарегистрировано 4517 жителей, в 1808 – 5927, в 1837 - 12102, в 1853 – 14887. Согласно «Топографическому описанию Владимирской губернии», составленному для Сената в 1784 году, в городе было 1909 мещан, 656 военных, 571 чиновник, 571 купец, 7 цеховых ремесленников. В 1917 году в городе было примерно 42000 жителей.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Дореволюционный Владимир в фотографиях и мемуарах.