Последний рассвет

Ноябрь на Северных Курилах — это время, когда природа окончательно впадает в суровую спячку. В 1952 году жизнь в городе на острове Баламушир (бывшая японская Касивара) казалась привычной и устоявшейся. Этот советский форпост, выросший после войны, был населён рыбаками, рабочими, пограничниками и военными с семьями — молодыми людьми со всего Союза, приехавшими за романтикой и заработком. Они жили за счёт океана, работая на рыбоперерабатывающих и китобойных заводах. Архитектура города была пёстрой: японские лёгкие дома соседствовали с советскими бараками, построенными без учёта сейсмики. Город располагался на низкой прибрежной террасе, удобной для хозяйства, но смертельно опасной. Море считалось кормильцем, а не угрозой. Слово «цунами» было неизвестно почти всем, его не было в словарях и планах гражданской обороны.

Современный порт Северокурильска. До 1952 года это был старый город

В ночь на 5 ноября город спал. Около 4 утра земля содрогнулась от мощнейших толчков, не похожих на привычные лёгкие землетрясения. Проснувшиеся люди слышали звуки, похожие на подземные взрывы. Многие подумали, что началась война. Это было не так. Эпицентр землетрясения магнитудой около 9.0 находился в Курило-Камчатском желобе. Высвободившаяся энергия, сравнимая с десятками тысяч атомных бомб, вызвала колоссальный сдвиг морского дна. В городе рушились печи, падала мебель, летела посуда. Испуганные люди выбегали на улицы. Когда толчки стихли, многие, решив, что худшее позади, вернулись в повреждённые дома греться и начинать ремонт. Это решение стало для них роковым.

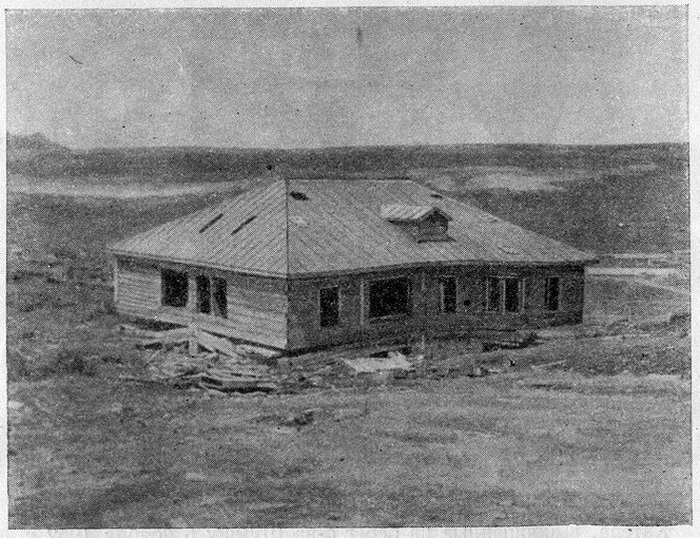

Руины Северокурильска после цунами. Хорошо видны редкие сохранившиеся здания

Примерно через полчаса море начало вести себя странно. Вода в проливе с оглушительным шумом стала стремительно отступать, обнажая сотни метров дна, покрытого водорослями и обломками. Для большинства это было завораживающее и непонятное зрелище. Лишь единицы догадывались об опасности. Люди, движимые любопытством, спускались к обнажившемуся дну. Рассвет в тот день так и не наступил — его заслонила чёрная стена воды, надвигавшаяся с востока.

Три волны апокалипсиса

Первая волна пришла спустя 45 минут после землетрясения. Высотой около 3-4 метров, она затопила прибрежные районы, смыла лодки, но затем отступила. Многие восприняли это как конец шторма и окончательно вернулись в город, чтобы спасать вещи и искать родных. Это была фатальная ошибка. Отлив после первой волны был ещё мощнее. Через двадцать минут на горизонте показалась вторая волна. Выжившие описывали её как движущуюся чёрную гору высотой 15-18 метров (а в бухтах — до 20 метров). Её приближение сопровождалось нарастающим рёвом, переходящим в оглушительный грохот. Эта волна смела город с лица земли. Деревянные дома разлетелись в щепки, кирпичные здания рухнули. Многотонные суда были швырнуты вглубь острова. Ледяная вода, несущая песок, ил и обломки, сносила всё на своём пути, унося людей в водовороты. Спаслись лишь те, кто успел подняться на высоты 30-40 метров, или уцепился за плавающие обломки.

Примерно через полчаса пришла третья, «очищающая» волна. Она была ниже, но методично смела оставшиеся обломки и унесла в море большинство тел погибших, не оставив возможности для похорон. После её отступления от города почти ничего не осталось — лишь голая равнина, покрытая илом, и груды искорёженного металла и брёвен. Та же участь постигла и другие посёлки на побережье: Уцный, Бабушкино, Подгорный, Океанский. В некоторых из них погибла большая часть населения.

Обратите внимание: Сильнее смерти. Как четыре советских солдата оказались без еды и воды в открытом море на 49 суток, но остались людьми.

Борьба за выживание и заговор молчания

Рассвет осветил апокалиптическую картину. Выжившие, дрожа от холода и шока, начали спускаться к руинам, не узнавая родных мест. Главными врагами стали холод (температура была около нуля, а люди были в одной одежде) и ранения. Связь с большой землёй была прервана. Только к вечеру 5 ноября удалось собрать радиостанцию из обломков и передать первое скупое сообщение: «Северокурильск. Землетрясение. Цунами. Разрушения. Жертвы. Требуется помощь». В первые дни проявились как лучшие, так и худшие черты человеческой натуры. Были герои, спасавшие других ценой невероятных усилий, и мародёры, грабившие магазины и склады.

Выброшенный на берег кит

Помощь пришла быстро: корабли Тихоокеанского флота и самолёты доставляли одежду, еду и эвакуировали людей. Однако вся информация о катастрофе была немедленно засекречена. В то время как на Дальнем Востоке хоронили тысячи погибших, вся страна праздновала годовщину Октябрьской революции. В газетах и по радио не было ни слова о трагедии. Причины были геополитическими: признание масштабов катастрофы на стратегическом форпосте в разгар холодной войны было равносильно признанию уязвимости перед лицом США и Японии. Образ непобедимой державы нельзя было подрывать.

Официальное число погибших составило 2336 человек, но современные историки, анализируя архивы, считают, что реальные потери были в разы выше — от 8 до 14 тысяч человек, что могло составлять треть населения Северных Курил. Эвакуированным выдали новые документы и заставили подписать соглашение о неразглашении на 25 лет. Трагедия стала запретной темой, а её жертвы — забытыми.

Молодой Аркадий Стругацкий и его жена Ирина

Наследие трагедии

Трагедия 1952 года, хоть и замалчиваемая, заставила власти действовать. В 1956 году было принято решение о создании в СССР службы предупреждения о цунами. На Дальнем Востоке начали разворачивать сеть сейсмических станций и мареографов. Сергей Соловьёв, «отец» отечественной системы предупреждения, внёс огромный вклад в её развитие. Позже СССР стал участником Международной системы предупреждения о цунами в Тихом океане. Таким образом, гибель тысяч людей положила начало системам безопасности, которые защищают побережья сегодня.

Существующие ворота стадиона

Город Северокурильск был отстроен заново, но на более безопасном, возвышенном месте. Память о трагедии начала возвращаться только в конце 1980-х — начале 1990-х годов с публикацией первых статей и рассекречиванием архивов. В городе появился памятник жертвам. Ирония судьбы в том, что сегодня, когда на Курилах звучат сирены, предупреждающие о цунами, и люди организованно уходят в безопасные зоны, они следуют по маршрутам, проложенным ценой той страшной ноябрьской ночи 1952 года.

Сергей Леонидович Соловьев

***********************

Подписывайтесь на мой канал в Telegram — там все публикуется заранее и текст доступен для прочтения, но на Pikabu я не могу его опубликовать из-за ограничений по объему.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Пятого ноября, в четыре утра: курильское цунами 1952 года.