Символ Инь-Ян, глубоко укоренённый в дальневосточной философии, олицетворяет единство и борьбу противоположных начал. Его популярность настолько велика, что он украшает даже государственный флаг Южной Кореи.

Этот символ на флаге призван отражать традиционные корейские ценности конфуцианства, буддизма и даосизма. Однако в контексте разделённого Корейского полуострова он приобретает ироничный и трагический смысл. Почти столетие страна расколота на две части, подобно чёрной и белой половинам символа.

Эстетически это выглядит эффектно, а политически — соответствует распространённому восприятию. Республика Корея (Южная Корея) ассоциируется с западным образом жизни, высокими технологиями, парламентской демократией и экономическим процветанием. Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) предстаёт как закрытое, самобытное государство, наследник идеологии советского блока.

На первый взгляд, это и есть современное воплощение Инь и Ян: изолированная, загадочная страна противостоит открытому и развитому обществу. Однако реальность гораздо сложнее и мрачнее. Чтобы понять истинную природу этого противостояния, необходимо обратиться к истории формирования двух Корей.

Истоки корейской государственности

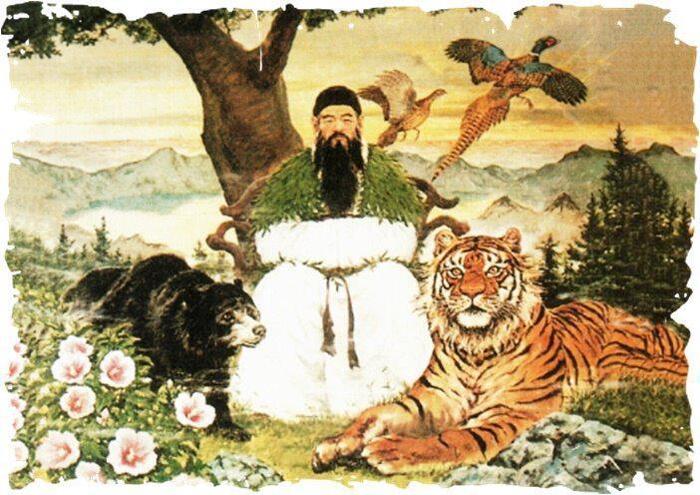

Корейская идентичность уходит корнями в глубокую древность. Согласно мифу, первое государство Кочосон основал Тангун, сын небесного бога, сошедший со священной горы Пэктусан в 2333 году до н.э. Легенда гласит, что он женился на медведице, превратившейся в женщину.

Хотя эта история далека от исторической правды, она сыграла ключевую роль в формировании национального самосознания. Реальная древняя Корея начала формироваться как союз племён лишь в IV веке до н.э. Существенное влияние на этот процесс оказал могущественный сосед — Китай.

После вторжения империи Хань во II веке до н.э. корейские элиты стали активно заимствовать китайские модели государственного устройства, социальной структуры и культуры. Последовательно сменяли друг друга государства Когурё, Пэкче, Силла, а затем Корё и Чосон. Именно от названия «Корё» происходит европейское наименование «Корея».

Особенно важной стала эпоха династии Чосон (1392–1897), которая полностью приняла неоконфуцианство. Эта философия сформировала жёстко иерархическое, патриархальное и консервативное общество. Несмотря на это, Корея была одним из самых развитых государств региона, известным своими изобретениями, такими как первый в мире броненосец («корабль-черепаха») и реактивные системы залпового огня.

Однако традиционное общество не смогло противостоять вызовам Нового времени. В XIX веке западное вмешательство и экспансия Японии привели к политическому краху Кореи. Попытки реформ и сохранения независимости, предпринятые регентом Ли Хан Ыном (Тэвонгуном) и королём Кочжоном, оказались тщетными.

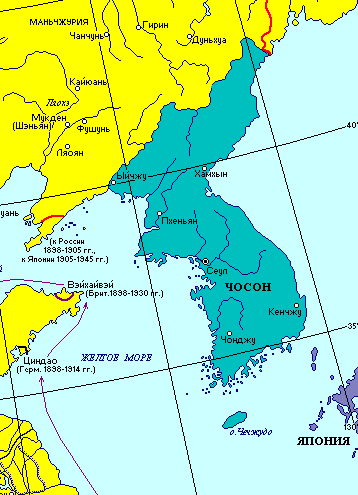

После русско-японской войны 1905 года Корея стала протекторатом, а в 1910 году — колонией Японии. Колониальный период принёс подавление национальной культуры, но также и некоторое промышленное развитие, особенно на севере полуострова.

Раскол и война

Поражение Японии во Второй мировой войне в 1945 году не принесло Корее единства. Полуостров был разделён по 38-й параллели на советскую и американскую зоны оккупации. В каждой из зон было сформировано своё правительство: на севере — просоветское во главе с Ким Ир Сеном, на юге — прозападное во главе с Ли Сын Маном.

Попытка Ким Ир Сена силой объединить страну в 1950 году привела к кровопролитной Корейской войне (1950–1953), в которую были вовлечены Китай, США и СССР. Война унесла миллионы жизней и завершилась фактическим закреплением раскола.

Так возникли два враждебных государства, чьё противостояние продолжается по сей день.

Феномен Северной Кореи: рождение династии

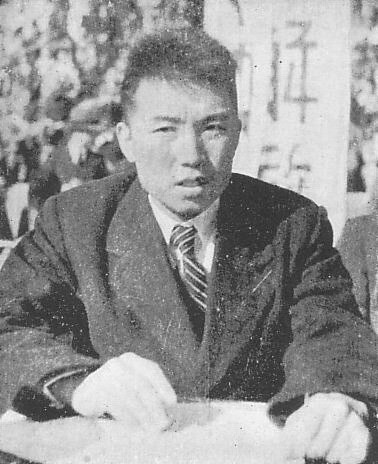

Северная Корея начинала свой путь как типичное государство советского блока. Её первым лидером стал Ким Ир Сен — бывший партизан, воевавший против японцев в Маньчжурии и прошедший подготовку в СССР.

При поддержке Москвы в 1946 году была создана Трудовая партия Кореи, а в 1948 году провозглашена КНДР. Первоначально страна копировала советскую модель: плановую экономику, коллективизацию, индустриализацию, эстетику соцреализма.

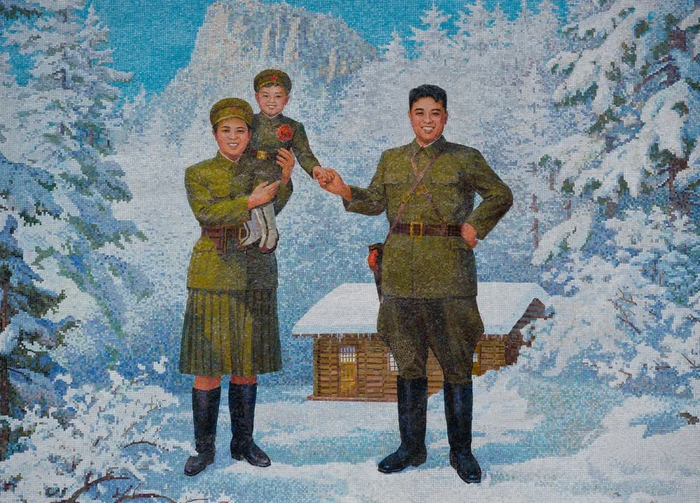

Однако со временем началось формирование уникального гибрида. На советскую основу стала накладываться традиционная корейская матрица с её культом сакрализованной власти, строгой иерархией и изоляционизмом. Культ личности Ким Ир Сена, а затем и его сына Ким Чен Ира, достиг невиданных даже для сталинской эпохи масштабов, превратившись в подобие религиозного поклонения.

Идеология «чучхе» (опоры на собственные силы) стала причудливым сплавом марксизма-ленинизма, корейского национализма и изоляционизма. История была переписана: роль СССР в освобождении Кореи принижалась, а подвиги корейских партизан и лично Ким Ир Сена мифологизировались.

Возвращение к традиции: священная гора и новая династия

Ключом к пониманию северокорейской системы стала её связь с древними мифами. Священная гора Пэктусан, откуда, по легенде, сошёл основатель корейской нации Тангун, была объявлена местом рождения Ким Чен Ира. Это создало прямую сакральную связь между правящей династией Ким и мифическими предками корейцев.

Таким образом, «Народно-Демократическая Республика» эволюционировала в наследственную монархию, облачённую в атрибуты социалистического государства. Это не сталинский СССР, а скорее неоконфуцианское автократическое общество, использующее советскую риторику и эстетику для легитимации власти традиционной правящей семьи.

Северная Корея сегодня — это закрытое, милитаризованное общество с жёсткой социальной иерархией, проблемами в экономике и тотальным контролем. Однако она также демонстрирует уважение к порядку, науке и образованию, унаследованное от конфуцианских традиций.

Несмотря на частичную либерализацию (появление рынков, ослабление некоторых ограничений), страна остаётся уникальным и трудным для понимания гибридом — пережитком холодной войны, встроенным в рамки древней восточноазиатской модели власти. Её своеобразие является источником как бесчисленных мифов, так и реальных проблем для её населения и международного сообщества.

Источники:

https://www.rbc.ru/politics/16/10/2006/5703bcd99a7947afa08ca...

https://www.rbc.ru/person/667116aa9a7947df5efb5c8b

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Неправильные Инь и Ян. Часть I - Солнце никогда не заходит над горой.