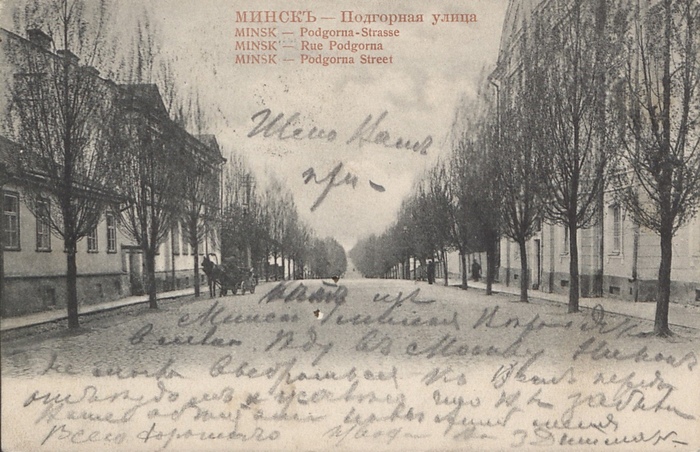

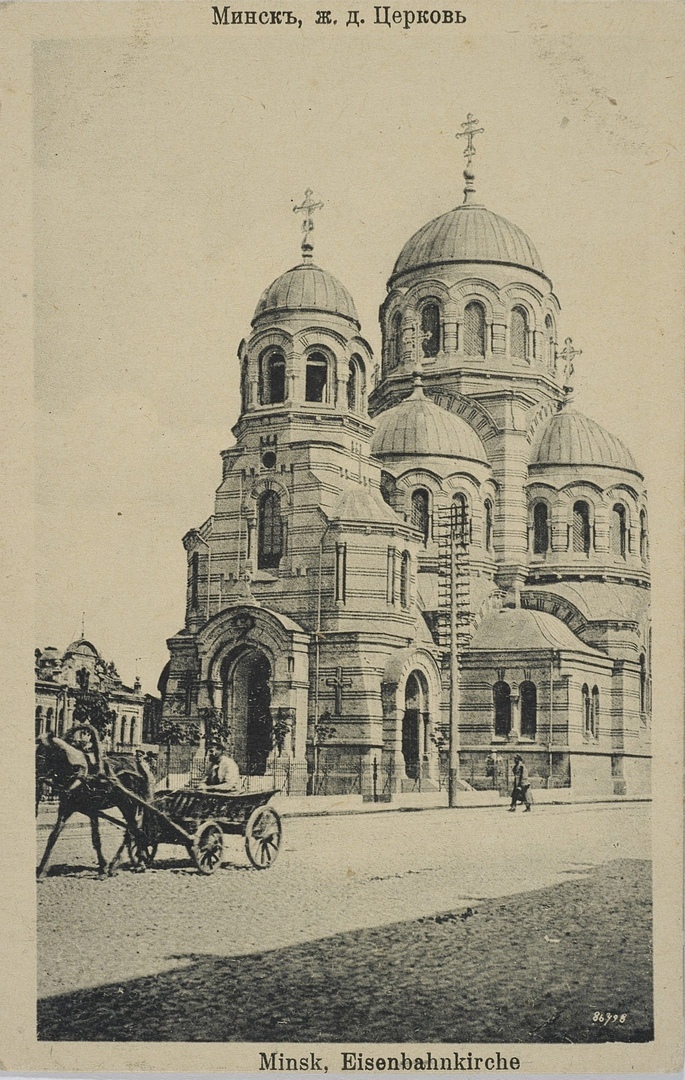

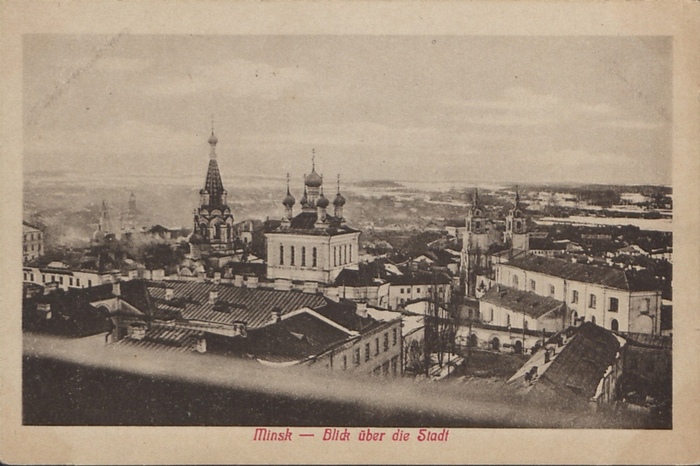

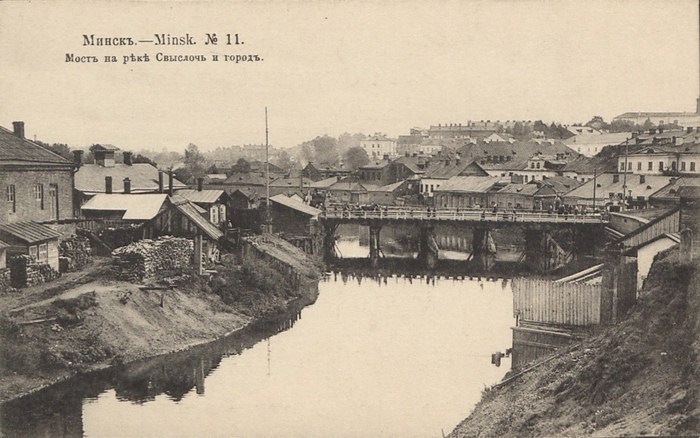

В рамках цикла статей о дореволюционной жизни городов мы обращаемся к истории Минска. Этот город, сильно пострадавший в годы Великой Отечественной войны, во многом утратил свой исторический облик, поэтому старые фотографии приобретают особую ценность, позволяя заглянуть в прошлое, которого уже нет.

От древнего упоминания к железнодорожному буму

Первое летописное упоминание Минска датируется 1067 годом. Однако вплоть до второй половины XIX века это был сравнительно небольшой и небогатый город, известный в основном своими ремесленниками. Кардинальные изменения начались со строительством железной дороги, которое дало мощный импульс для роста и развития.

Как отмечали современники, до революции Минск был преимущественно торгово-ремесленным центром. Известный большевик Вильгельм Кнорин, размышляя о работе партии, подчеркивал, что среди мелких ремесленников и мещан города не было сильной большевистской традиции, что осложняло создание здесь партийной организации.

Демографический и экономический рост

Согласно географическому описанию России 1905 года, Минск достиг значительных размеров именно благодаря железной дороге. За полвека его население выросло более чем втрое. По переписи 1897 года в городе проживало 91,5 тысяч человек, а к осени 1917 года — уже 134,5 тысячи, что делало его крупнейшим городом на территории современной Беларуси и одним из значимых городов Российской империи.

Расширение городских границ

Площадь Минска стремительно увеличивалась: с 1700 десятин в 1891 году до 5417 десятин в 1913-м (десятина равна примерно 1,09 га). Росту способствовали не только промышленность и торговля, но и законодательные ограничения. «Черта оседлости» для евреев, которые не могли селиться за городской чертой и свободно покупать землю, вынуждала городские власти постоянно расширять границы, чтобы размещать растущее население и предприятия. К 1904 году Минск занимал 11-е место по площади среди городов империи.

Промышленность и ремесла

Промышленный потенциал города рос семимильными шагами. Если в 1895 году здесь было 18 фабрик и столько же мануфактур, то к 1913 году — уже 77 фабрик и 27 заводов. Число рабочих увеличилось с 1400 до 5100 человек, а стоимость выпускаемой продукции — с 1,9 до 11,5 млн рублей. Параллельно развивалось и ремесленное дело: с 5 тысяч мастеров в 1895 году до 7,2 тысяч в 1913-м. Традиционно сильными были портняжное и сапожное ремесла, на которые приходилось около 40% всех занятых. В городе также трудились пекари, столяры, кузнецы, часовщики, фотографы и представители многих других профессий.

Торговля и финансы

Торговый оборот Минска демонстрировал впечатляющий рост. В 1890 году здесь насчитывалось 583 торговых заведения с оборотом 3,6 млн рублей, а к 1913 году — уже 1333 предприятия с оборотом в 27,2 млн рублей. Финансовая система также развивалась: в 1873 году открылся первый в Беларуси коммерческий банк — Минский, а позднее начали работу отделения крупных всероссийских банков.

Многонациональный облик города

Национальный состав Минска был пёстрым и менялся с течением времени. После подавления польского восстания 1830-х годов доля поляков уменьшилась, а включение города в черту еврейской оседлости способствовало росту еврейской общины. По данным 1909 года, население распределялось так: евреи — 43,3%, русские — 34,8%, поляки — 11,4%, белорусы — 8,2%, а также татары, немцы и другие. Историки отмечают, что многие белорусы в то время могли записываться русскими, а вопрос национальной идентичности часто подменялся религиозной принадлежностью («православные» или «католики»).

Минск находился на стыке культур — русской, белорусской и польской. Взаимодействие этих культур оценивалось современниками по-разному, часто в зависимости от их собственных взглядов. Польские авторы нередко жаловались на русификацию, однако другие свидетели отмечали, что белорусский язык и фольклор сохранялись в народной среде, а процесс ассимиляции шёл медленно. Интересно, что некоторые поляки видели в поддержке белорусской культуры легитимный способ противостояния русификации.

Обратите внимание: Купание по-дореволюционному.

Религиозная жизнь

В дореволюционном Минске действовало два православных монастыря (мужской Свято-Духов и женский Спасо-Преображенский), три собора (Троицкий, Мариинский и Кальварийский) и несколько церквей, включая небольшую церковь Святого Роха на Золотой Горке.

Районы и быт: от Немиги до Татарской слободы

Район Немига, исторический центр древнего Минска, был средоточием торговли, где бедные горожане и приезжие крестьяне могли купить всё необходимое: от мяса и рыбы до различных продуктов. Застройка здесь была скученной, а многие дома не имели собственных дворов. В этом же районе традиционно селилась еврейская община.

Рельеф города, расположенного на холмах, определял социальное расслоение. Богатые жители стремились селиться на возвышенностях, в то время как низменные районы у рек (Немига, Татарская слобода, Нижняя Ляховка) страдали от подтоплений, грязи и антисанитарии, и там жила беднота.

Городской транспорт: конка, такси и первые автомобили

10 мая 1892 года в Минске торжественно открыли конно-железную дорогу (конку). Несмотря на сложный рельеф, предприятие оказалось прибыльным, хотя городская казна получала от него мизерные отчисления, что вызывало конфликты с акционерами. Конка просуществовала до 1912 года.

Извозчики (таксисты того времени) были важной частью городской жизни. В 1905 году они даже устроили забастовку, протестуя против принудительных бесплатных работ на пожарных станциях. После этого город установил фиксированную плату за смену — 20 копеек. Основные стоянки извозчиков находились на Соборной площади (ныне площадь Свободы) и у Александровского сквера.

Технический прогресс не обошел Минск стороной. Первый автомобиль-такси появился здесь в 1906 году, но после серьёзной аварии интерес к нему угас. Лишь к 1913 году этот вид транспорта стал более-менее привычным. А в 1911 году на одной из фабрик появился первый грузовик.

Коммунальное хозяйство: водопровод, электричество и телефон

Инфраструктура города постепенно модернизировалась. В 1873 году была построена государственная система водоснабжения — одна из крупнейших в империи. 12 января 1895 года заработала городская электростанция, осветившая центральные улицы лампами накаливания. Телефонная связь сначала connected административные здания (1890), а в 1896 году открылась первая в Беларуси телефонная станция общего пользования.

Другие фотографии этого города

История (Наука) Российская Империя Минск 19 век 20 век Фотоистория Длинный пост 6

История (Наука) Российская Империя Минск 19 век 20 век Фотоистория Длинный пост 6

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Как жилось в дореволюционном Минске.