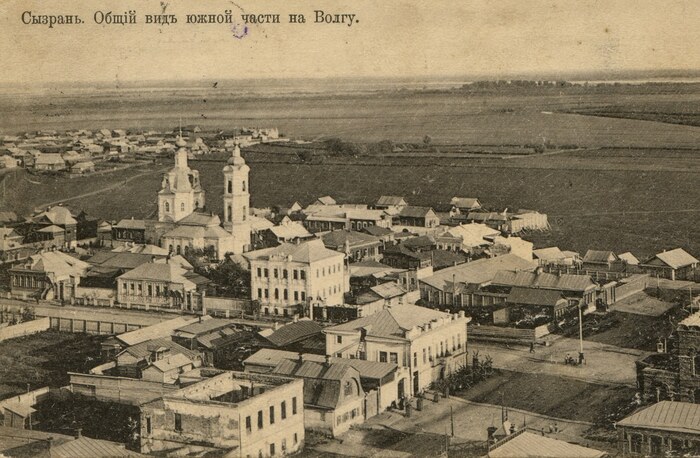

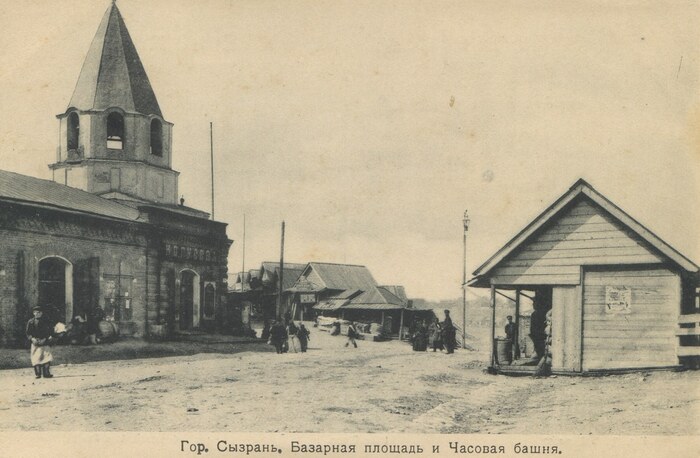

Продолжаю рассказ о жизни дореволюционных городах. На очереди уездный город Сызрань.

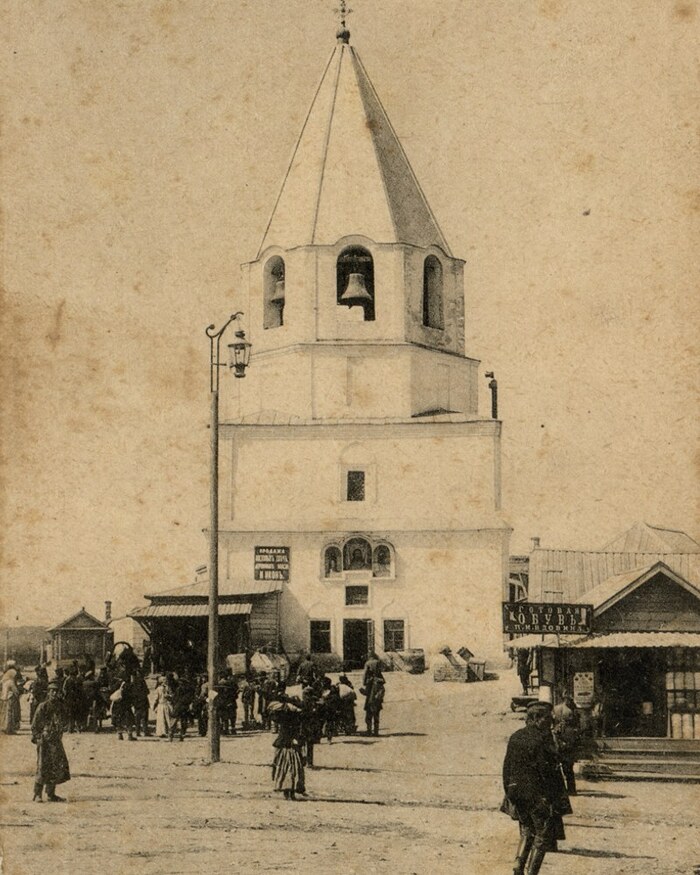

Сызрань основана в 1683 году воеводой Григорием Афанасьевичем Козловским, по одному из самых ранних указов царя Петра I. Первоначально это была крепость, которая вместе с другими похожими крепостями должна была обезопасить торговые пути и оберегать от набегов. Однако военное значение город быстро утратил, зато стал крупным торговым центром.

Весной 1703года путешествие по Волге совершил известный голландский писатель де Бруин. Вот что он написал о путешествии: «13 мая мы видели город Кашкур, в 120 верстах от Самары. Городок этот невелик, окружён деревянной стеной, снабжённой башнями¸ с несколькими деревянными же церквами… В расстоянии часа далее отсюда есть ещё другой город, называемый Сызран, довольно обширный, со многими церквами. Горы в этой местности бесплодные и безлесные, но далее они становятся гораздо лучше. Калмыцкие татары делают набеги из этих мест вплоть до Казани, и захватывают всё, что могут и сумеют: людей, скот и прочее…».

В 1765 году Сызрань посетил с ревизией из Москвы подполковник А. Свечин. В своём рапорте сенату он писал: «Какое же бы на сем месте издревле было поселение, жители сего города не знают, но и поныне в курганах великое множество человеческих костей находят, почему доказывают, что или жестокая баталия, на коей множество людей погибло, или от чрезвычайной моровой язвы так погребены были». Свечин также сообщил сенату, что в Сызрани «купечества 777 душ, торг имеют рыбный, отпускают в Петербург и на месте весом и счётом отдают московским и ростовским купцам; также покупают на торгу всякий хлеб, отправляют в Москву, Астрахань и в прочие места. В июне и половине августа с приезжающими калмыками производят мену на скотину и лошадей, отдают кожи, холст и сукна; также и от яицких казаков берут икру севрюжью…Пахотных солдат – 1352. Цеховых - 409 душ, кои художество имеют портное, полотничное, шапочное, рукавичное, калачное, хлебное, сапожное, кузнечное, серебряное, масляное, красильное, прядильное, шерстобитное, скорняжное, овчинное, переплетное».

В 1780 году у Сызрани появился герб: «Чёрный бык в золотом поле, означающий изобилие сего рода скота». В 1780 году помещик села Большая Репьевка – ныне оно в Ульяновской области – Борис Макарович Бестужев завёз в своё имение из Европы шортгорнов и голландских чёрно-пестрых коров, и на их основе была выведена знаменитая бестужевская. В 1782 году для Сызрани был составлен регулярный план. В 1796 году Сызрань стала уездным городом Симбирской губернии.

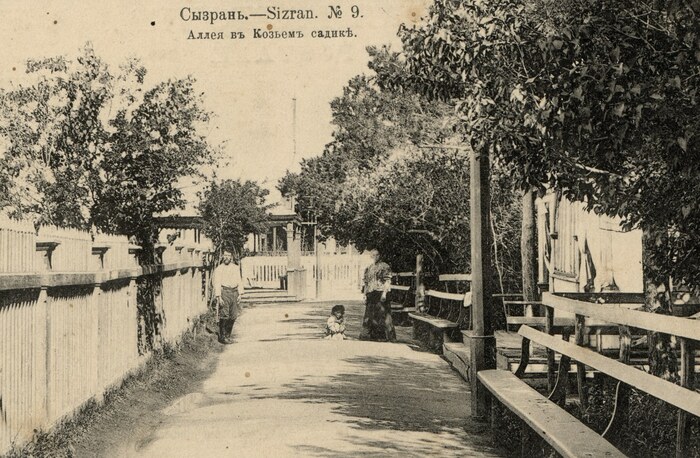

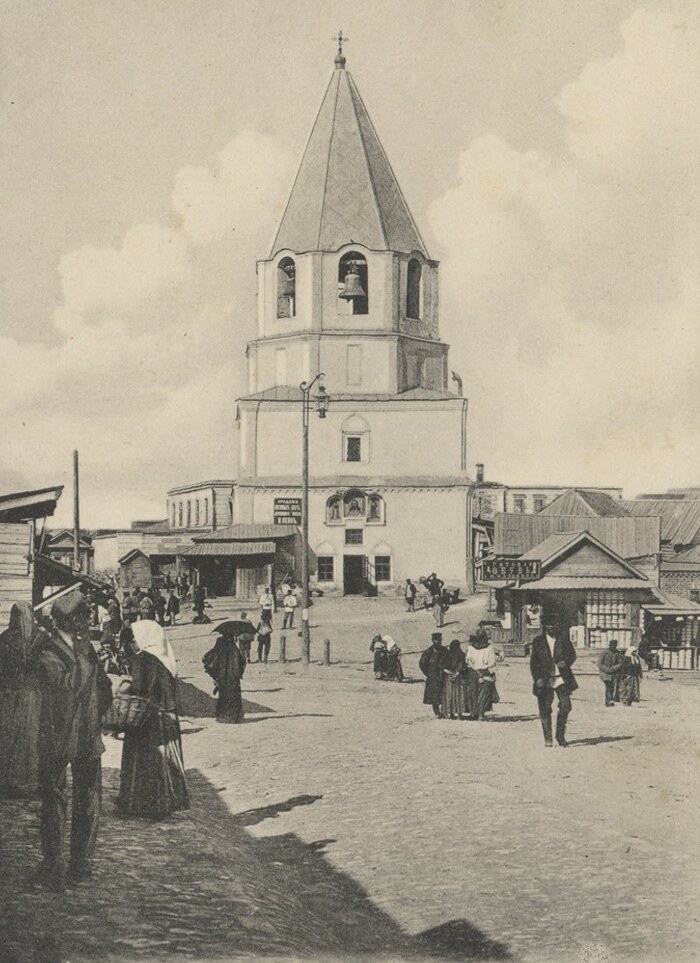

В мае 1769 года в в Поволжье побывал известный учёный П. С. Паллас. Наряду с Кашпиром он посетил и Сызрань, и вот что о ней написал: «Большая часть города находится на весёлом гористом месте в северном углу между речками Крымсою и Сызранкою, которые там соединились. Малая часть города с хорошо выстроенным монастырём находится на южном берегу Сызранки, а другой незнатный монастырь стоит на низком берегу Крымсы. Развалившаяся деревянная церковь с каменною соборную церковью и канцелярским строением занимает самое высокое место на берегу Сызранки, и кроме срубленной из брёвен стены обнесена ещё насыпным валом с посредственным рвом…». Паллас отметил, что в городе очень много хороших яблоневых садов. На взгляд академика, в Сызрани о разведении садов беспокоятся как ни в одном другом месте Российской империи. Он также написал, что «в этом городе многие обыватели держат между дворовыми птицами и китайских гусей (или сухоносов), коих привезли сюда из Астрахани для расплода».

Поэт Иван Дмитриев провёл в Сызрани 1794 год, который впоследствии назвал «лучшим пиитическим годом». Он писал о городе: «Сызран выстроен был худо, но красив по своему местоположению. Он лежит при заливе Волги и разделяется рекою Крымзою, которая в первых днях бывает в большом разливе. Каждое воскресенье, в хорошую погоду, видел я её из моих окон, покрытою лодками; зажиточные купцы с семейством и друзьями катались в них взад и вперёд, под весёлым напевом бурлацких песен. На дочерях и жёнах веяли белые кисейные фаты или покрывала, сверкал жемчуг, сияли золотые повязки, кокошники и парчовые телогреи.

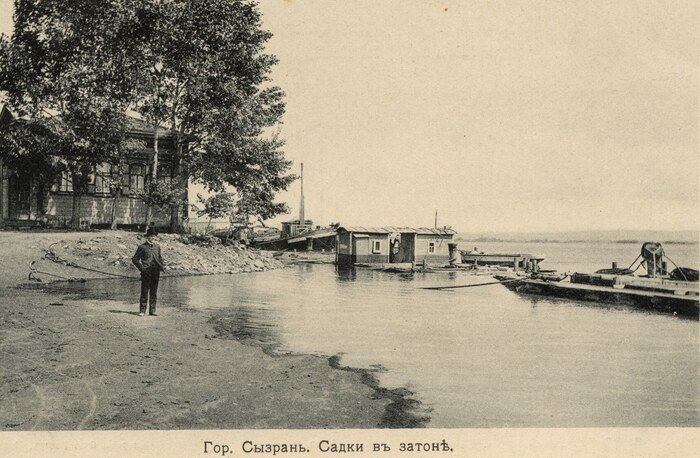

Прогулка их оканчивалась иногда заливом Волги. Там они, бывало, тянут тоню, и сами себе готовят на мураве уху из живой рыбы. Это место было и моим любимым гульбищем.

Всякое утро, с первыми лучами солнца, я переезжал на дрожках, когда нет разлива, реку Крымзу, прямо против монастыря и, взобравшись на высокий берег, хаживал туда и сюда, без всякой цели, но везде наслаждался живописными видами. Везде давал волю моим мечтам. Потом спускался на Воложку или к заливу Волги. Там выбирал из любого садка лучших стерлядей и привозил их в ведре к семейному обеду. Потом клал на бумагу стихи, придуманные в моей прогулке».

Из книги В.

Обратите внимание: В воспоминаниях немецкого аса танкиста Отто Кариуса можно наткнуться на один интересный случай.

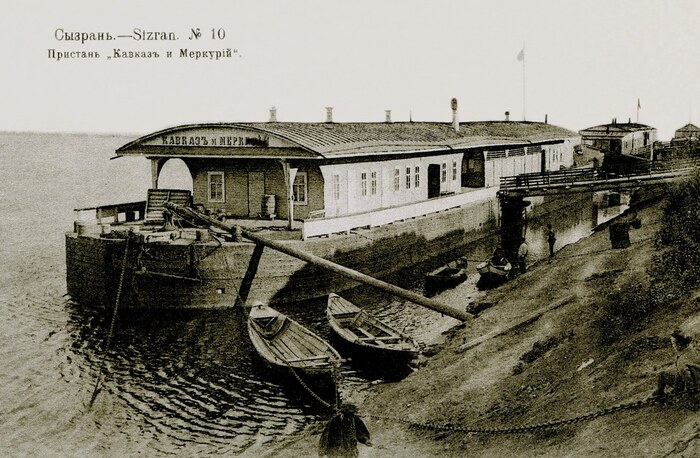

И. Немировича-Данченко «По Волге. (Очерки и впечатления летней поездки)» (1877): «Сызрань совершенно русская. Ни одного инородца на пристани, ни одной бритой головы в толпе. Язык чистый, настоящий волжский говор».

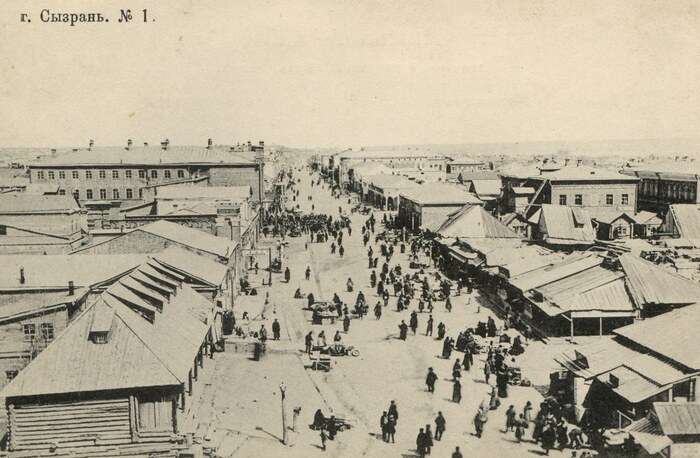

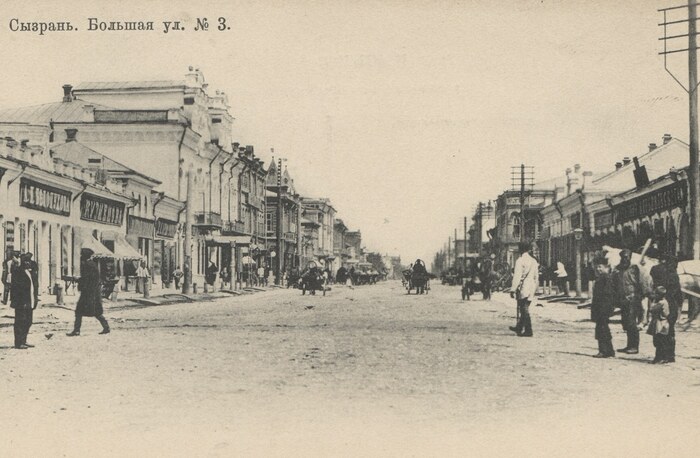

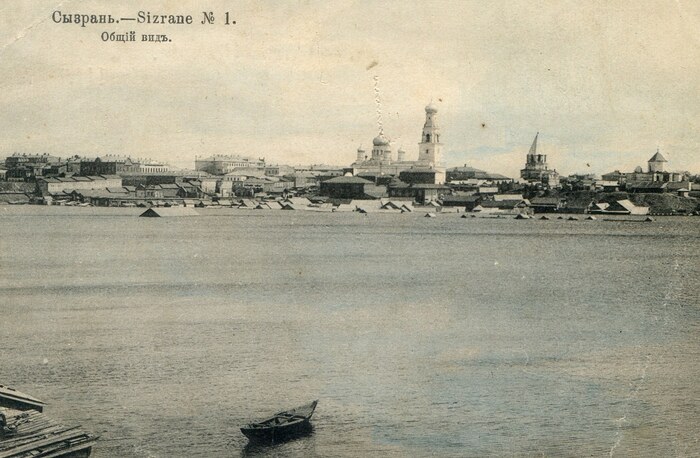

Из книги Е. И. Рагозина «Путешествие по русским городам» (1891): «Волга протекает около Сызрани (Симбирской губ.), как и в Ставрополе, только весной до половины июня, а затем уходит за 4 версты от обоих этих городов, как бы не считая их достойными украшать все лето ее берега. Такое удаление от реки-кормилицы всего населения, разумеется, отражается на городе, но все-таки Сызрань или, вернее, его большая центральная улица очень оживлена и огромные трактиры, или, как здесь говорят, гостиницы, всегда полны народом.

Начиная с Самары, во всех бойких волжских городках существуют трактиры, состоящие из больших зал в 10 и даже 15 окон подряд, разделенных, смотря по величине, на два или на три отделения перегородками с арками. В этих отделениях и размещается народ по чистоте одежды, размещается сам по чутью, и только в пьяном виде попадает не в свое место. Такие трактиры, так сказать, высшего полета, называются гостиницами, так как для гостиницы собственно существует название "нумера" и останавливаться можно только в заведениях под вывеской или просто "номера" или "гостиница с номерами".

В Сызрани числится до 30.000 жителей, из которых, впрочем, около 10.000 человек принадлежат к крестьянскому сословию и значительная часть из 18.000 мещан занимается тоже земледелием, в силу чего город этот имеет совсем оригинальный вид по постройкам, в большинстве крестьянского характера. Число домов в Сызрани сравнительно с другими даже более значительными городами вполне ясно рисует этот характер построек. В Самаре при 90.000 жителях домов 4.704, в Оренбурге при 58.000 жителях домов 4.454, в Симбирске при 40.000 жителях 3.700 домов, а в Сызрани при 30.000 жителях 4.500 домов, то есть более, чем в Оренбурге, и немного лишь менее, чем в Самаре.

На один дом приходится, таким образом, жителей: в Самаре почти 20, в Оренбурге 13, в Симбирске 11, а в Сызрани 6,5, то есть почти столько же, сколько приходится жителей на один дом в деревнях. Такой вывод может показаться невозможным, как скоро в Сызрани находятся 30 каменных домов, но это доказывает, что самые большие каменные дома или заняты различными учреждениями – управами, банками и гостиницами, или обитаемы семьями их владельцев, что в действительности и верно. Статистика, даже и не совсем точная, дает драгоценные указания, с которыми не в силах бороться даже сызранский патриотизм...

Сызрань кроме Воложки от Волги отрезывают еще две реки, и весной город положительно плавает в воде, как сызранский гусь, и так же, как гусь, всякое лето выходит сух из воды. Две речки, перерезывающие город, образуют, вследствие мельничных плотин, большие пруды среди города, которые придают ему очень оригинальный вид, и с них открывается вид на весь город. Сызрань расположена по скатам гор, поднимающихся с трех сторон амфитеатром от реки, протекающей посредине города, а потому с прудов, образуемых этою рекой, вид на город очень красив, со всех сторон поднимаются массы серых домиков и охватывают весь ландшафт.

Сызрань славится своим водопроводом и раскольниками. Водопровод действительно недурен, если бы не угрожал процесс со строителем – Мальцовским товариществом, а о раскольниках судить не могу, слышал только, что в их руках сосредоточены почти все крупные состояния города.

Водопровод, впрочем, заслуживает внимания и независимо от процесса. В Кузнецке и Бугуруслане я видел водопроводы, берущие воду из горных ключей; но в этих городах вода проведена деревянными трубами исключительно для непрерывного снабжения резервуаров, расставленных по городу. В Сызрани же вода взята из горных ключей с высоты 52 сажен над уровнем города и проведена чугунными трубами по улицам города, с устройством разборных и пожарных кранов. К сожалению (этим словом приходится злоупотреблять в России), контракт на устройство водопровода был заключен с Товариществом Мальцовских заводов, а товарищество оказалось несостоятельным. Водопровод поэтому недостроен, дурно спаяны в некоторых местах трубы и проч. и проч., стоимость водопровода с тридцатишестиверстною сетью труб 230.000 рублей, да приобретение от Удельного ведомства ключей с мельницами, дающими около 7.000 рублей дохода, обошлось во 170.000 рублей, итого 400.000 рублей.

От Сызрани вниз по Волге начинается густое заселение раскольников, и во всех главных торговых пунктах до Саратова – Хвалынске, Балакове и Вольске – главную силу составляют сектанты всех видов». Сызрань и её окрестности действительно славилась обилием старообрядцев и различных сектантов. Их было много и среди купцов. Здесь даже сложилась собственная иконописная школа, широко известная среди старообрядцев.

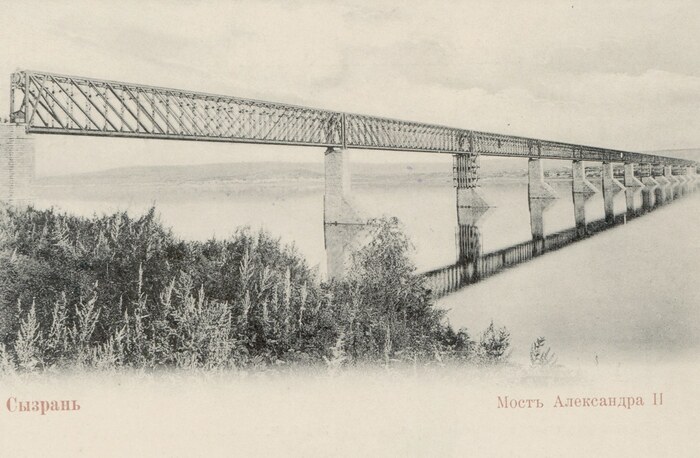

В 1874 году Сызрань, первая в Симбирской губернии, присоединилась к развивавшейся сетке российских железных дорог. Прокладка Моршанско-Сызранской железной дороги способствовала развитию города. В 1876 году близ уездного города началось строительство железнодорожного моста через Волгу – первого на этой реке. По меркам того времени это было грандиозное сооружение. Мост был торжественно открыт в 1880 году и назван Александровским, знаменуя 25-летний юбилей от начала царствования императора Александра II.

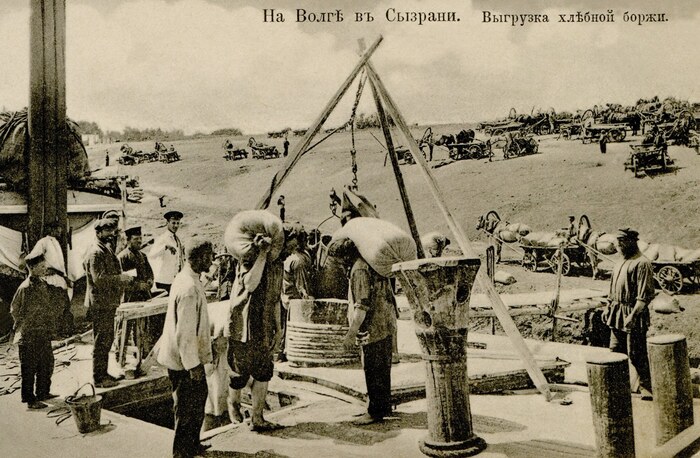

Город традиционно славился торговлей зерном. К концу 19 века он занимал 4-е место в России по переработке зерна, уступая лишь Нижнему Новгороду, Саратову и Самаре.

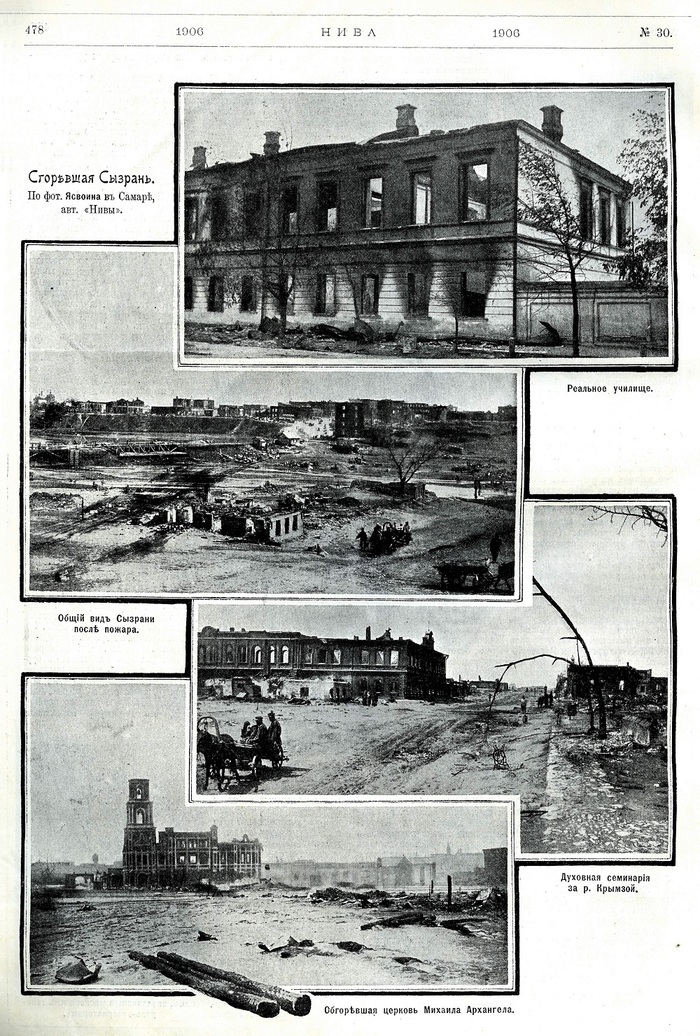

коллаж из журнала "Нива"

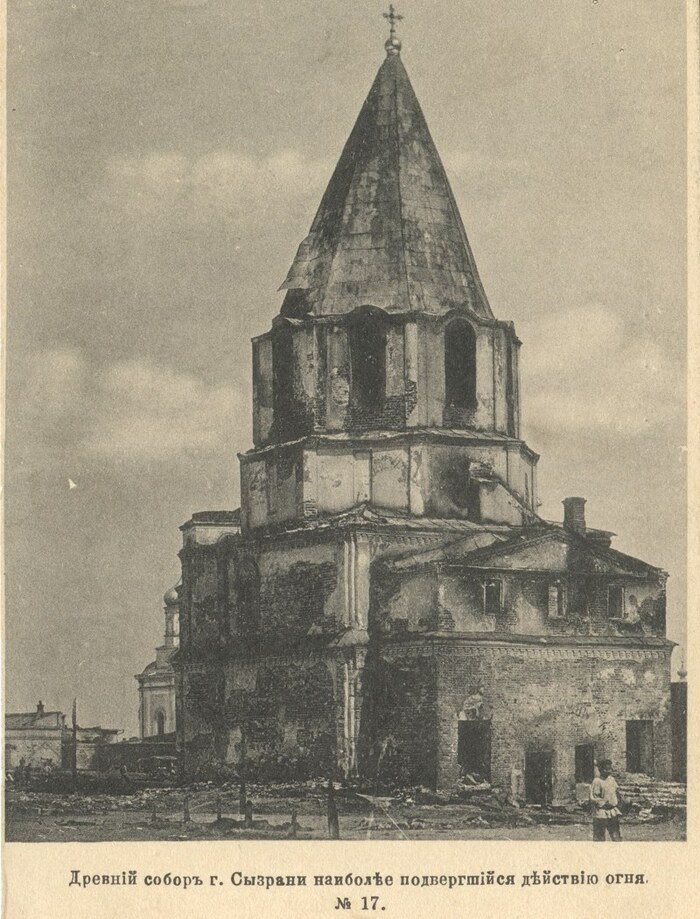

В 1906 году в Сызрани случился страшный пожар, уничтоживший большую часть города. Сгорело около 5 500 строений. До этого большинство зданий было деревянными, после стали активно возводить здания из кирпичей. Город был фактически отстроен заново. К 1916 году в Сызрани насчитывалось 15 крупных промышленных предприятий с доходами не менее 20 тысяч рублей, мелких — более ста. В 1783 году в Сызрани было 6580 жителей, в 1856 – 17800, в 1897 – 32000, в 1913 – 43600.

Другие города цикла:

Астрахань

Бузулук

Владимир

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Киев

Минск

Одесса

Орёл

Оренбург

Пенза

Пермь

Самара

Саратов

Симбирск

Смоленск

Ставрополь

Ставрополь на Волге (Тольятти)

Таганрог

Тамбов

Томск

Тула

Царицын (Волгоград)

Челябинск

Ярославль

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Дореволюционная Сызрань в фотографиях и воспоминаниях современников.