torbovaДореволюционные посты

torbovaДореволюционные посты

Продолжаю цикл рассказов о жизни дореволюционных городов. На очереди Оренбург.

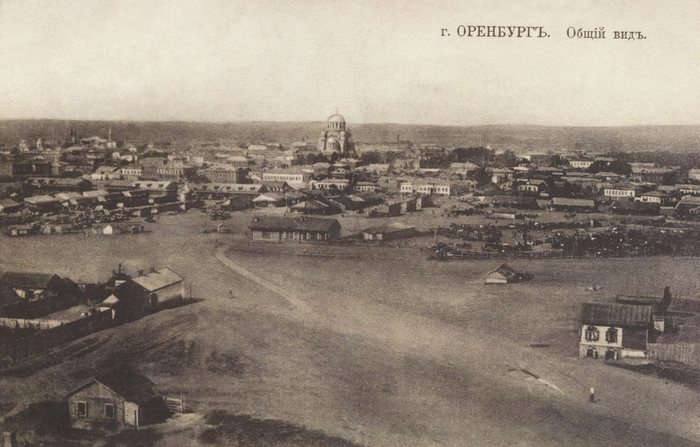

Считается, что Оренбург был основан в 1734 году. В мае 1734 года начальником Оренбургской экспедиции Иваном Кириловым составлена «Привилегия городу Оренбургу», предоставлявшая особые права и льготы будущему городу на границе киргиз-кайсацких земель. «Привилегия» была утверждена сенатским указом от 7 июля 1734 года. 31 августа 1735 года, у слияния рек Орь и Яик была заложена Оренбургская крепость. Но место было выбрано неудачно, и крепость после этого дважды переносили. На нынешнем месте город находится с 1743 года. В 1744 году Оренбург стал центром Оренбургской губернии. Многие мемуары отмечают, что город имел свой колорит, на который влияли местные казаки, казахи, башкиры. При этом казахов часто называли киргизами.

Сохранились мемуары Симона Эдуарда Рюппеля о пребывании в Оренбургской губернии в качестве военнопленного в 1812–1813 годах. «Дойдя до Самары мы уже были в Оренбургской губернии, одной из самых больших богатых губерний русской империи; но население здесь очень бедное и ничего не подучает от этого богатства. Большинство населения составляют казаки, башкиры, армяне и русские. Основные товары, которыми здесь торгуют — лошади, овцы, мед и воск. Овцы здесь так называемой курдючной породы и вместо шерсти у них длинный волос. Шкуры этих животных издают ужасный запах, к которому с трудом можно привыкнуть. Наш путь проходил по большим пустошам и иногда выходило так, что между двумя стоянками мы не могли найти лучшего убежища, чем конюшня для почтовых лошадей…

Пройдя еще некоторое время через лес, мы достигли благословенного Оренбурга, который лежал перед нами, окруженный заснеженными крепостными стенами, из-за которых выглядывали только зеленые купола церквей, в бледном солнечном свете он смотрелся очень живописно. Перед тем как впустить нас в город, к нам прибыли высокий казацкий чин и адъютант губернатора князя Волконского. Оба отлично говорили по-французски, и подошли почти ко всем саням, чтобы поговорить с сидящими в них. Мы настойчиво просили у них, чтобы они нас не селили, как до этого, только у бедняков. Они обещали сделать все возможное и сдержали свое слово.

На первом разводном мосту, перекинутом через приток Урала, мы вышли из саней и колонной, маршем двинулись через темные ворота в стене внутрь крепости. Впервые за долгое время мы снова видели военную оживленность: на нашем пути было много караульных будок, которые поддерживались оренбургскими линейными войсками в отличном состоянии и из-за отличного впечатления, производимого барьерами и караульными будками все это выглядело как участь какого-нибудь немецкого гарнизонного города.

Перед домом губернатора мы остановились в надежде, что он к нам выйдет, но из-за сильного мороза он только осмотрел нас из окна. Это был дружелюбный старичок, с длинной косой и припудренными волосами. Князь Волконский, который при Екатерине Великой сыграл значительную роль, одевался по моде еще тех времен и имел еще много странностей, носивших на себе, однако, печать добродушия. В этой выделившейся губернии, которая раньше называлась Уфимской, он обладал абсолютной властью, которой, впрочем, никогда не злоупотреблял».

Унтер-лейтенант вестфальского 2-го гусарского полка Симон Эдуард Рюппель попал в плен в августе 1812 году в сражении у Лубино (Валутиной горы) и в октябре того же года был приведен в Оренбургскую губернию, где находился до июля 1813 года. Он отмечал, что местные дворяне относились к нему хорошо, выражали сочувствие и приглашали погостить в свои имения. Сохранились и другие воспоминания военнопленных. Однако историки относятся к этим рассказам настороженно, так как рассказчики любили прихвастнуть о своём положении или наоборот сгущать краски ради сочувствия.

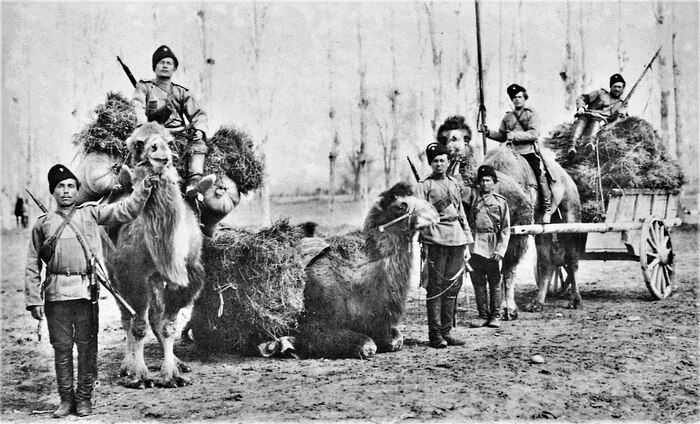

Оренбургские казаки с верблюдами, 2-я пол. XIX века

Возможно, наиболее обстоятельные воспоминания об Оренбургской губернии оставил служивший здесь 15 лет И.Ф. Бларамберг. Бларамберг был уроженцем Германии, но много лет жил и работал в России, а также занимался географическими исследованиями. В оренбург он прибыл в 1841 году. Из «Воспоминаний» Бларамберга: «Оренбург был тогда (и еще теперь является) настоящим военным городом; в нем располагались все власти, и так как большая часть жителей этого края состояла из казаков или башкир, несущих военную службу, то здесь было полным-полно офицеров всех чинов настоящий парад мундиров.

Линейная пехота, пешая и конная казачья артиллерия, оренбургские и уральские казаки, башкиры и киргизы - все они были представлены здесь. В Оренбурге находилось и много гвардейских офицеров из Петербурга, которые служили под началом военного губернатора генерал-адъютанта Перовского, собравшего возле себя блестящий круг образованных военных и гражданских чиновников, так что жизнь протекала тут очень интересно и отдаленность от столицы не ощущалась.

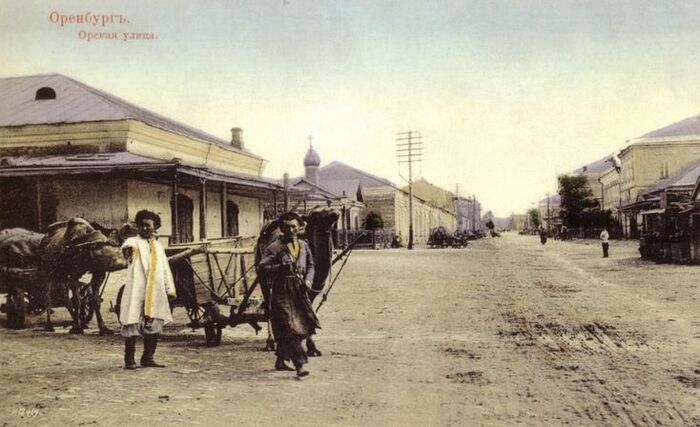

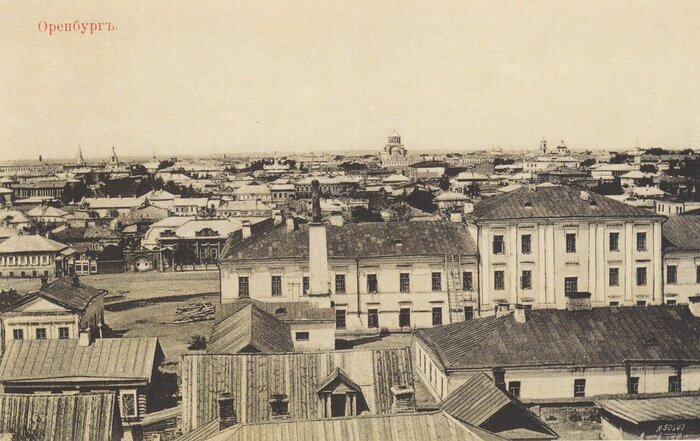

Сам город, большей частью деревянный и одноэтажный, насчитывал тогда с тремя предместьями 18 тыс. жителей (в 1871 г. уже около 33 тыс.). Городские стены служили местом общественного гулянья. Улицы, за исключением одной, были немощеные, но, так как почва состояла из твердого песка, в дождливую погоду грязи было мало. Тогда отсутствовали фиакры или извозчики, и каждый был вынужден держать собственный экипаж и лошадей.

Тем не менее жизнь была тогда там очень дешевой, хотя жители сетовали на то, что со времени Хивинской экспедиции 1839/40 г. подорожали все продукты и поднялись в цене дома. В первые годы моего пребывания в Оренбурге за воз сена платили от 1 рубля 40 копеек до 2 рублей ассигнациями (от 40 до 60 копеек серебром), за мешок овса весом 5 1/2 пудов - от 3 до 3'/2 рубля ассигнациями (75-100 копеек серебром), фунт говядины стоил 2 1/2-3 копейки серебром, баранины - 1-11/2 копейки серебром, пара рябчиков - 9-12 копеек серебром, фунт хлеба 3/4 копейки серебром, причем жители совсем не ели ржаного хлеба, а только хороший пшеничный хлеб, называемый здесь калачом. Горничная получала 2 рубля, повар - 4-5 рублей и кучер - 5-6 рублей серебром ежемесячно. За дом из шести-семи комнат, конюшни, амбара, прачечной, ванной, ледника и кладовой я платил в год 600 рублей ассигнациями, или 170 рублей серебром, а когда я позже переехал в больший дом с маленьким садом, я платил 720 рублей ассигнациями, или свыше 200 серебряных рублей ежегодно. Однако с тех пор, как и везде, стоимость продуктов питания, а также цены на жилье утроились и учетверились.

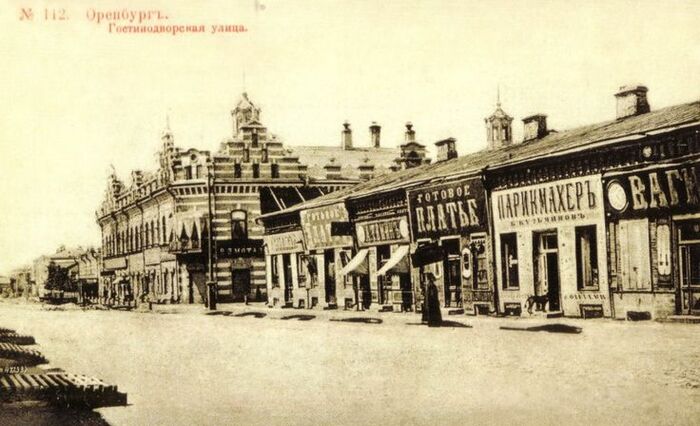

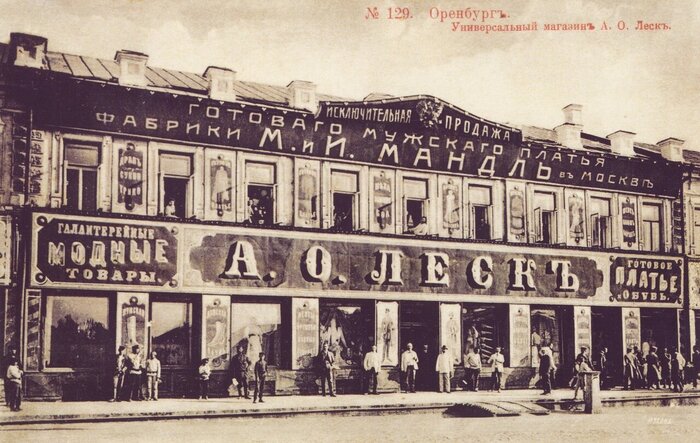

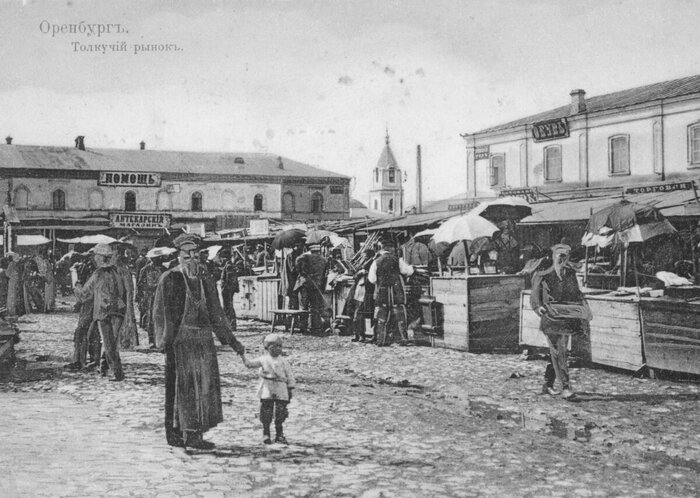

В центре города находится большой каменный рынок с многочисленными лавками как для здешних купцов и мелких лавочников, так и для бухарских и хивинских, которые ежегодно приводили большие караваны.

Обратите внимание: Дореволюционный Новый год в воспоминаниях современников.

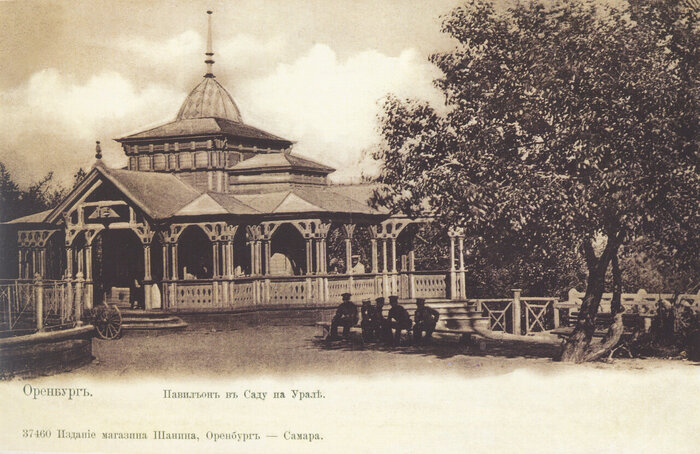

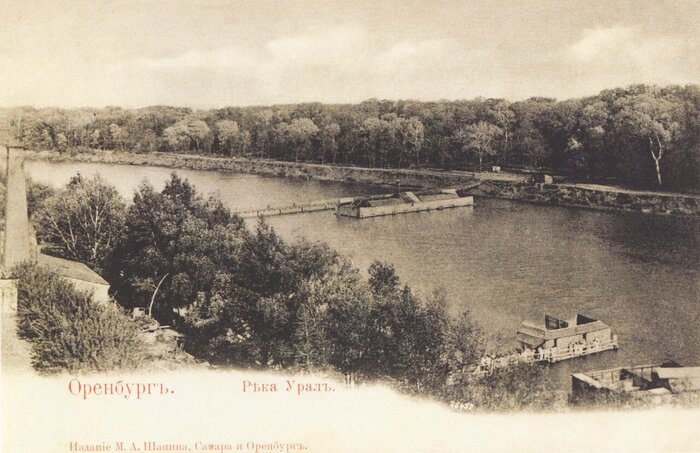

Сам город расположен на высоком, правом берегу Урала в степи; на левом, низменном берегу реки находится небольшой лесок, в котором растут береза, ива и ольха и который почти каждую весну затопляется разлившимся Уралом; летом он служит жителям местом гулянья и отдыха.

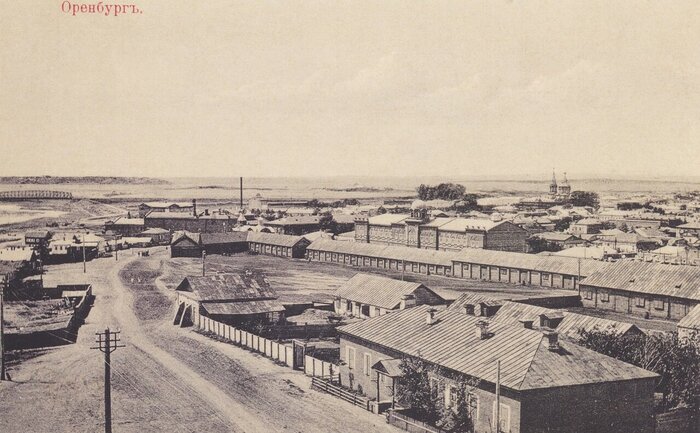

В полутора верстах к югу от города, на левом берегу Урала, находится большой меновой двор, огромный параллелограмм из камня, с двумя входами (на юг и север), внутри которого помещаются сотни маленьких каменных лавок. В просторном дворе стоит большая греческая церковь, а также дома для таможенников и надзирателей. Поскольку здесь ежегодно меняют у киргизов тысячи овец, в меновом дворе сооружено из дерева несколько низких вместительных загонов треугольной формы с открытым основанием и узким проходом в вершине, чтобы выпускать овец по одной и тем самым определять их число.

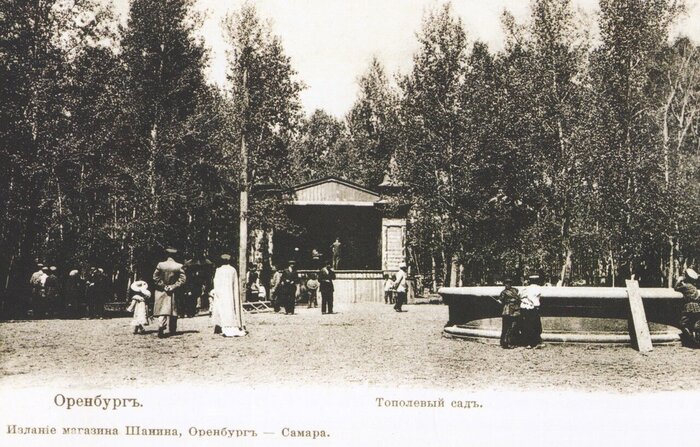

В западной части города, в степи, находится большой караван-сарай предназначенный для башкир, с роскошной мечетью и с высоким изящным минаретом, выложенным снаружи белыми изразцами, которые выглядят очень красиво. Недалеко от караван-сарая расположен большой госпиталь с пристройками, а также большой тенистый сад, принадлежащий военному губернатору; к нему из города ведет ивовая аллея, большинство деревьев на которой засохли от жары и песчаной почвы.

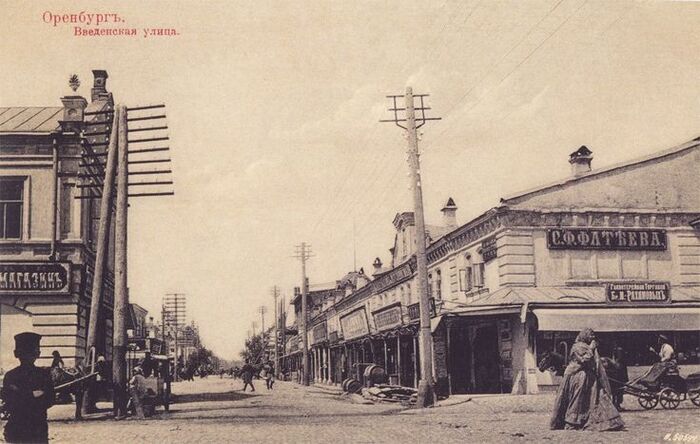

Е. И. Рагозин в книге «Путешествие по русским городам» подробно описывает и Оренбург. «Оренбург построен очень оригинально. Ядро города – бывшая крепость – примыкает к Уралу, и от него веером раскинулись в одну сторону две слободы, откинувшие от себя как бы центробежною силой поселок, который и называется оторванным. История образования города проявляется и в постройках.

Ядро города застроено почти все большими каменными домами, слободы же состоят сплошь из маленьких деревянных домов, местами построенных очень тесно. Население города достигает почти 60000 человек, а с казачьим форштадтом, стоящим к городу ближе, чем его четвертая часть, составит около 75000 человек. Но несмотря на размеры города и его заметный рост, вы чувствуете, что Оренбург как бы парализован. Безжизненность города и какая-то апатия жителей поражает вас с первого раза, и вы невольно начинаете искать причину этого. Видимо, город переживает страшный кризис и сам не знает, выживет ли он его. Энергия и предприимчивость оставили его, и он надеется на одно время – этого целителя всех недугов.

Действительно, над Оренбургом стряслись большие беды. Уничтожение округа заставило сразу покинуть Оренбург около 300 семейств, получавших хорошее содержание и принадлежавших к лучшей части общества. Закаспийская дорога угрожает перевести из Оренбурга весь транзит хлопка и других азиатских товаров, неурожаи в течение четырех лет уничтожили почти совершенно вывоз хлеба и, наконец, страшный пожар истребил 1.600 домов. Такие удары действительно переживать трудно, и если еще несколько лет продолжатся неурожаи и азиатская торговля действительно покинет Оренбург, то ему долго не подняться. Ко всем бедам присоединилась в этом году и чума на скот, вследствие чего запрещена была отправка кож, что окончательно остановило здесь все дела…

Главная причина, способствующая большим пожарам в этих городах – это, бесспорно, ветер, бушующий здесь с особенною силой по неделям и месяцам, и уносящий вихрем все, что встречается ему на пути по его силам. Для борьбы с такими сильными ветрами и должны бы быть заготовлены соответствующие средства, но, к сожалению, средства эти везде очень слабы – нет ни достаточно воды, ни достаточно труб. Кроме того, улицы большею частью не замощены и в сырое время делаются вовсе непроходимы, в особенности на спусках к рекам. Затем, как довершение картины, одна из главных причин разорения городов – дурные распоряжения на пожарах…

В Симбирске и Оренбурге существуют, например, водопроводы, но в пожарах этого года водопроводы отсутствовали. В обоих городах, и в Симбирске, и в Оренбурге, водопроводы дают мало воды, построены без расчета, и виновного в этом не отыщешь: говорят о процессах со строителями, но боятся их начинать, не зная, выиграют ли…

В Оренбургской губернии еще много свободного пространства. На 17300000 десятинах она имеет жителей 1150000 человек, то есть на одного человека приходится 15 десятин, а если исключить население городов, то более 17 десятин земли, и какой богатой земли! Но несмотря на этот источник богатства, город Оренбург захирел, дворянский клуб, прежде процветавший, несмотря на переименование в общественный, едва тянет свою жизнь, коммерческий кое-как перебивается со дня на день при самых скромных размерах. Даже маленький театр -- единственное осмысленное развлечение на этой окраине -- почти не посещается, несмотря на порядочные труппу и оркестр. В губернии нет ни новых судов, ни земства.

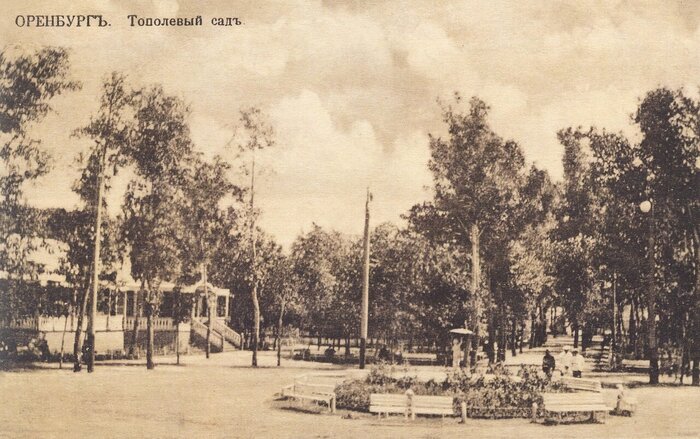

В Оренбурге жить скучно. Безжизненность царит всюду, и в людях, и в природе, и на путешественника производит тяжелое впечатление. Полное отсутствие в городе зелени придает ему какой-то серый однообразный тон, только стоящий в стороне сад, окружающий караван-сарай, немного веселит взор, но он причислен к губернаторскому дому и публикой теперь не посещается. Рассказывают, что устройство этого сада стоило огромного труда Башкирскому войску, перевозившему, независимо от деревьев, и самую землю для образования грунта. Гостиница в Оренбурге носит тоже азиатский характер. Хлопанье дверей наподобие выстрелов из пушек, топанье ногами прислуги и крик у буфета от раннего утра до поздней ночи дают мало покоя проезжим.

Пред отъездом из Оренбурга я, разумеется, посетил театр, первый театр во все время моего путешествия. Шла комедия Островского "Без вины виноватые", и, откровенно говоря, я просмотрел ее с большим удовольствием. Не касаясь самой комедии, поражающей своею правдой, отсутствием шаржа и прекрасным языком, исполнение комедии тоже было далеко не заурядное. Оркестр состоял из двенадцати человек, из которых десять были русские, равно как и капельмейстер, что меня очень удивило.

В прежнее время театральные оркестры состояли сплошь из отставных музыкантов, потерявших зрение и слух, из немцев и евреев. Теперь же я встретил оркестр, состоящий почти весь из русских и вдобавок совершенно молодых людей, обучавшихся частью у частных учителей, частью в музыкальных отделениях. Это результаты деятельности наших консерваторий, воспитывающих больших артистов для столиц и малых для провинции. И нужно отдать справедливость, что маленький оркестр этот играл верно и толково».

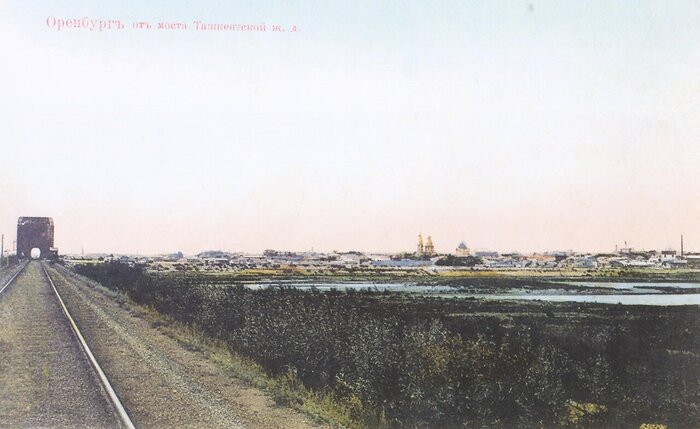

Оренбург от моста Ташкентской железной дороги

Рагозин мог сгущать краски. Оренбург был крупным торговым центром, через который шёл товарообмен с Азией. Промышленность (главным образом, мукомольная, салотопленая, кожевенная и маслобойная) стала бурно развиваться с появлением в 1877 году железной дороги Самара — Оренбург. С 1880 года начат вывоз парного и замороженного мяса, сибирского топлёного масла, сала, кож, шерсти, козьего пуха в Москву и Петербург. В 1881 году в Оренбурге начал работу первый в России завод по производству сгущённого молока.

Казанский кафедральный собор, конец XIX века

В 1894 году было завершено строительство Казанского кафедрального собора, который был одним из главных символов города. В 1905 году было закончено строительство Ташкентской железной дороги, и Оренбург стал крупным транспортным узлом.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Дореволюционный Оренбург в фотографиях и мемуарах.