Здравствуйте читатели! В предыдущих постах я вам уже рассказал про три Великих Чуда Света - про Колосса Родосского, Александрий маяк и Мавзолей в Галикарнасе. В сегодняшнем посте мы погрузимся еще глубже и дальше в историю античного мира - во времена строительства четвертого Легендарного Чуда Света - Храма Артемиды Эфесской. И начну свой рассказ непосредственно про Артемиду.

Про Артемиду. Богиню охоты и плодородия

Поклонение Артемиде имеет настолько глубокие корни, что теряется в догреческих верованиях. Многие исследователи видят ее прообраз в великой «Владычице зверей» минойской и микенской цивилизаций, чьи изображения с животными в руках находят на печатях и фресках II тысячелетия до нашей эры. Эта архаическая богиня-хозяйка дикой природы была ассимилирована пришедшими греками и вошла в их мифологию как дочь бога Зевса и богини Лето, и сестра-близнец Аполлона. Уже в гомеровском эпосе, одном из древнейших памятников греческой литературы, она предстает вполне сложившимся и могущественным божеством. Таким образом, культ Артемиды в тех или иных формах существовал на землях Греции с бронзового века, но его классический олимпийский канон сформировался к VIII-VII векам до н.э.

Для древнего грека Артемида была воплощением фундаментальной и неукротимой силы дикой природы. Она была богиней-охотницей, вечно юной девой, которая с луком и стрелами в сопровождении нимф и своры собак носилась по лесам и горам. Ее гнев был стремителен и смертоносен. Классический пример - миф об Актеоне, юноше, который случайно увидел ее обнаженной во время купания. За эту невольную провинность Артемида, по словам поэта Каллимаха в гимне «Купание Паллады», превратила его в оленя, и его же собственные псы разорвали его. Этот миф иллюстрировал одну из ключевых идей: Артемида охраняла неприкосновенность и чистоту дикой природы, а также свою собственную девственность, которая была символом ее независимости и самодостаточности.

Но ее роль в жизни греков была далеко неоднозначной. Будучи безжалостной охотницей, она одновременно была «госпожой зверей» и защитницей всего живого, особенно молодняка. Она так же могла наслать болезнь и внезапную смерть, но также и отвращала зло. Как сестра Аполлона-целителя, она почиталась как защитница от болезней. Более того, Артемида стала одной из главных покровительниц женщин и деторождения. Ее вызывали в качестве «помощницы в родах». Этот объясняется ее собственной мифологической биографией: говорят, что она, будучи новорожденной, помогла своей матери Лето родить своего брата-близнеца Аполлона. Таким образом, она, сама не познавшая материнства, стала повитухой и защитницей рожениц. Женщины взывали к ней во время схваток, и успешные роды рассматривались как дар богини.

Культ Артемиды был невероятно широко распространен. Для греков Артемида была необходима как олицетворение порядка в диком мире природы, как защитница в ключевые моменты жизни и смерти, и как суровая, но справедливая сила, напоминавшая о хрупкости человеческого существования перед лицом вечной и могущественной природы.

Строительство храма

Решение о строительстве легендарного храма, посвященного Артемиде, возникло в середине VI века до нашей эры, в древнем городе Эфес. В те времена Эфес находился под сильным влиянием Лидийского царства. Именно лидийский царь Крез, чье имя стало синонимом несметных богатств, выступил главным покровителем и спонсором этого амбициозного проекта. Историк Геродот прямо указывает на щедрость Креза, сообщая, что тот пожертвовал значительные средства на строительство храмов в греческих святилищах, и Эфес был в их числе.

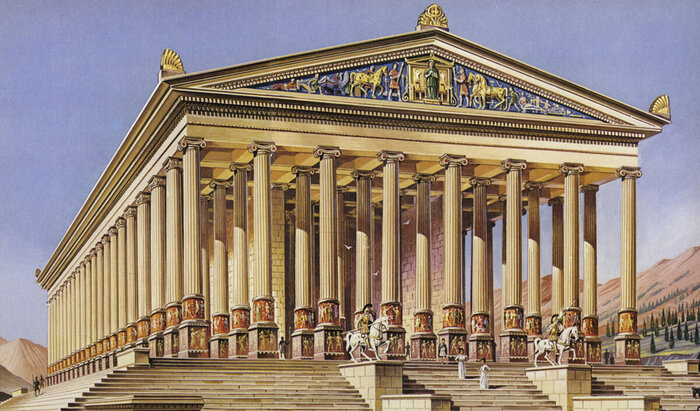

Строительство началось примерно в 550 году до н.э., и руководство этим беспрецедентным по сложности предприятием было поручено знаменитому критскому архитектору Херсифрону из Кносса. Именно ему и его сыну Метагену пришлось столкнуться с колоссальными инженерными вызовами. Главной проблемой была болотистая, неустойчивая почва, совершенно не подходившая для возведения такого массивного сооружения. Гениальность Херсифрона проявилась в том, что он не стал бороться с природой, а решил использовать ее себе во благо. Он рассудил, что мягкий, пропитанный водой грунт будет работать как амортизатор во время частых в том регионе землетрясений. Чтобы тяжелый мраморный храм не погружался в трясину, был вырыт гигантский котлован, который, по свидетельству античных авторов, заполнили смесью древесного угля и овечьей шерсти - этот материал должен был служить упругим и устойчивым фундаментом, распределяющим нагрузку.

Транспортировка и установка огромных мраморных блоков и колонн также представляла собой невероятную трудность. Римский архитектор Витрувий, опиравшийся на более ранние источники, описывал, как Херсифрон для перевозки многометровых колонн придумал вставлять в их торцы мощные деревянные оси, превращая их в подобие гигантских катушек, которые катили сотни рабочих по специально проложенной дороге. Когда же дело дошло до укладки на место архитрава - массивной каменной балки, перекрывавшей пространство между колоннами, Метаген, сменивший отца, применил другую хитроумную технологию. Он приказал подвесить каменные блоки на деревянных лесах и постепенно засыпать их мешками с песком. Песок медленно высыпался, и архитрав так же медленно и плавно опускался на свое предназначенное место.

Строительство продолжалось долгие два века. К сожалению при жизни ни Херсифрону, ни Метагену было не суждено увидеть завершение строительства своего детища. Строительство завершили греческие архитекторы Деметрий и Пионий в 380 году до н.э.

Архитектура и назначение храма

Храм Артемиды был самым известным и одним из самых больших храмов античного мира. Самым главным местом этого храма являлось его центральное помещение - целла, где хранилась древняя статуя богини, которая была окружена «лесом» многочисленных колонн.

Эти колонны, числом 127, согласно свидетельству Плиния Старшего, стояли в девять рядов по длине и в четыре по ширине храма, создавая ощущение бесконечной, величественной колоннады. Высота каждой колонны достигала 18 метров, и они несли на себе массивную мраморную крышу и архитрав.Но уникальность храма заключалась не только в его масштабах. Многие из этих колонн были настоящими произведениями искусства. Тридцать шесть из них, как уточняет тот же Плиний, в своей нижней части были украшены рельефами высотой в человеческий рост, на которых, вероятно, были изображены сцены из греческих мифов.

Но еще более удивительной была главная святыня храма - статуя Артемиды Эфесской. Эта статуя разительно отличалась от классического греческого образа стройной охотницы. Эфесская Артемида была архаичной богиней-матерью, владычицей зверей и покровительницей плодородия. Ее деревянная статуя, возможно, обшитая золотом и слоновой костью, имела странный для непосвященных вид: ее тело от шеи до ног было покрыто множеством округлых..... выпуклостей. Древние авторы, начиная с минувших римских времен, интерпретировали их как «многочисленные сосцы», символизирующие питающую силу природы. Хотя современные исследователи предполагают, что это могли быть украшения в виде янтарных подвесок или даже бычьи яички как символы жертвоприношения, именно этот образ «многогрудой» богини закрепился в истории. Нижняя часть ее тела была сужающейся, а на голове красовалась высокая корона в виде городских стен, а ее руки были простерты вперед в жесте одновременно благословения и принятия даров.

Храм был не просто религиозным центром - он был сердцем общественной и экономической жизни Эфеса. Под его сводами, в тени гигантских колонн, не только совершались жертвоприношения и религиозные церемонии, но и велись деловые переговоры, хранились казна и ценности города и частных лиц, заключались контракты. Он функционировал как один из первых в мире банков, пользуясь правом неприкосновенности и доверием всего эллинского мира.

Гибель храма

Гибель храма было многоступенчатым действием растянутым на многие века. Все началось в 356 году до нашей эры. Согласно преданию некий Герострат, движимый болезненной и тщеславной жаждой бессмертной славы, поджёг храм Артемиды. Огонь, пожиравший смолистые балки кедрового дерева и раскалявший мрамор, уничтожил храм практически полностью. Говорили, что это кощунство случилось в ту самую ночь, когда в Македонии родился Александр Великий, и позже сами эфесяне объясняли это совпадение так: богиня была так занята рождением будущего царя, что отвлеклась и не уберегла свой дом. Жители Эфеса, потрясенные святотатством, не только казнили Герострата, но и попытались предать его имя забвению, официально запретив его упоминать под страхом смертной казни. Но не смотря на запрет имя Герострата дожило до наших дней и является символом бессмысленного разрушения.

Храм был разрушен, но он был слишком важен для эллинистического мира, чтобы исчезнуть навсегда. Началось его возрождение, которое, по легенде, финансировал сам Александр Македонский, предложивший покрыть все расходы при условии, что в храме будет увековечено его имя. Однако эфесяне, проявив дипломатическую изворотливость, вежливо отклонили предложение, но оставив за собой право использовать его дары. Новый храм, отстроенный архитектором Хейрократом, был еще грандиознее прежнего.

Второй сокрушительный удар нанесла новая эпоха - эпоха великого переселения народов. В 263 году нашей эры, в разгар кризиса Римской империи, на богатые малоазийские берега напало германское племя готов. Они ворвались в святилище, разграбили его, унеся золото, серебро и драгоценные приношения многих поколений, и, вероятно, значительно повредили само здание. Храм выжил, но это было уже начало его долгого угасания.

Окончательную же гибель храму Артемиды принесло не варварское нашествие, а новая религия - христианство. К IV веку нашей эры, когда император Феодосий I объявил язычество вне закона, великий храм стал восприниматься не как памятник культуры, а как оплот ненавистного идолопоклонства. Храм был закрыт, богослужения запрещены, а его камни стали методично разбирать на строительные материалы для новых христианских церквей, мостов и крепостных стен. Со временем и от крыши храма ничего не осталось, что открыло сердцевину здания для разрушительного действия дождей и ветров.

Последний, заключительный акт разрушения совершила природа. Река Каистр (ныне Малый Мендерес), веками несшая ил, и заболачивавшая местность, медленно, но верно поглощала руины. Остатки колонн, статуй и стен постепенно уходили в топь, скрываясь под слоями грязи и ила, пока от величайшего чуда не осталось лишь пустынное место. Сегодня на месте храма стоит одна единственная колонна, собранная в XX веке из обломков, найденных на болотистой почве.

На этом заканчивается мой рассказа о четвертом Чуде Света - надеюсь он вам показался интересным. В следующий раз я расскажу про третье Чудо - про Статую Зевса в Олимпии.

P.S1 Уважаемые читатели! Позвольте Вас немного отвлечь от исторической тематики. Я по образованию инженер-проектировщик и мне бы хотелось запустить серию постов, посвященных моей профессии, но не знаю насколько был бы интересен Вам этот контент. Свой пилотный выпуск хотел бы начать с основ проектирования - начиная с теплотехнического расчета зданий. С этого расчета обычно и начинались все мои проекты, так как «сбор тепловых нагрузок» первостепенная задача в начале проектирования. И заранее спасибо Вам за вашу поддержку!

P.S 2 Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Четвертое античное Чудо Света - Храм Артемиды Эфесской «Многогрудой». Как христианство погубило Легендарное Чудо Света.