Продолжу цикл постов об интересных деталях быта в литературе и о том, какими эти произведения видели современники их авторов. На очереди «Выстрел» из «Повестей Белкина» А. С. Пушкина. Эта повесть была опубликована в 1831 году. Комментарии отделены курсивом. Начнём с эпиграфа.

Стрелялись мы.

Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел).

Вечер на бивуаке.

В качестве него автор использовал произведение Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке». Это небольшой рассказ, опубликованный в 1823 году. Бивуак - походное расположение войск на отдых или ночлег под открытым небом, вне населённых пунктов. По сюжету офицеры в разгар войны с Наполеоном коротают вечер, рассказывая истории из своей жизни. Самой интересной оказалась история бравого подполковника Мечина. В ней он описывал, что в юности был влюблён в некую княжну Софию S, которая сначала отвечала ему взаимностью. Он уже хотел сделать ей предложение, но не успел. На балу он повздорил с неким повесой, который дурно отзывался о Софье. Мечин вызвал соперника на дуэль, на которой был тяжело ранен и едва не умер. А когда поправился, оказалось, что Софья собралась замуж за его соперника. У героя осталось право на выстрел, но он не успел его реализовать. Старший мудрый товарищ добился того, что парня отправили далеко с депешей к Кутузову. Позже Мечин случайно столкнулся с Софьей. Выяснилось, что жених оказался негодяем. Он был банкротом и рассчитывал на богатое приданое, но оказалось, что родители Софьи сами разорены и рассчитывали на богатство жениха. В итоге муж замучил жену и довёл до чахотки. В итоге опозоренная женщина умерла на руках у главного героя. Бестужев-Марлинский был модным автором в то время, поэтому ссылка на такое произведение настраивало на соответствующий лад.

Перейдём к тексту Пушкина.

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Местечко – населённый пункт, где жили евреи. С 1791 году в России существовала черта оседлости для евреев. Вне этих мест евреи не могли постоянно жить или работать. Речь шла в основном о южных и западных регионах. В черту оседлости входили частично территория современных Украины, Беларуси, Литвы, Царства Польского, Бессарабии, области войска Донского. В 18 – начале 19 века состоятельные и высокопоставленные лица часто держали «открытые столы», то есть к ним на обед свободно могли прийти их небогатые знакомые и подчинённые. Молодые офицеры часто обедали у старших офицеров. Это помогало экономить деньги, да и своей прислуги для приготовления обеда у молодёжи часто не было. Открытые дома – дома, где регулярно принимали гостей.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя.

Раньше отношение к возрасту было другим. Молодость считалась достоинством для потенциальных невест. Юноши наоборот часто старались накинуть себе лет. В целом возраст добавлял людям солидности и уважения. Имя главного героя – Сильвио – Пушкин предположительно взял из романа Жюля Жанена «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина» - модного в то время романа утрированно романтического содержания.

Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать.

Ходить пешком было часто признаком бедности. Держать открытый стол наоборот было дорогим удовольствием. Шампанское стоило весьма недёшево, и лить его рекой мог только состоятельный человек.

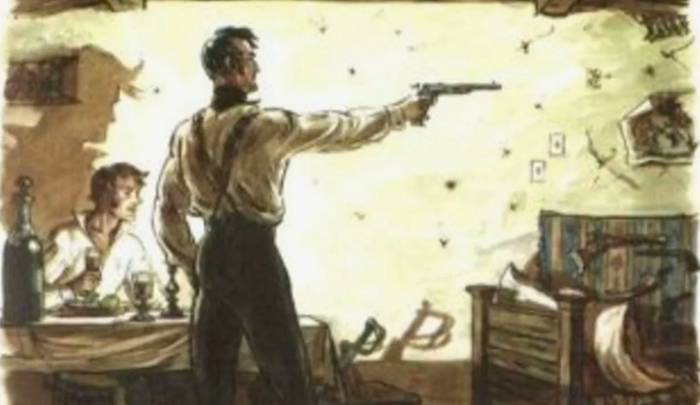

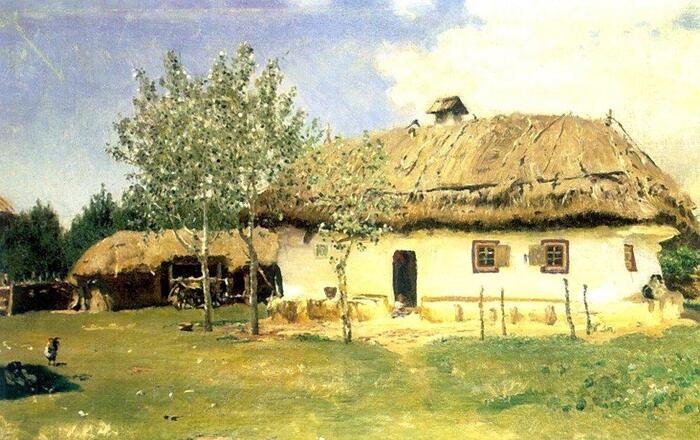

У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил.

В 18 веке книголюбов было не так уж много, тем более любителей романов. Однако уже в 19 веке в дворянской среде читать было уже действительно модно, а разжиться хорошей книгой в глубинке было проблематично. Люди часто делились книгами. При этом литературные вкусы были даже иногда важным штрихом к портретам героев книг. Мазанка – дом из глины, сырцового кирпича или дерева, обмазанный глиной. Такие дома особенно характерны для территории Украины, где, вероятно, и случилась история.

И. Е. Репин. «Украинская хата». 1880

Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

В то время дуэли были даже в моде, особенно среди офицеров. Так они могли показать свою удаль, и при этом часто поединки заканчивались ничем, соперники мирились или стреляли в воздух. Однако убийства тоже случались. Для офицера, застрелившего соперника, обычно это заканчивалось отправкой в дальние гарнизоны, в зону боевых действий и/или разжалованием в солдаты (но они, как правило, быстро дослуживались до офицерского звания). Люди предполагали, что с Сильвио приключилась похожая история.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась.

В тексте не сказано, во что играли герои. Но, скорее всего, в штосс (он же фараон). Играли обычно вдвоём, и у каждого была своя колода карт. Один был банкомётом, второй – понтёром. Понтёр из своей колоды выбирал карту, откладывал её лицом вниз и делал на неё ставку – куш. Ставку можно было положить на саму карту или написать мелом на сукне карточного стола. Масть карты была не важна, только номинал. Банкомёт брал свою колоду, клал перед собой карты лицом вверх и поочерёдно раскладывает карты на две кучки, сначала направо, затем налево. Правая стопка карт у правой руки банкомета считается стороной банкомета, а левая стороной игрока. Если загаданная карта оказалась справа – выиграл банкомёт, если слева – понтёр.

Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать.

Загибая углы (от одного до всех четырёх), понтёр повышал ставку.

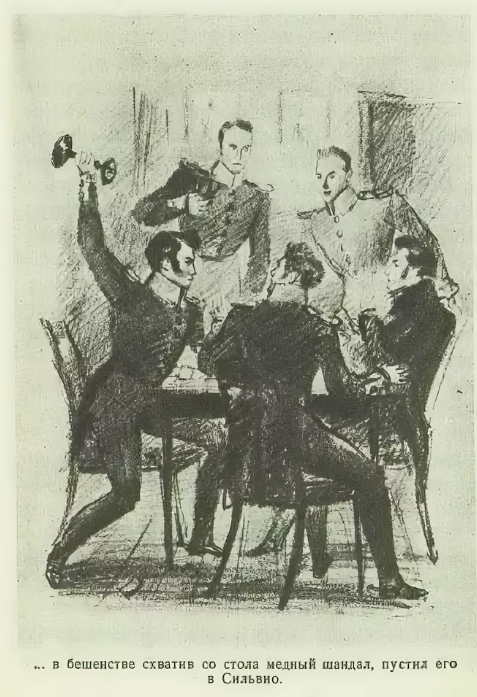

Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Шандал – большой подсвечник на несколько свечей. Традиционно шулеров били подсвечником. Поэтому запустить подсвечником в человека за карточным столом – это ещё и назвать его шулером – вдвойне оскорбительно и однозначно повод для дуэли.

Обратите внимание: Интересные Факты об танках и истории.

«Милостиливый государь» во времена Пушкина было неоднозначным обращением. Ранее это было нейтрально вежливым обращением среди дворян, затем к нему прибавился привкус казёнщины. К друзьям так обращаться было не принято, это было демонстрацией недовольства и/или попыткой дистанцироваться. Как в СССР назвать человека не товарищем, а гражданином.Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение все возможных пороков. Однако ж мало-помалу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться.

Уклониться от дуэли действительно считалось большим позором, поэтому люди были вынуждены устраивать поединок, даже если не хотели. Но в таких случаях часто дуэль заканчивалась бескровно.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился.

Ранее почту вывозили и привозили по конкретным дням недели. Информацию о том, когда можно что-либо отправить или получить, печатали в специальных адрес-календарях. При этом почта делилась на лёгкую (письма, бумаги) и тяжёлую (посылки). Письма обычно вывозились чаще и приходили быстрее. Письма между Москвой и Петербургом шли быстро, их вывозили почти каждый день, а в глубинке почтовые дни были пару раз в неделю.

Далее Сильвио получил письмо, дал прощальный обед и перед отъездом, наконец, объяснился с автором, рассказав свою историю.

— Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р ***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р ***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив. Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались? — спросил я. — Обстоятельства, верно, вас разлучили?»— Я с ним дрался, — отвечал Сильвио, — и вот памятник нашего поединка. Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police ) (прим. полицейская шапка); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.— Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым.

Алексей Петрович Бурцов (1784 1813) – гусар, которому посвящены несколько стихотворений его однополчанина Дениса Давыдова. Благодаря стихам имя этого офицера стало нарицательным. Бурцов был участвовал в войне 1812 гогда, а погиб в Германии в 1813 году. По иронии судьбы не в бою, а из-за неудачного пари с другими офицерами, что перемахнёт на коне забор. Не перемахнул. Известно, что с 1803 по 1807 год он служил в Белорусском гусарском полку, в 1807 году он был переведён в Саратов, а в 1810 году вернулся на старое место службы. Практически всё мирное время полк пребывал в Киевской губернии, где, возможно, и приключилась эта история.

Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать...». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Исследователи считают, что похожий эпизод имел место в жизни Пушкина в 1822 году. П. И. Бартенёв со ссылкой на слова очевидцев утверждал, что в Кишинёве Пушкин повздорил с прапорщиком генерального штаба А. Зубовым, которого заподозрил в шулерстве. На место дуэли Пушкин пришёл с фуражкой, полной черешни. Пока Зубов целился, Пушкин ел ягоды и плевал в сторону соперника косточками. Зубов выстрелил, но не попал, а Пушкин не стал стрелять.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.— Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта известная особа. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

Далее, как, вероятно помните, рассказчик узнал судьбу Сильвио. Несколько лет спустя он жил в деревне Н***го уезда и узнал, что в соседнее богатое имение вернулась его хозяйка – красавица-графиня.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресение по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

В то время соседи практически всегда были между собой общались. Даже если они ранее не были знакомы, было совершенно нормально прийти к соседу и познакомиться. Приглашение не требовалось.

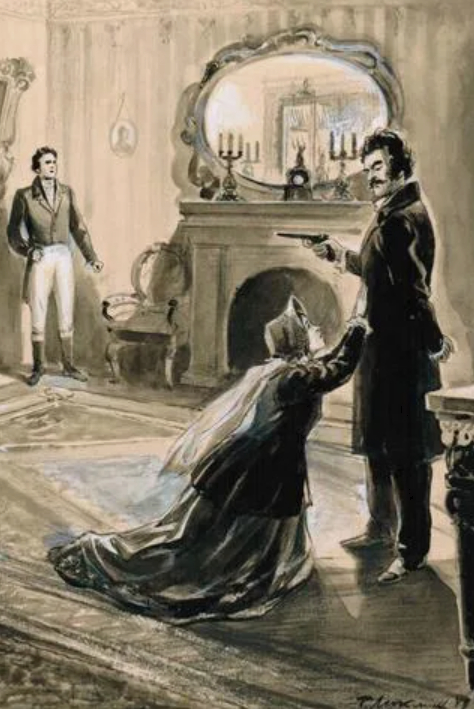

Для тех, кто всё-таки забыл финал: в кабинете рассказчик увидел картину, пробитую двумя выстрелами, один поверх другого, и похвалил стрелка. Им оказался Сильвио. После медового месяца Сильвио заявился к графу в это имение и снова вызвал на дуэль. Граф промазал, а графиня уговорила хорошего стрелка не убивать его.

Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

Битва под Скулянами между борцами за независимость Греции и турками произошла в 1821 году.

Другие посты о быте в литературе:

Интересные детали в повести "Барышня-крестьянка"

Интересные детали в "Невском проспекте" Гоголя

Забытый быт. Интересные детали в "Шинели" Н. В. Гоголя

Немного о приятных дамах ("Мёртвые души")

Интересные детали в «Мёртвых душах» (в гостях у Ноздрева)

Интересные детали в «Мёртвых душах» (в гостях у Коробочки)

Интересные детали в романе "Анна Каренина" (Долли в гостях у Анны Карениной и Вронского)

Интересные штрихи на примере романа "Анна Каренина"

"Опасный сосед". Интересные детали пикантного произведения

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Интересные детали в "Выстреле" А. С. Пушкина.