В сорок втором году Балтийское море превратилось в настоящий ад для наших подводников. Немцы к тому времени сделали из привычных морских путей сплошную зону смерти — минные поля, сети, гидрофоны, патрули. Советские субмарины оказались в западне, из которой живыми выбирались единицы.

Как море стало крепостью

Когда осенью сорок первого наши корабли прорывались из Таллина, немцы сразу поняли — надо навсегда перекрыть русским выход в открытую воду. И взялись за это дело со своей обычной дотошностью.

В начале сорок второго они поставили три тысячи мин. К концу года — уже одиннадцать тысяч. Только представьте — одиннадцать тысяч подводных убийц! Каждая такая штука при малейшем касании разносила корабль в клочья.

Но этого им показалось мало. Выстроили еще два серьезных противолодочных рубежа — Гогландский (немцы называли его «Зееигель», то есть «морской еж») и Нарген-Порккалаудский («Насхорн» — «носорог»). Сами названия намекали на то, что эти штуки должны были протыкать наши лодки.

Из чего состоял барьер

Многие представляют противолодочный барьер как обычное минное поле. Но на деле это была сложнейшая система, где все продумано до мелочей. Стальные сети натягивали между донными якорями — получались настоящие подводные ловушки. Попадет лодка в такую сеть — ни всплыть, ни нырнуть глубже не получится. Сидит как муха в паутине.

К этим сетям добавляли гидроакустику — прадедушку современных сонаров. Эти приборы слышали любой шорох под водой и сразу выдавали точные координаты. Дальше подтягивались патрульные катера и начинали бомбить глубинками.

Немецкое командование хотело наглухо перекрыть весь Финский залив, чтобы наш Краснознаменный Балтийский флот либо вообще не высовывался из баз, либо нес большие потери на минах.

Во что обходились попытки прорыва

Советские подводники в сорок втором пытались пробиться через эти заслоны снова и снова. Каждый поход в море был как игра в рулетку — повезет или нет. До начала летней навигации потеряли множество подлодок, включая большие и средние. А ведь в каждой такой лодке — десятки человек, у каждого дома жена, дети, родители.

За весь сорок второй год погибло 12 наших субмарин. И тут нужно понимать — это из тех немногих, кому вообще удалось выйти в море. Остальные подлодки к тому времени просто были заперты в портах.

Командиры прекрасно знали, на что идут. В воспоминаниях подводников тех лет постоянно встречаются рассказы о том, как перед походом прощались с семьями, не зная, увидятся ли еще. Многие заранее писали прощальные письма родным. Впрочем, во время войны это встречается сплошь и рядом.

Как действовала ловушка

Подводные лодки при выходе из баз тут же натыкались на первые мины. Каждый метр может оказаться последним.

После преодоления минных полей ждала уже вторая заградительная линия - подводные сети. Лодка цепляется за стальные тросы, начинает заваливаться набок. Машины на полном ходу пытались вырваться, но делали только хуже.

А тут ещё и немецкие гидрофоны засекли местоположение. Минут через пять сверху появляются немецкие патрульные корабли. Начинают сыпать глубинными бомбами.

Обратите внимание: Советский средний премиум танк 8 уровня "Объект 274а" - коротко о самом главном!.

Взрывы, корпус трещит, трубы лопаются, свет гаснет. Но команда все равно борется до конца.Некоторым все-таки удавалось выбраться. Но это была только половина дела — назад ведь тоже нужно возвращаться, через те же самые препятствия.

Технические проблемы

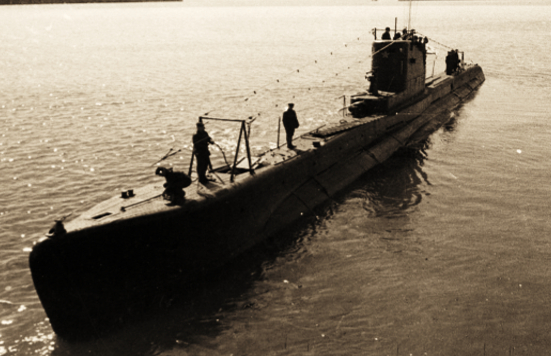

Наши лодки тех лет просто не предназначались для прорыва такой мощной обороны. Большинство — типа «Щ» («щуки») и «С» (средние) — строились для войны в открытом море, а не для преодоления минно-сетевых заграждений.

Наши субмарины ныряли в среднем на 75-90 метров. А немцы ставили сети и мины на всех уровнях — от поверхности до самого дна. Спрятаться было негде.

Плюс наши лодки работали довольно шумно. Дизеля, вентиляция, винты — все это создавало звуки, которые немецкие приборы легко улавливали.

Заключенные в портах

Те подлодки, которые не участвовали в прорывах, оказались практически под арестом на своих базах. Кронштадт, Ленинград — порты превратились в огромные стоянки для никому не нужных субмарин. Лодки месяцами торчали у пирсов, а экипажи отправляли на берег — кто на батареи, кто на заводы.

Для подводников это была настоящая мука. Готовились воевать на море, а приходилось окопы рыть или снаряды делать. Многие офицеры просились на перевод — на Север или Черное море, где еще можно было воевать в своей стихии.

За первый год войны балтийские подводники потеряли 27 лодок. Из них шесть взорвали сами при отступлении, а две потопила вражеская авиация прямо в Кронштадте и Ленинграде.

Не сдавались

Но наши не опускали руки. В сорок втором все равно пытались организованно прорваться через немецкие заслоны. Командование понимало — надо любой ценой нарушить снабжение противника, который везет грузы в Финляндию и Прибалтику.

Лодки сводили в группы, изучали по разведданным, где стоят мины, выбирали подходящую погоду. Прорывались обычно темными штормовыми ночами, когда ничего не видно.

Иногда получалось. Лодки проходили в открытое море и топили немецкие караваны. Но за каждую такую победу платили дорого — домой возвращались далеко не все.

Нервы на пределе

Тяжелее всего приходилось молодежи, которая попала на войну в сорок втором. Они видели, как опытные экипажи уходят в поход и больше не возвращаются. Слышали где-то в море взрывы глубинных бомб. Смотрели, как спасательные корабли привозят обломки погибших лодок.

Страх — нормальная человеческая реакция, и подводники тоже люди. В документах встречаются случаи, когда кто-то отказывался идти на верную смерть. В военное время это считалось трусостью и наказывалось жестко.

Но чаще бывало наоборот — экипажи сами просились на самые опасные задания, понимая, что это нужно для победы.

Конец попыток прорыва

К концу сорок второго стало понятно — массовые прорывы через немецкие заграждения не работают. Теряем больше, чем добиваемся. Командование Балтфлота решило переключиться на другие задачи — помогать сухопутным войскам, защищать Ленинград, готовиться к будущим наступлениям.

Подводники фактически перешли к обороне. Лодки использовали для разведки, ставили мины у вражеских берегов, изредка атаковали одиночные цели. Время активных прорывов закончилось.

Только в сорок четвертом, когда немецкая оборона на Балтике начала рушиться под ударами наступающих наших войск, подводники смогли снова действовать в открытом море. Но многих опытных экипажей к тому времени уже не было — они остались в холодных балтийских водах, в том капкане, который немцы устроили в сорок втором.

Статья написана на основе материалов Министерства обороны РФ, архивных документов и исследований Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско.

Подписывайтесь на мой канал Дзен - https://dzen.ru/id/6898eeef3a8ebb77f9066089

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Капкан для подлодок: с какими трудностями в 1942 году столкнулся советский подводный флот на Балтике?.