Автор: Алексей Борзенков.

М-30 от НОАУ

История развития советской легкой дивизионной гаубицы достигла своего апогея с появлением легендарной Д-30. Это орудие стало одним из самых активных участников конфликтов на постсоветском пространстве, а его уникальный трехстанинный лафет легко узнаваем среди других буксируемых артиллерийских систем. Долгое время Д-30 оставалась единственной гаубицей, состоявшей на вооружении Воздушно-десантных войск, и стала настоящей «рабочей лошадкой» для многих поколений артиллеристов. В этом году система отмечает свое 65-летие, и эта статья приурочена к этой знаменательной дате.

Часть I: Появление 48-линейной гаубицы

Часть 2: От Круппа до Петрова

Предпосылки создания: от М-30 к новой концепции

Гаубица М-30, несмотря на свой успех в годы Великой Отечественной войны, к началу 1950-х годов стала демонстрировать ряд существенных недостатков. Ее значительный вес (почти 2.5 тонны) затруднял быстрый разворот на позиции силами расчета, что было критично для оперативного переноса огня. Угол горизонтального обстрела был ограничен, а многие узлы и механизмы устарели. Сложное прицельное приспособление давало погрешность, в соединениях использовались устаревшие тарельчатые пружины, снижавшие точность, а расположение механизмов наведения было нерациональным. Кроме того, дальность стрельбы М-30 (около 11.8 км) уже не отвечала новым оперативным требованиям, особенно на фоне зарубежных разработок, таких как немецкая leFH 18/40 с дальностью до 12.3 км и новые системы, приближавшиеся к 15 км.

Для устранения этих недостатков 2 апреля 1954 года вышло Постановление Совета Министров СССР, поручавшее ОКБ-9 под руководством Ф.Ф. Петрова провести глубокую модернизацию или создать новую систему. Изначально рассматривался вариант модернизации М-30, однако реализовать на ее базе полноценный круговой обстрел оказалось невозможно. Поэтому было принято революционное решение: создать новое орудие, разместив его качающуюся часть на оригинальном трехстанинном лафете, разработанном ранее для 100-мм противотанковой пушки Д-60. В походном положении станины складывались под ствол, что значительно уменьшало габариты системы.

Генеалогия лафета: от французских экспериментов к советским решениям

Идея лафета, обеспечивающего круговой обстрел, не была абсолютно новой. Первые эксперименты с многостанинными установками проводились французами еще в начале 1920-х годов на 75-мм пушке, однако финансовые трудности не позволили тогда реализовать эту концепцию в серии. Успешным примером стала лишь французская 47-мм противотанковая пушка образца 1939 года. К 1930-м годам идея получила распространение: в Великобритании ее испытали на 2-фунтовой противотанковой пушке, в США и СССР разрабатывали универсальные орудия (американская 75-мм Т2 и М1Е1, советские 76-мм Л-1, Л-2, Л-3), а в Германии на таком лафете была построена знаменитая 8.8 cm FlaK 18. Советские конструкторы продолжили эту линию, создав 100-мм зенитную пушку Л-6 и, в годы войны, облегченную 45-мм И13-60. Именно эти наработки, а также немецкая 10.5 cm leFH 43, стали предшественниками конструкции лафета для Д-60, который, в свою очередь, лег в основу Д-30.

75-мм универсальная пушка М1Е1

76-мм универсальная пушка Л-1

100-мм зенитная пушка Л-6

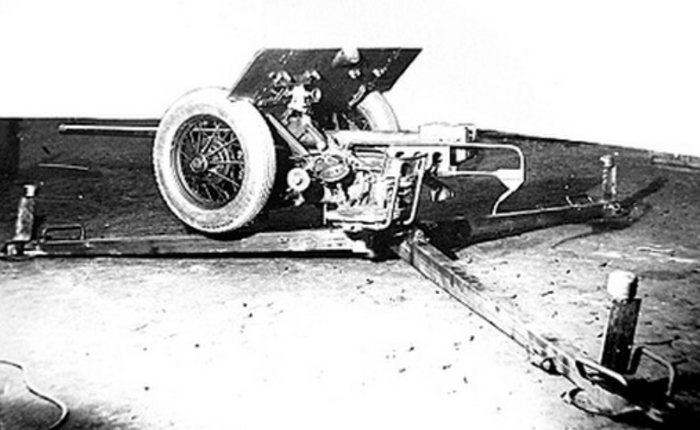

Конструкция И13-60 очень похожа на конструкцию Д-60

Конструктивные особенности и путь к принятию на вооружение

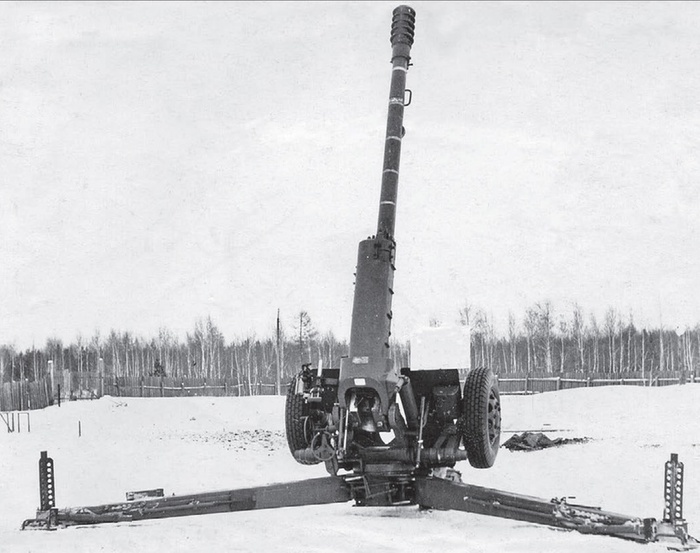

Качающаяся часть Д-30 также содержала множество инноваций. Долго шли споры о типе дульного тормоза: между двухкамерным и щелевым. Первый опытный образец имел двухкамерный, но в итоге для серии выбрали щелевой (хотя позже, при модернизации, вернулись к двухкамерному). Под тормозом разместили поворотную балку-кронштейн для тяги. Противооткатные устройства расположили в люльке над стволом. Наконец-то был внедрен современный полуавтоматический клиновой затвор, а маховик механизма затвора перенесли на левую сторону. Все механизмы выглядели очень компактно даже в сравнении с М-30 и Д-60. Длинный ствол (35 калибров) обеспечивал дальность стрельбы до 15.3 км.

Первый образец Д-30 с двухкамерным дульным тормозом

Разработка шла быстрыми темпами: 29 января 1955 года был утвержден эскизный проект, а уже в декабре того же года баллистический ствол отправили на полигонные испытания. Однако в 1956 году, в разгар «ракетной эйфории» при Н.С. Хрущеве, финансирование ствольной артиллерии было резко сокращено, и многие КБ, включая ОКБ-9, оказались под угрозой закрытия. Благодаря усилиям Ф.Ф. Петрова и начальника КБ В.В. Коротова коллектив и разработки удалось сохранить. После пяти лет доработок, 12 мая 1960 года, постановлением Совета Министров СССР на вооружение была принята 122-мм гаубица Д-30, получившая также армейский индекс 2А18. Двойное наименование объясняется тем, что изначально орудия именовались по заводскому индексу («Д» — завод №9), а с 1956 года ввели единую систему индексации ГРАУ.

Экспериментальная Д-30 с щелевым дульным тормозом

Интересный факт: цифры в индексах Д-20 и Д-30 символизируют преемственность с более ранними системами МЛ-20 и М-30.

Служба в войсках: от элитных частей до всеобщего признания

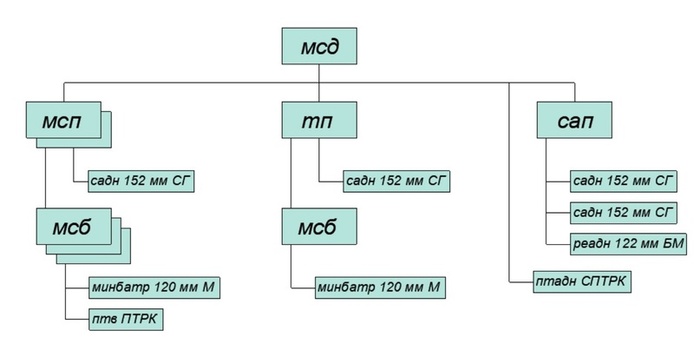

Первыми новые гаубицы получили элитные танковые соединения Советской Армии. Из-за недостаточной мобильности более тяжелых систем, таких как Д-20, Д-30 надолго стала единственной гаубицей в танковых дивизиях. Например, в 1965 году в танковом корпусе имелось всего 24 таких орудия на две дивизии, при том что танков насчитывалось более трехсот. По мере насыщения войск самоходной артиллерией (САУ), Д-30 начала широко распространяться в мотострелковых частях — от дивизионного до полкового уровня, постепенно заменяя там устаревшие М-30. В 1980-х планировалось полностью вывести буксируемую артиллерию из состава мотострелковых полков, но из-за большого количества выпущенных Д-30 и проблем с созданием дешевой 152-мм САУ эти планы реализовать не удалось. В итоге, к концу 1980-х в мотострелковой дивизии могло быть от 2 до 86 орудий Д-30.

Д-30 во время учений. Около 70-х годов.

Интересный факт 2: В СССР существовало множество кадрированных (сокращенного состава) дивизий, развертываемых при мобилизации. Их штаты сильно различались. Например, в 1990 году в 250-й резервной дивизии было 28 Д-30, 4 САУ 2С1, 3 РСЗО «Град» и другая техника. Количество Д-30 могло быть особенно велико в дивизиях, дислоцированных в горной местности (как 145-я мотострелковая дивизия на Кавказе), где переброска более тяжелых систем была затруднена.

Д-30 сохранила роль классической полевой гаубицы, в то время как в странах НАТО 105-мм системы (M102, L118, M119) рассматривались как высокомобильные, транспортируемые даже вертолетами. Советская гаубица была существенно тяжелее (3200 кг против 1500-2000 кг у западных аналогов), что ограничивало ее аэромобильность, хотя в ВДВ она и использовалась. После распада СССР роль Д-30 долгое время не менялась. Только в 2000-х годах, при переходе на бригадную структуру, 122-мм гаубицы начали снимать с вооружения сухопутных войск, оставив их в ВДВ и морской пехоте. Однако после 2012 года, с возвращением к дивизионной структуре и особенно с началом СВО, Д-30 вновь оказалась востребованной на всех фронтах.

Американская 105-мм гаубица M102

Артиллерия русской мотострелковой дивизии в конце 1910-х гг

Модификации и развитие на базе Д-30

За время службы орудие получило ряд модификаций. Ранние серийные образцы имели механические домкраты вместо гидравлических. Основной модернизацией стала Д-30А (2А18М), принятая на вооружение в 1978 году. Она получила двухкамерный дульный тормоз, жестко закрепленный поворотный кулак и штатные осветительные приборы. После прекращения производства в 1994 году для экспорта предлагался вариант 2А18М-1 с полуавтоматическим досылателем и хромированным стволом, но покупателей не нашлось.

Д-30А. Осветительное оборудование размещено в двух ящиках над защитным кожухом.

На базе Д-30 было создано несколько артиллерийских систем. Прежде всего, это орудие 2А31 для самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». От базовой Д-30 в нем сохранились лишь баллистика, кронштейн дульного тормоза и затвор; все остальные узлы были переработаны для установки в боевое отделение САУ (усилены противооткатные устройства, добавлен эжектор для отсоса пороховых газов).

2С1 «Гвоздика» и 2А31. Ранее, чем Д-30А, он оснащался двухкамерным дульным тормозом.

Конкурентом 2А31 была пушка Д-16 с картузным заряжанием (отдельно снаряд и заряды в гильзе) и поршневым затвором, что должно было увеличить дальность на 3 км. Однако от этой сложной системы отказались в пользу классического решения. Работы по картузному заряжанию не пропали даром и позже использовались при создании 152-мм гаубицы 2А61 «Пат-Б» — попытке заменить Д-30 на полковом уровне более мощным калибром. Масса «Пат-Б» (4.55 т) была близка к Д-20, но дальность (15 км) не превосходила Д-30. Проект предлагался с 1991 года, но в серию не пошел, хотя и продолжает предлагаться на экспорт.

152-мм гаубица Пат-Б

Интересный факт №4: Современный 122-мм активно-реактивный снаряд 3ОФ56ИМ-1, состоящий на вооружении, имеет дальность до 17 км за счет улучшенной аэродинамики.

Именно по такому пути прошел наш именинник за последние 60 лет. Кстати, Д-30 поступали на вооружение не только гаубицы Путиловского завода.

Подпишитесь на сообщество Catharsis Catechism, чтобы быть в курсе новых интересных публикаций от авторов Cat.Cat!

Навигационные посты на Cat.Cat

Другие ресурсы для прочтения наших статей:

Telegram↩ — Новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК↩——Наша Родина.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Рождение Д-30. Часть 3. 122-мм гаубица Д-30 (2А18).