От идеи к постановлению

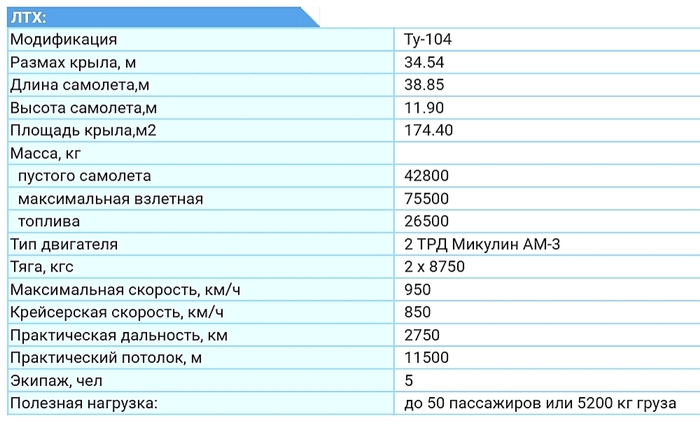

Идея создания реактивного пассажирского самолета зародилась в ОКБ-156 еще в период работы над бомбардировщиком Ту-16. Первые наброски машины, обозначенной как Ту-2АМ-3-200, появились в Группе общего конструирования. Рабочее проектирование началось в 1952-1953 годах, а официальный старт программе дало постановление Совета Министров СССР в июне 1954 года. Новый самолет, получивший индекс Ту-104 с двигателями АМ-3М, по тактико-техническим требованиям должен был перевозить 50 пассажиров и 1250 кг груза на расстояние 3200–3500 км, развивая скорость до 1000 км/ч.

Конструкторская философия: проверенные решения

Традиционный для ОКБ Туполева подход заключался в максимальном использовании узлов и агрегатов от уже существующих и испытанных бомбардировщиков. Это позволяло значительно ускорить процесс создания новой машины, хотя и не всегда вело к оптимальным экономическим показателям. В случае с Ту-104 такая стратегия была оправдана необходимостью быстрого выхода на рынок реактивных пассажирских перевозок.

Платформа Ту-16 в новой роли

Компоновка крыла, оперения и шасси была практически полностью заимствована у Ту-16. Переход от высокопланной схемы бомбардировщика к низкопланной на пассажирском самолете привел к увеличению высоты стоянки, но зато снизил риск попадания посторонних предметов в двигатели при работе с грунтовых ВПП. Фюзеляж и воздухозаборники проектировались заново. Силовая установка — два двигателя АМ-3 с осевым компрессором, развивавшие на взлете до 8750 кгс тяги каждый.

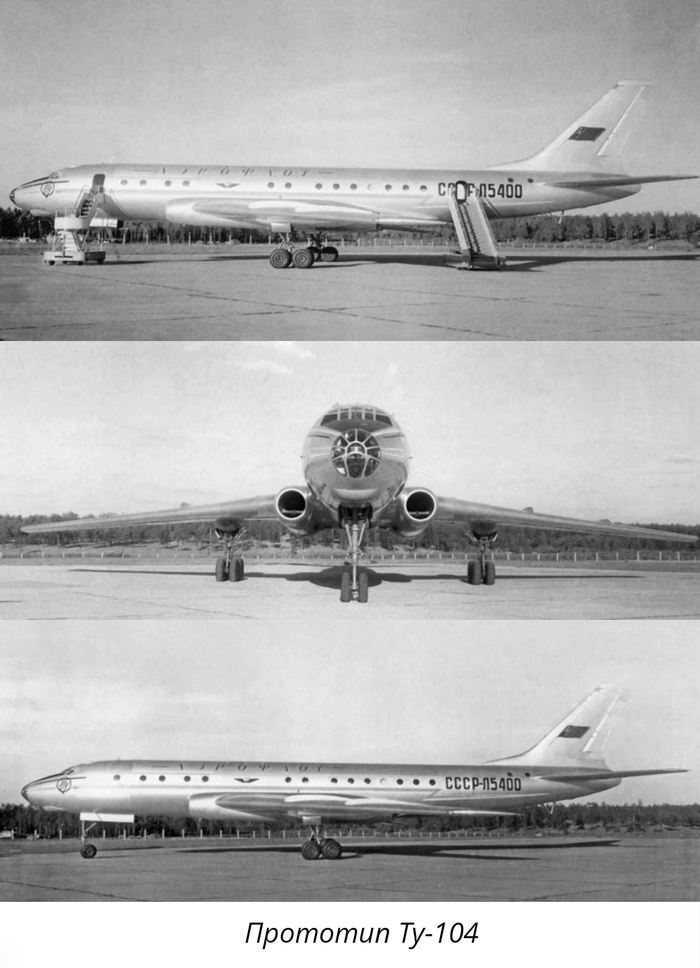

Первый полет и заводские испытания

В декабре 1954 года макетная комиссия одобрила проект. Опытный самолет с номером Л5400 был построен на заводе №156 и впервые поднялся в воздух 17 июня 1955 года под управлением экипажа во главе с летчиком-испытателем Ю.Т. Алашеевым. Заводские испытания, продолжавшиеся до октября, включали 67 полетов и прошли успешно. Однако возник вопрос о том, кто будет проводить ответственные государственные испытания. Опыта эксплуатации таких машин в гражданской авиации не было, поэтому эту задачу поручили Государственному научно-исследовательскому институту ВВС.

Государственные испытания и первые международные визиты

Госиспытания проводились экипажем под руководством А.К. Старикова. Процесс шел с перерывами: в начале 1956 года меняли выработавшие ресурс двигатели, а в марте-апреле самолет совершил серию демонстрационных полетов в Лондон, вызвавших настоящую сенсацию. Всего в рамках государственных испытаний было выполнено 100 полетов, по итогам которых машина получила оценку «удовлетворительно».

Выявленные недостатки и заключение комиссии

В акте по итогам испытаний были отмечены несоответствия первоначальным требованиям. Фактическая дальность полета составила около 3000 км вместо запланированных 3200-3500 км. Длина разбега превысила норму, достигнув 1775-2180 метров. Особую озабоченность вызвала безопасность взлета с одним отказавшим двигателем — гарантировать продолжение полета в такой ситуации было невозможно. Также была отмечена недостаточная эффективность самолета из-за относительно малой коммерческой нагрузки (5200 кг, или 7.28% от взлетного веса). Для повышения рентабельности рекомендовалось увеличить число пассажирских мест до 70.

Особое мнение Туполева и вопросы устойчивости

А.Н. Туполев не согласился с некоторыми выводами комиссии, особенно касающимися расчетной дальности. Летчики-испытатели отметили, что на высотах около 11 000 метров и при определенных центровках запас продольной устойчивости самолета ниже нормы. На больших числах Маха (более 0.82-0.84) машина становилась статически неустойчивой, что требовало от пилотов повышенного внимания.

Уроки катастроф «Комета» и прочность фюзеляжа

Разработка Ту-104 шла на фоне громких катастроф британского лайнера De Havilland Comet, причина которых крылась в усталостных трещинах фюзеляжа. Советские конструкторы уделили особое внимание прочности, усиливая стыки обшивки и кромки вырезов. Прочность планера проверялась в водяном баке циклическими перепадами давления. Система наддува обеспечивала в салоне комфортное давление, эквивалентное высоте 2500 метров, даже при полете на 10000 метров.

Инновации и сложности гермокабины

Опыта создания больших герметичных пассажирских салонов в СССР не было. Конструкторам пришлось внедрять новые решения: аварийную гермопереборку между кабиной экипажа и салоном, систему автоматической подачи кислородных масок при разгерметизации. Для сокращения посадочной дистанции установили двухкупольную тормозную парашютную систему.

Оборудование и начало серийного производства

Самолет оснащался автопилотом АП-5-2М (позже замененным на АП-6Э), радиокомпасом, радиолокационной станцией и другим пилотажно-навигационным оборудованием. Интерьер первого прототипа отличался почти дворцовой роскошью. Еще до окончания испытаний, в 1955 году, началось серийное производство на Харьковском авиазаводе. Позже к выпуску подключились заводы в Омске и Казани. Всего было построено более 200 самолетов различных модификаций.

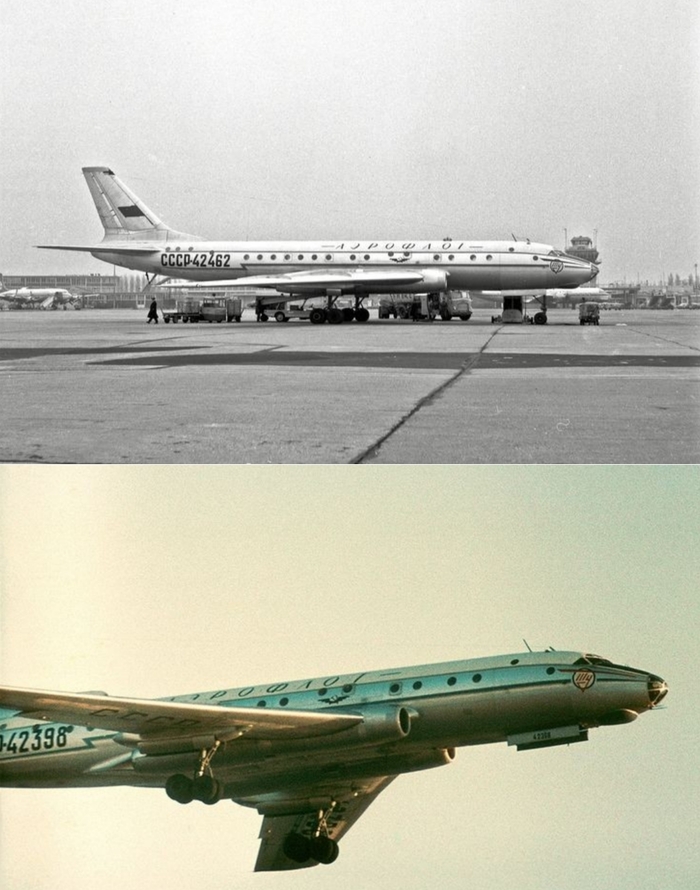

Триумфальные визиты и начало эксплуатации

Демонстрационные полеты в Лондон, а затем в Бирму, Швейцарию, Индию и Китай стали триумфом советского авиапрома. 15 сентября 1956 года Ту-104 выполнил первый регулярный рейс по маршруту Москва — Хабаровск, а в октябре открыл международную линию Москва — Прага. Казалось, СССР не только догнал, но и перегнал Запад в реактивной пассажирской авиации.

Первые тревожные сигналы и катастрофы

Эйфорию оборвала серия опасных происшествий и катастроф, начавшаяся в 1958 году. Самолеты, попадая в зоны сильной турбулентности на высотах около 12000 метров, теряли управление и сваливались в неуправляемое падение. Анализ показал, что при задних центровках и в условиях турбулентности Ту-104 имел недостаточный запас продольной устойчивости и мог достигать критических углов атаки.

Срочные меры и доработки

В декабре 1958 года вышло специальное постановление ЦК КПСС и Совмина. Были введены временные ограничения: максимальная высота полета 9000-10000 метров, задняя центровка не более 26.5% САХ. Провели ряд доработок: расширили ход руля высоты, заменили авиагоризонт, устранили ряд дефектов. Для изучения поведения самолета на критических режимах были проведены уникальные испытания на сваливание и штопор.

Завершение карьеры и наследие

Серийное производство Ту-104 завершилось в 1960 году. На смену ему пришли более экономичные Ту-154. В гражданской авиации лайнеры этого типа эксплуатировались до 1979 года, а в ВВС — дольше. Окончательную точку в судьбе самолета поставила катастрофа 17 февраля 1981 года, после которой его полеты были прекращены. Последний перелет Ту-104 совершил в ноябре 1986 года в музей в Ульяновске. Несмотря на сложную эксплуатационную историю, Ту-104 стал настоящим прорывом, обеспечив СССР лидерство в реактивных пассажирских перевозках и принеся славу своим создателям, удостоенным Ленинской премии.

Ту-104 гражданский авиалайнер Туполев советский самолетостроительный завод длинная колонна 3

Больше интересных статей здесь: Наука и техника.

Источник статьи: Среднемагистральный Ту-104.