Говоря о лекарственных средствах в Российской империи важно учитывать несколько важных факторов. Большая часть населения – крестьяне – достаточно настороженно относилась к официальной медицине и предпочитала лечиться народными средствами. Больницы были далеко не везде, соответственно, профессиональная медицинская помощь была заведомо доступна не всем. Многие не доверяли врачам, считая их шарлатанами. В больницы обращались обычно в уже запущенных случаях, когда медики заведомо не могли помочь, и это подкрепляло общественное мнение. При этом в народе было много суеверий, и болезни нередко связывали со сверхъестественными причинами, от порчи, сглаза и происков колдунов до божественной кары за грехи. Поэтому даже при наличии больниц и врачей официальная медицина соседствовала со старинными рецептами, народными средствами и бытовой магией. Народная медицина – это отдельная обширная тема, поэтому в этом посте речь пойдёт об исключительно официальной медицине с её пилюлями, мазями, микстурами и порошками.

Первая аптека в России появилась при Иване Грозном, но она обслуживала только царскую семью и её приближённых. Существовали зелейные лавки, в который продавались лекарственные травы и товары для здоровья, но работа их чётко не регламентировалась, и об ассортименте их товаров судить трудно. Появление и развитие привычных нам аптек было связано в первую очередь с военными нуждами. В допетровские времена аптеки были государственные и обслуживали в первую очередь военных. Тогда вопросами медицины занимался Аптекарский приказ. Это учреждение отвечало за работу придворных и военных медиков, занималось организацией лечения больных и раненых военнослужащих, следило за работой аптек. И врачи, и аптекари, как правило, были иностранцами, приглашёнными в Россию на службу.

Сначала и лекарства и сырьё были импортным и стоили очень дорого. Позже наладили сбор лекарственных трав и в России. В Москве появились аптекарские огороды. С 1654 года при Аптекарском приказе работала Лекарская школа, в которой на протяжении 5—7 лет обучались дети стрельцов, дьяков и духовенства. Со временем Аптекарский приказ разросся и получил больше функций. Он проверял документы приехавших иностранных медиков, распределял рабочие места среди врачей, контролировал работу врачей, выплачивал им жалованье, в случае необходимости организовывал карантинные меры, готовил отечественных лекарей и курировал изготовление и продажу алкогольной продукции. Последнее было одной из главных статей дохода приказа. В 1707 году была создана Аптекарская канцелярия, которая взяла на себя часть функций приказа, который просуществовал до 1721 года.

Указом Петра I в 1700 году были учреждены военные аптеки при всех военных и морских госпиталях, а также при крупных воинских соединениях. В 1706 году Петр основал в Москве «военную Гошпиталь» с хирургическим училищем и анатомическим театром, тогда же начала работу первая в русской армии постоянная госпитальная аптека. Первым аптекарем был назначен Христиан Эйхлер, который прослужил в аптеке 18 лет. После него аптекой в течение 45 лет руководил Иван Маак. В 1715 году в Петербурге на Выборгской стороне были построены сухопутный и адмиралтейский «генеральные гошпитали» для солдат и матросов. Деятельность воинских аптек регламентировалась «Воинским Уставом» 1716 года. В Киеве гарнизонная аптека была открыта в 1715 году, а в 1716 году «Воинский Устав» предписал открыть еще две аптеки — одну при кавалерии, другую при пехоте. С развитием флота были открыты аптеки при морских госпиталях. По инициативе императора начались активные научные исследования лекарственных растений, которые росли в России, в том числе в Сибири.

При Петре I помимо государственных аптек стали появляться вольные – частные. Правительство открытие аптек поощряло различными льготами, например, отсутствием податей. Землю для аптеки можно было получить у государства бесплатно. В 1701 году Петр I издал высочайший указ о том, «что всякий русский или иностранец, который пожелает вести вольную аптеку, с разрешения правительства получит безденежно необходимое для сего место и жалованную грамоту на наследственную передачу сего заведения». Первая грамота на право открытия аптеки в Москве 27 ноября 1701 г. была выдана Иоганну Готфриду Грегориусу, который в 1702 году открыл своё заведение в Москве в Ново-Немецкой слободе. Вторую грамоту в 1701 году получил Даниил Алексеевич Гурчин, предположительно, поляк. По поручению Петра I им написаны работы «Аптека обозовая или служивая» и «Аптека домовая». Всего в Москве было открыто 8 аптек. Первая государственная аптека в Петербурге была открыта в 1704 году. Впоследствии она получила название Главной аптеки и помещалась сначала в крепости, а потом была перенесена в дом Медицинской канцелярии на Миллионной улице. В 1707 году была учреждена полевая аптека в Лубнах. Аптеки появились в Астрахани (1721), в Симбирске (1778), в Нижнем Новгороде (1780), в Перми (1786), в Казани и не только. Хотя открыть аптеку мог теоретически любой желающий, требовалось согласовывать этот вопрос с уже работавшими в данном городе аптекарями.

В 1763 году указом Екатерины II была создана Медицинская коллегия, и аптеками занималась уже она. В 1775 году императрица создала новое ведомство – Приказы общественного призрения. На губернском уровне они курировали работу народных школ, госпиталей, аптек, приютов, больниц, богаделен и тюрем. В 1810 году появилось Министерство полиции, а при новом министерстве в 1811 году был создан Медицинский департамент и Медицинский совет. В Медицинский совет входили и аптекари. Он занимался снабжением военного ведомства лекарствами и оборудованием, а также снабжением государственных аптек и ревизией частных. В конце 1819 году Министерство полиции опять вошло в состав Министерства внутренних дел вместе с Медицинским советом и Медицинским департаментом. В 1834 году при Медицинском департаменте была учреждена комиссия для производства торгов на поставку аптекарских материалов. Департамент имел широкие полномочия, в том числе заведовал медико-хирургическими академиями (Петербургской, Московской и Виленской), отвечал за приём экзаменов на учёные степени для медиков, давал разрешение на открытие вольных аптек и имел право закрытия их за злоупотребления, производил ревизии аптек. В 1836 году Министерству внутренних дел было подчинено Санкт-Петербургское фармацевтическое общество и состоящая при нем школа для подготовки фармацевтов.

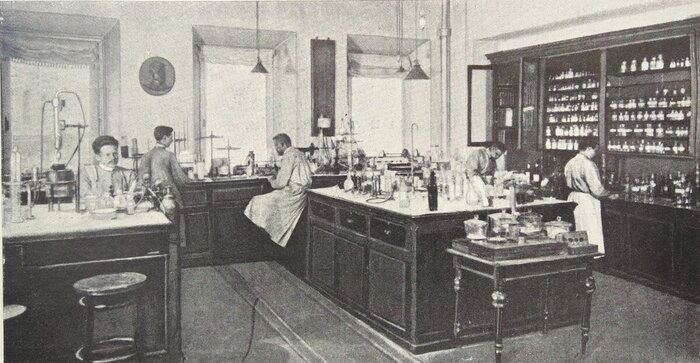

женская аптека

До середины 19 века аптечное дело было тесно связано с медициной как таковой, и отдельного образования для аптекарей практически не было. Соответственно, количество аптек и аптекарей росло по мере открытия медицинских факультетов. Самый первый медицинский факультет был открыт в 1755 году при Московском университете. В начале 19 века Медицинские факультеты были открыты в Дерптском (1802), Виленском (1803), Харьковском (1805), Казанском (1814), , Киевском (1841) университетах. В столичном университете не было медицинского факультета, а врачей готовили в Военно-медицинской академии. С 1808 года начал выходить «Медико-физический журнал», в 1811- 1816 годах петербургская Медико-хирургическая академия издавала «Всеобщий журнал врачебной науки», в 1828-1832 гг. профессор химии и фармакологии, известнейший фармацевт Московского университета А.А. Иовский (1796-1857) издавал «Вестник естественных наук и медицины». С 1823 года начал выходить «Военно-медицинский журнал», стали возникать медицинские общества, в том числе и фармацевтические (Рижское, Петербургское).

Открыть собственную аптеку мог любой желающий, имеющий для этого стартовый капитал, однако управлять должен был специалист-аптекарь или провизор. Аптекари пользовались на основании Городового Положения правами Именитых граждан. Однако открытие аптеки было делом затратным, лекарства стоили дорого, а цены постоянно росли, поэтому бизнес этот был не самым рентабельным. Количество аптек росло относительно медленно медленно. В начале 18 века по всей стране официально работали 14 аптек, к концу 18 века – около 100. С 1825 по 1861 год количество аптек в Москве увеличилось всего на 6 аптек, и в 1861 году их было всего 30. В начале 19 века в среднем по всем губерниям России ежегодно открывалось около 15 новых аптек. В 1804 году открылось 16, в 1810 — 14, в 1827 — 18 частных аптек. В 1828 году в стране их было 423, в 1838 году — 572, а в 1848 г. — 689. В 1851 году в России работало всего 743 частные аптеки. В это же время более чем в 150 городах России аптек вообще не было. В 1877 году по всей стране работала 1621 аптека, из которых большинство – вольные.

Дореволюционная аптека – не просто магазин, где можно было приобрести лекарства и товары для здоровья. Аптеки сами их производили, соответственно, речь шла о, как минимум, небольшом производстве. Здесь продавали готовые лекарства, а также изготавливали препараты по рецепту, предлагали предметы гигиены, минеральную воду. Некоторые аптеки разрабатывали косметические средства и даже парфюмерию. Согласно принятому в 1857 г. врачебному уставу, аптеки в обязательном порядке должны были иметь следующие помещения: рецептурную комнату (для приготовления лекарств), материальную комнату (для хранения ингредиентов), лабораторию (для проверки качества лекарственных форм), сухой подвал, ледник и сушильню для растений. Иногда в том же здании была квартира хозяина аптеки и жильё для сотрудников.

Во второй половине 19 века ситуация с аптеками улучшилась. К концу века аптечное дело в России было уже хорошо развито. Из книги Е. И. Рагозина «Путешествие по русским городам»: «Весь город спал, когда я проезжал по нем, и только в аптеке горели огни.

Обратите внимание: 15700 суммарного урона на EBR 105. Немного грамотной игры на ЛТ.

В какое бы захолустье России вы ни попали, везде вы найдете аптеки в полном порядке, всегда готовые исполнять требования населения. Я думаю, что нигде в Европе нет такой хорошей организации аптек, как у нас, а потому мы должны очень осмотрительно относиться к разным проектам об уничтожении монополии, понижении таксы на лекарства и проч. Разрушить даже вековое учреждение вовсе не трудно, но создать его вновь невозможно.У нас образовался целый класс людей, специально знакомых с аптекарским делом и им только и занимающихся. Люди эти, благодаря высокой таксе на лекарства, дорожат своим делом, весьма внимательно к нему относятся и всецело преданы ему. Они продают аптеки, покупают вновь, переезжают из города в город, но почти до конца жизни остаются верными своей профессии. Тысячи аптек в России, разбросаны они по всем местечкам и городкам, и везде свято исполняют свой великий долг. Бывали ошибки в составлении лекарства, случались и несчастия – отравления, но это капля в море сравнительно с тем огромным количеством лекарств, которые ежедневно составляются в этих маленьких лабораториях, рассеянных по всей России и всегда готовых подать помощь больному человеку.

Я потому обращаю внимание на наши аптеки, что мы часто не умеем дорожить своим хорошим, и потому еще, что, как мне кажется, аптекарское дело начинает у нас уже подрываться. В некоторых уездных городах земство, руководясь желанием удешевить лекарства, открыло свои аптеки и принудило этим закрыться бывшие в городах аптеки. Впоследствии вольные аптеки эти закрывались, и я знаю случаи, когда после таких проб города оставались вовсе без аптек. По моему мнению, может быть, и ошибочному, за аптеками необходимо сохранить монополию и высокую таксу, так как только при этих условиях аптекарское дело может быть выгодным и аптекарям не будет надобности прибегать к обманам. Земство для облегчения бедного сельского населения может продавать лекарства за удешевленную цену и даже раздавать их даром, но вряд ли следует разрешить земству открывать в городах вольные аптеки».

Такса – фиксированная цена на лекарства. В небольших городах недобросовестные аптекари иногда всё же злоупотребляли тем, что аптек было не так много, и у покупателей не было выбора. Врач польского происхождения В. Г. Загорский в книге «Мои воспоминания» оставил подробные описания Челябинска 1885—1892 годов. Он описал в том числе местную больницу, которой руководил, и аптеку. «Больница была рассчитана на 75 коек, но в случае необходимости в ней можно было поместить 100 и даже больше больных. Железные койки, опрятное постельное бельё и чистота производили хорошее впечатление. Зато аптека была оборудована скверно, в ней недоставало большого количества необходимых медикаментов. Лекарства приготовляли фельдшеры. Ещё хуже дела обстояли с оборудованием, поскольку, кроме инструментов для ампутации, ножниц, нескольких скальпелей и пинцетов, больше ничего не было. Я не понимал, как Падарин мог оперировать…

Прежде всего нужно было обеспечить больницу лекарствами и хирургическими инструментами. Получив у городского головы кредит, я заказал в аптеке Туржанского в Екатеринбурге необходимые медикаменты, а из Москвы у Трындина — самые необходимые на первое время хирургические инструменты, а также недорогой микроскоп Райхерта…

В Челябинске была только одна аптека, владельцем которой был немец Штопф. Аптекарь и его жена были во всём друг на друга похожи. Оба маленькие, круглые как огурчики, румяные, они совершенно акклиматизировались в Челябинске. Аптека оставляла желать много лучшего, в ней не было новейших средств, таких как апоморфин, кокаин, антипирин и т. п., о которых Штопф, кажется, ничего не слышал. Я никак не мог его убедить, чтобы он заказал эти медикаменты.

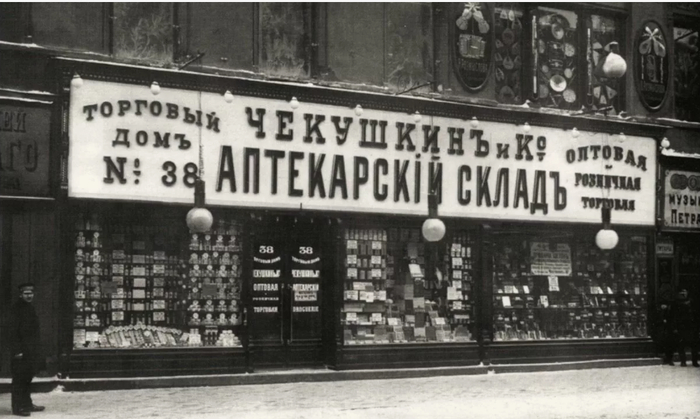

Аптека В. К. Феррейн в Москве

“Это ненужные выдумки, — ответил он мне. — Мы без этих гадостей обходились до сих пор и впредь обойдёмся”. Штопф не придерживался твёрдой аптечной таксы и брал за лекарства по своему разумению: один раз дешевле, а другой раз за то же самое лекарство в три-четыре раза дороже. На мои предостережения, чтобы так не делал, потому что когда-нибудь попадётся, он только смеялся. И, конечно, попался. Ревизия аптеки, проведённая моим отцом, который как врачебный инспектор приехал в Челябинск, обнаружила в аптеке непорядки, отсутствие множества медикаментов. Выяснилось, что за один мой рецепт Штопф взял в 18 раз больше, чем позволяла такса. Мой отец приказал вернуть пациенту всю полученную сумму. Кроме того, Штопф вынужден был пообещать, что поставит в аптеку необходимые медикаменты, в том числе некоторые новые, которые, согласно закону, обязана иметь так называемая «нормальная» аптека. После отъезда моего отца аптекарь иронизировал, говоря, что настали новые времена, что в России повеяло новым духом, видимо, скоро явится антихрист и т. д. Однако вынужден был исполнить то, что ему велели, и начал придерживаться таксы. Через несколько лет он сказал мне: – А вы знаете, ваш отец — мудрый человек, а я был глуп. Я и сам теперь доволен: аптека приносит гораздо больший доход, чем раньше. Некоторые новые медикаменты на самом деле замечательные, даже на себе и на своей жене я убедился в их эффективности. Да, прогресс — это прогресс».

Помимо цен на лекарства вопросы могли возникать и по поводу их качества. Был анекдот. Приходит в аптеку мужчина и просит что-нибудь от такого-то диагноза.

— Вот попробуйте пилюли доктора Пупкина.

— Нет, только не это. Пупкин – это я.

На самом деле контроль медицинских препаратов существовал. При Аптекарском приказе анализ лекарств проводили так называемые алхимисты, а при Петре I — вновь открытые аптеки и химическая лаборатория при Берг-коллегии. Во времена Екатерины II эту задачу решала Медицинская коллегия. С 1797 года – губернские управы. При Александре I вопросами медицины занималось МВД, для чего при нём были созданы Медицинский департамент и Медицинский совет, за последним были закреплены, в частности, такие обязанности, как «проба и сличение аптечных веществ, рассмотрение чрезвычайных требований аптек, разрешение сомнений о привозимых из-за границы лекарственных средств». На местах проверками занимались губернские врачебные правления. В изданных в 1873 г. Министерством внутренних дел «Правилах для открытия аптек» была подробно изложена процедура их освидетельствования. Сводилась она к периодическим (не реже 3 раз в год) «нечаянным» ревизиям аптек представителями врачебных правлений, в ходе которых оценивалось общее состояние аптеки, соблюдение требований по хранению, производству и отпуску лекарств, отбирались образцы для экспертизы, проверялось соответствие цен аптекарской таксе. В случае выявления недоброкачественной продукции предусматривалось наказание. За нарушения полагался штраф, но в целом наказания были мягкими.

Ближе к концу 19 века проблема контроля качества стала острее, потому что всё чаще лекарства ввозились из-за рубежа, количество аптек выросло, а подделки было всё труднее отличить от оригинала. В 1899 году Медицинским советом издаются «Правила для разрешения пропуска заграничных готовых лекарств», где была описана процедура, через которую проходили препараты до выпуска их в продажу. Образец препарата должен был быть представлен в 3 экземплярах (для Медицинского совета, Департамента таможенных сборов, столичного врачебного правления) и иметь сопровождающую документацию. Результаты экспертизы и все сведения (качественный и количественный состав, способ приготовления, употребления и дозировка) о каждом вновь разрешаемом к обращению препарате, как зарубежном, так и отечественном, опубликовывались в специальных изданиях: в «Правительственном вестнике», «Вестнике финансов» и «Вестнике общественной гигиены, судебной и практической медицины» (печатный орган Министерства внутренних дел). Списки разрешённых и запрещённых препаратов поступали на таможню.

Во второй половине 19 века возникла другая проблема – аптечная наркомания. Некоторые лекарства имели неожиданные побочные действия, а понятия «наркоман» ещё не было. В качестве успокоительных средств продавали препараты на основе опиума, и их давали даже детям. Средства для анестезии (от опиума до эфира, использовавшегося как «веселящий газ») нередко приобретались совсем для других целей. Бойко шла торговля кокаином, который завозился преимущественно из Германии. О нём вспоминал в мемуарах актёр Александр Вертинский: «Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках, по одному грамму. Самый лучший, немецкой фирмы “Марк”, стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее.

Его уже продавали «с рук» — нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил он в десять раз дороже. На гусиное пёрышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок, как нюхательный табак… Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались многие. Актёры носили в жилетном кармане пузырьки и «заряжались» перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег… Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили (окно выходило на крышу), и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из‑под марковского кокаина. Сколько их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год! И в первый раз в жизни я испугался». Актёр смог побороть свою зависимость, а его сестра умерла от передозировки. Во время Первой мировой войны кокаин заметно подорожал, и его стало труднее достать, зато опиатов стало больше, так с одной стороны ими торговали недобросовестные медики, с другой на них подсаживались раненые. О том, насколько опасны эти препараты, многие ещё не знали. В 20 веке контроль за оборотом медицинских препаратов ужесточили, но не все меры успели реализовать.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Немного о дореволюционных аптеках.