Река Амур, могучий и суровый разделитель двух великих цивилизаций — русской и китайской, — на протяжении веков манила к себе смелых, отчаянных и лишенных страха людей. Это была terra incognita, «дикий восток» Евразии, где законы империй были условны, а власть определялась силой оружия и твердостью духа. В этом пограничье, в разное время, усилиями авантюристов, возникли и ярко вспыхнули два уникальных государственных образования: Албазинская крепость XVII века и Желтугинская республика XIX столетия. Их истории, разделенные двумя сотнями лет, удивительным образом перекликаются, являя собой феномен вольного духа на самой окраине освоенного мира.

Абазин. Предыстория: Русский Дальний Восток в XVII веке

К середине XVII века русские землепроходцы во главе с Ерофеем Хабаровым уже проложили тропы к Амуру, именуемому ими «Амур-батюшка». Этот богатейший край, населенный тунгусскими (эвенкийскими) и даурскими племенами, сулил огромные богатства: пушнину, плодородные земли и новое пространство для экспансии. Однако он же был и зоной интересов набирающей мощь империи Цин, что неминуемо вело к конфликту. Первые русские остроги на Амуре уже становились яблоком раздора между двумя империями.

Китай того времени был не раздробленным и ослабленным государством, а могущественной империей Цин, находящейся на пике своей военной мощи. Маньчжурские правители только что завершили завоевание собственно Китая, и их армия, закаленная в долгих войнах, была одной из сильнейших в мире. Противостояние с ней на удаленной, практически отрезанной от метрополии заставе было предприятием не просто рискованным, а почти самоубийственным.

Ключевой фигурой албазинской саги стал Никифор Романович Черниговский. По одной из распространенных версий, он был поляком (или литвином, то есть уроженцем Великого княжества Литовского), который попал в русский плен во время русско-польской войны. Как и многих других, его сослали в Сибирь, на службу в Илимский острог. Здесь его жизнь круто изменилась.

Трагедия разыгралась, когда местный воевода, человек по имени Обухов (история не сохранила его имени), совершил чудовищный поступок — изнасиловал взрослую дочь Черниговского. Для человека с бунтарской кровью, каким был Черниговский, месть была вопросом чести. Собрав вокруг себя группу недовольных казаков (около 80 человек), он поднял мятеж, в ходе которого воевода был убит.

Поступок был героическим, но с точки зрения царского закона — чистейшим уголовным преступлением, за которым следовала бы неминуемая жестокая расправа. Бегство было единственным шансом. И бежать было некуда, кроме как на самую дальнюю, самую необжитую и опасную границу — на Амур.

Основание Албазина: Республика беглых казаков

Отряд Черниговского двинулся на юг, по пути обрастая новыми людьми — такими же беглыми, искателями приключений и воли. Их целью стал заброшенный Амурский острог, ранее основанный Хабаровым. В 1665 году они достигли его, отстроили заново и укрепили, назвав Албазином (от имени местного тунгусского князька Албазы).

Так родилась Албазинская вольница. Управлялась она по казачьему кругу, где все важные решения принимались сообща. Черниговский, по сути, был выбранным атаманом, а не назначенным губернатором. Это было самоуправляющееся сообщество, абсолютно независимое от московской власти.

Жизнь в албазинской вольнице была подчинена суровым законам выживания и военной демократии. Помимо военной добычи и сбора ясака, казаки быстро наладили собственное хозяйство: распахивали целину, сеяли хлеб, ловили рыбу в Амуре. Крепость обрастала слободами, где жили семьи казаков. Несмотря на статус беглых, они воспроизводили уклад, привычный им с детства: здесь была своя маленькая часовня, а значит, и свой священник, что свидетельствует о сложной социальной организации общины. Албазин стал не просто военным форпостом, а полноценным очагом русской колонизации, живущим своей автономной жизнью.

Пушнина стала экономической основой республики. Но как легализовать ее сбыт, будучи в статусе беглых преступников? Черниговский проявил не только воинскую, но и дипломатическую хитрость.

Он отправил собранную пушнину в Москву не как добычу мятежников, а как «государеву ясачную казну», сопровождая ее покаянной челобитной. В послании он подробно описывал заслуги своей общины по присоединению новых земель и сбору дани, умалчивая или смягчая детали бунта и убийства воеводы. Расчет оказался верным. Царь Алексей Михайлович, увидев в этом возможность укрепиться на Амуре без лишних затрат, поступил по-прагматичному: он помиловал Черниговского и его людей, официально зачислил их на службу и назначил им жалование, а Албазин был признан русской крепостью. Так, в 1672 году, авантюристы были амнистированы, а их «республика» мирно интегрировалась в состав Российского государства, получив официальный статус и воеводу.

Конец вольницы и начало конфликта

Однако легализация Албазина не сняла главной проблемы — его нахождения на территории, которую империя Цин считала своей. Мирное сосуществование было временным. В 1680-х годах цинские власти, окончательно подавившие сопротивление внутри Китая, обратили взгляд на север. Албазин стал костью в горле. Началась череда осад и штурмов крепости, героически обороняемой небольшим гарнизоном.

Осада 1685-1686 годов стала эпилогом албазинской эпопеи. Крепость была практически стерта с лица земли, а ее защитникам было позволено уйти в Нерчинск. По Нерчинскому договору 1689 года русские были вынуждены оставить Приамурье почти на полтора века. Но семя было посеяно. Албазин стал символом русского присутствия, а его защитники — «албазинцы» — вошли в историю как первые герои-дальневосточники. Их дух вольности и стойкости будет жить в памяти тех, кто столетие спустя вновь устремится на Амур в поисках свободы и богатства.

Желтуга. Предыстория: Новый старый Амур

К середине XIX века ситуация кардинально изменилась. По Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам Приамурье и Приморье официально отошли к России.

Обратите внимание: Цивилизация этрусков. Откуда есть пошла этрусская земля.

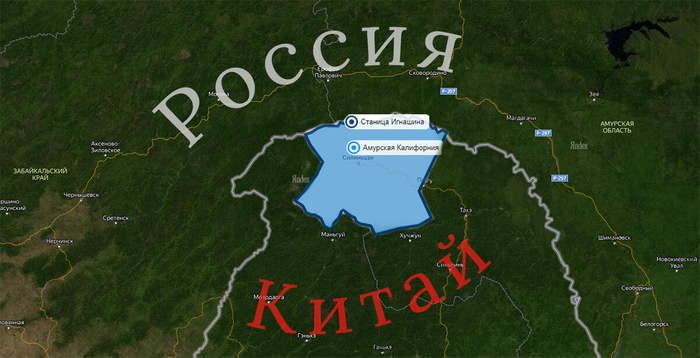

В 1883 году слухи о богатых золотых россыпях в долине реки Желтуги пронеслись по Дальнему Востоку. Золото — этот вечный двигатель авантюризма — мгновенно привлекло тысячи людей. Первыми были китайские старатели, но очень скоро основную массу составили русские: бывшие каторжане, беглые ссыльные, отставные солдаты, казаки и просто искатели легкой наживы со всей Сибири. К ним присоединились корейцы, немцы, французы, американцы, японцы — интернациональная толпа, объединенная одной страстью.

К 1885 году на месте недавней тайги вырос огромный палаточный город, а затем и поселение с лавками, кабаками, игорными домами и даже своим театром. Численность населения Желтуги оценивалась в 12-15 тысяч человек. Это был настоящий «Дикий Восток» в азиатском исполнении — шумный, опасный, пьяный и невероятно богатый.

Рождение республики

Хаос и беззаконие, царившие на приисках, угрожали самому существованию золотого Эльдорадо. Воровство, убийства и грабежи были обычным делом. Чтобы выжить, стихийное сообщество было вынуждено самоорганизоваться.

Так родилась Желтугинская республика — уникальное самоуправляемое образование. Ее часто называют первой демократической республикой на территории Азии. Ее законы были просты, суровы и эффективны. Высшим органом власти был общий сход (сходка) старателей. Они же избирали свое правительство.

Уголовный кодекс республики состоял всего из 18 пунктов, но соблюдался неукоснительно. За воровство, грабеж и убийство полагалась смерть через повешение. За менее тяжкие преступления — телесные наказания плетьми или изгнание с приисков. Воровство золота каралось особенно жестоко. Благодаря этой жесткой системе, в Желтуге воцарился относительный порядок, выгодный всем, кто приехал работать, а не грабить.

Экономика республики была основана на золоте. С каждого прииска взимался налог, на который содержалась «администрация», медик и оплачивались общие нужды. Желтуга стала крупным нелеганым экономическим центром, где золото обменивалось на продукты, спирт, оружие и товары, ввозимые контрабандистами с русского берега.

Конец «Амурской Калифорнии»

Существование огромного, вооруженного и абсолютно независимого поселения иностранцев на своей территории не могло не беспокоить цинские власти. Первые их попытки урегулировать вопрос были комичными. Они прислали чиновника с требованием разойтись. Ему вежливо указали на дверь. Затем был отправлен отряд в 60 солдат. Несколько тысяч вооруженных и уверенных в себе желтугинцев просто разогнали их, даже не открывая серьезной стрельбы.

Однако Пекин не мог допустить такого унижения. Желтуга стала вопросом престижа и государственного суверенитета. Зимой 1885-1886 годов была собрана карательная экспедиция численностью около 1500-2000 человек регулярной маньчжурской кавалерии и пехоты.

У старателей не было ни малейшего шанса. Их разрозненные отряды, вооруженные в основном охотничьими ружьями, не могли противостоять дисциплинированной армии с артиллерией. В январе 1886 года цинские войска вошли в Желтугу. Поселение было окружено и сожжено дотла. Многим старателям удалось бежать через замерзший Амур на российскую территорию, но сотни были убиты или взяты в плен. «Республика» пала, просуществовав чуть более двух лет. Золотые прииски были закрыты и надолго законсервированы китайскими властями.

Общая судьба вольных городов Амура

Истории Албазина и Желтуги, несмотря на разделяющие их два столетия, поразительно похожи. Оба этих образования были порождены авантюрным духом — людей, бегущих от закона в надежде обрести свободу и богатство на ничейной земле. И там, и там основой возникновения «республик» стала слабость или отсутствие центральной власти в конкретный исторический момент.

И Албазин, и Желтуга демонстрировали удивительную способность к самоорганизации. Столкнувшись с необходимостью выживать в экстремальных условиях, сообщества беглых каторжан и мятежных казаков сумели создать работающую модель управления, основанную на прямой демократии (казачий круг, общий сход) и суровом, но справедливом праве.

Интересно, что этот исторический сюжет поразительно актуален и сегодня. В нашем новом посте мы разбираем, как принципы самоорганизации и дух авантюризма XVII-XIX веков могут работать в современном мире — от стартапов до личных проектов. Как приручить авантюризм: уроки вольных республик для современного человека.

Однако их судьба также была предопределена: они возникли в зоне геополитических интересов двух гигантов. Их независимость была возможна лишь до тех пор, пока на них не обращали серьезного внимания в Москве или Пекине. Как только могущество империй было обращено на клочок свободной земли, их участь была решена. Албазин был поглощен одной империей и разрушен другой. Желтуга была уничтожена империей, на чьей земле она зародилась.

Эти две «республики» стали яркими, но короткими вспышками вольного духа на Дальнем Востоке. Они оставили после себя не государственные институты, а легенды — о казачьей доблести и золотой лихорадке, о людях, которые вдали от центров цивилизации бросили вызов судьбе и на краткий миг стали хозяевами своей жизни и своего кусочка дикого Амура. Они стали прообразом дальневосточного характера — стойкого, независимого и всегда готового к авантюре.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Албазин и Желтуга: Русская Калифорния Дальнего Востока.