П. Федотов "Свежий кавалер"

Мухи, тараканы, клопы, вши и прочие неприятные соседи донимали людей во все времена. Жители дореволюционной России страдали от них тоже. У них не было современных эффективных препаратов, но были народные средства. С другой стороны отношение к гигиене и санитарным нормам было проще, поэтому не все видели в таком соседстве большую проблему.

Мухоморы, как можно догадаться из названия, действительно использовались для травли мух. Подобные свойства приписывали мухоморам и в Европе. Существовал ещё средневековый европейский рецепт: замочить сушёный мухомор в молоке и оставить это угощение мухам. Этот рецепт встречается в 13 веке в сочинении исследователя Альберта великого в его труде «De Vegetabilibus» («О растениях»), и у более поздних авторов. При этом среди современных исследователей нет единого мнения о том, эффективно ли это угощенье. В России встречался рецепт с мухоморами, замоченными в сладком сиропе.

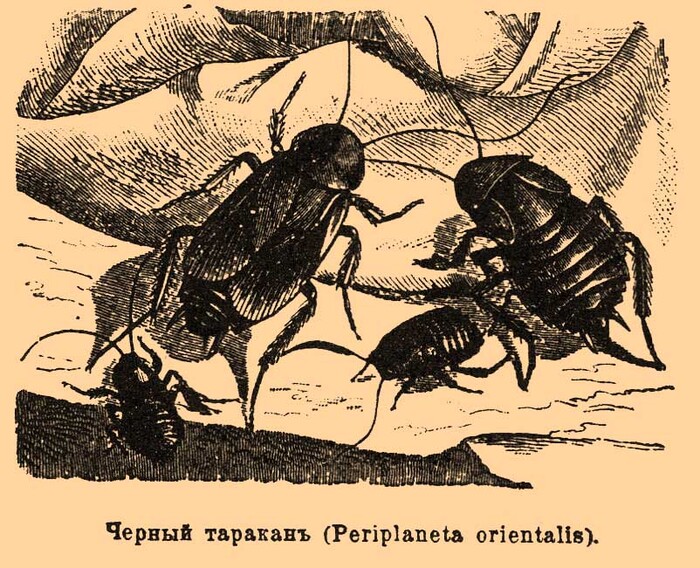

Ещё одни неприятные соседи – тараканы. В некоторых источниках пишут, что тараканы появились в России в 18 веке во время Семилетней войны, и эти мелкие безобразники приехали в Россию вместе с возвращавшимися военными обозами, поэтому тараканов стали звать прусаками. На самом деле это не совсем точно. В 18 веке из Европы завезли рыжих тараканов, которых и назвали прусаками. Однако до этого в России уже были тараканы, только чёрные. Нет единого мнения о происхождении этого слова. Большинство исследователей считает, что оно пришло из какого-либо тюркского языка. Есть версия, что от чувашского «tаr-аqаn» - «беглец». Есть версия, что это производное от тюркского targan – пренебрежительного названия крупного чиновника. Другие усматривают сходство с польскимими словами «kаrасzаn» и «karakan», которые означают всё тех же тараканов. Есть и другие версии. Одно можно сказать более-менее точно: тараканы жили ещё в допетровские времена на Европейской части России и постепенно продвигались на Восток по мере освоения русскими Сибири. Немецкий академик П. С. Паллас (1741 – 1811), который путешествовал по Сибири, упоминал в 1876 году и гостей из Азии: «В Усть-Каменгорске за несколько лет примечены некоторые маленькие азиатские тараканы, о которых думают, что они привезены сюда с ташкентскими товарами. Сия досадная и вредная гадина так скоро здесь расплодилась, что все почти домы ими полны». В 18 веке в России чёрные тараканы ещё соседствовали с прусаками, но затем рыжие захватчики их сильно потеснили.

Поначалу отношение к тараканам было нейтральным, и с ними особо не боролись. Более того, некоторые верили, что тараканы живут только в «хороших» местах, а их появление обещало прибыль. Появление чёрных тараканов по народным поверьям обещало появление у незамужних девушек женихов. Были курьёзные случаи, когда в дома с «добрыми» намерениями подбрасывали тараканов (прусаков на удачу, чёрных – при наличии засидевшихся девушек на выданье). Иногда и сами хозяева их подкармливали. При этом ещё в начале 19 века такие суеверья встречались не только среди крестьян, но и среди дворян. Поэтому некоторые люди с тараканами и не боролись. Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля о поездке в Сибирь на рубеже 18 и 19 века: «Надобно сказать правду, что места, чрез кои мы проезжали, совсем не были привлекательны красотою, что в избах тараканы хозяйничали и жили в совершенном согласии с людьми, и наконец, что всё это было лишь приготовлением к величайшим неприятностям путешествия и к воззрению на настоящее безобразие природы. Мы приближались к Барабинской степи».

Франсуа Жувене "Мужик с мухой и тараканом" (1723)

Немецкий востоковед Юлиус Клапрот (1783 – 1835), приглашённый адъюнктом азиатских языков в Петербургскую академию наук, в 1807-1808 годах путешествовал по Кавказу и по пути заехал в Орёл. Единственное неприятное впечатление от Орла было связано у путешественника с квартирой, выделенной ему и его спутникам полицией, в которой было полно тараканов. Однако немец проявил наблюдательность и здесь: «Место кишело тараканами, обычной чумой российских домов, построенных из дерева и камня. Эти насекомые настолько многочисленны, что стены и потолок почти покрыты ими, и нужно проявлять величайшую осторожность, так как они в любой момент могут упасть в снедь или питьё. Если оставить буханку белого хлеба всю ночь открытой, то на следующее утро вы найдёте её проеденной тараканами таким образом, что она напоминает губку. Кроме крупных тараканов есть мелкие, которых русские зовут “прусаки”. Простые люди утверждают, что последних ранее не существовало в России, они появились после Прусской войны и, следовательно, пруссаки колдовством создали эту неприятность».

Если тараканов становилось слишком много, крестьяне зимой «вымораживали» дома. Для этого они на несколько дней уходили из дома, оставив его без отопления, чтобы «соседи» погибли от холода. Ещё в 1776 году тобольский губернатор Д.И. Чичерин даже издал приказ полиции «как ныне наступило холодное время, то за первое предлагаю во всех харчевнях и где хлеб и калачи пекут, вымораживать тараканов. Равным образом и во всех в Тобольске домах».

Забавный обычай описал А. А. Коринфский: «Деревенская молодежь не отстает от стариков в суеверных обычаях, — почти всегда, впрочем, обращая их в игру-забаву. Так, на Семен-день, совпадающий с древним праздником в честь Белбога, крестьянские девушки хоронят мух и тараканов, покровителем которых, между прочим, считался и названный славянский бог.

Обратите внимание: Иктоми - "коллега" Ананси.

Для этого делаются гробки из свеклы, репы или моркови, в которые и кладутся погребаемые насекомые, а затем зарываются в землю. При этом поется немало песен, ничего общего ни с «богом мух», ни с какими погребальными обычаями не имеющих. Погребальщицы, разряженные в свои лучшие наряды, играют песни, а парни, тайком собирающиеся поглядеть на девичью забаву, высматривают себе подходящих невест. После похорон девушки идут вместе с выбегающими к ним из своей засады парнями пить брагу, и вслед затем деревня оглашается протяжною хоровой песнею:„Ай, на горе мы пиво варили;

Ладо мое, Ладо, пиво варили!

Мы с этого пива все вкруг соберемся;

Ладо мое, Ладо, все вкруг соберемся!..“

Этот обычай описывает и С. В. Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903): «Во многих местах с Днем Семена Летопроводца связывается «потешный» обычай хоронить мух, тараканов, блох и прочую нечисть, одолевающую крестьянина в избе. Похороны устраивают девушки, для чего вырезают из репы, брюквы или моркови маленькие гробики. В эти гробики сажают горсть пойманных мух, закрывают их и с шутливой торжественностью (а иногда с плачем и причитаниями) выносят из избы, чтобы предать земле. При этом во время выноса кто-нибудь должен гнать мух из избы "рукотерником" (полотенцем) и приговаривать: “Муха по мухе, летите мух хоронить” или “Мухи вы, мухи, комаровы подруги, пора умирать. Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь”. Обычай хоронить мух и тараканов наблюдается по всему северу России, причем даже детали его везде одни и те же и только кое-где вместо "рукотерника" советуют изгонять мух штанами, в полной уверенности, что это средство неизмеримо действительнее, так как муха, выгнанная штанами, навсегда теряет охоту возвращаться в избу снова. С изгнанием мух связана и специальная примета: “Убить муху до Семина дня – народится семь мух; убить после Семина дня – умрет семь мух”».

Мухи и тараканы – соседи неприятные, но, по крайней мере, не кусают хозяев. Многие исходили из принципа: выловил в супе таракана – выкинь и дальше ешь, он же не ядовитый. Совсем другое дело вши и клопы. Из материалов Этнографического бюро Тенишева, описание, оставленное корреспондентом из Калужской губернии: «Конечно, при таких условиях крестьянам трудно вымыться в бане, особенно трудно, чтобы чиста была голова, а потому их любимое занятие в свободное время – искать в голове друг у друга насекомых. Мать, лаская своего ребёнка, непременно, хоть слегка поищет в его волосах паразитов. Летом во всех избах очень много бывает мух, травят их мухоморами. Кроме мух почти во всех крестьянских избах бывают клопы не только в стенах, но и в колыбели ребёнка. Чтобы их уничтожить, крестьяне мажут стены керосином, тухлою рыбьей чешуёю, приносят в избу снопы конопли, но все эти средства плохо помогают. Духота, мухи и клопы не дают летом спать в избе, а потому многие крестьяне при первой возможности уходят спать из избы в сенцы, чуланы, амбары, на дворе, которые они называют “клетью”, и в сараи. Немало в деревнях и тараканов, которых они вымораживают».

Исследователь С. В. Максимов упоминает и эту живность: «Но едва ли не наибольший интерес представляет обычай изгнания из избы клопов и тараканов, точно так же приуроченный к первому дню Пасхи. Делается это таким образом: когда хозяин придет после обедни домой, он не должен входить прямо в избу, а должен сперва постучаться. Хозяйка же, не отворяя дверей, спрашивает: “Кто там?” – «Я, хозяин твой, – отвечает муж, – зовут меня Иван. Ну, что, жена, чем разговляться будем?» – “Мы-то разговляться будем мясом, сметаной, молоком, яйцами”. – “А клопы-то чем?” – “А клопы клопами”. Крестьяне уверены, что, подслушав этот диалог, клопы или испугаются и убегут из избы, или набросятся друг на друга и сами себя съедят. Есть еще и другой, более упрощенный способ изгнания клопов и всяких паразитов; когда хозяева идут от обедни с пасхами, какая-нибудь старуха берет веник и кричит: “Прусаки и тараканы и всякая гадина, выходите вон из избы – святая пасха идет”. Это восклицание должно быть повторено три раза, причем старуха усиленно метет веником к порогу и трижды машет им за порог. Когда же пасха придет уже на порог, старуха швыряет веник за порог, как можно дальше, и тем самым намечает путь отступления для всякой избяной нечисти».

Максимов упоминает и другой курьёзный способ: «В Пензенской губернии точно так же «черпают росу», хотя здесь она служит не только для здоровья, но и для чистоты в доме: купальской росой кропят кровати и стены дома, чтобы не водились клопы и тараканы. Впрочем, от клопов существует и другое, более радикальное средство: когда в дом придет священник и, окропивши св. водой, станет уходить, то нужно вслед ему мести пол, приговаривая: “Куда поп, туда и клоп”. После этого уже ни одного клопа не останется, так как все они перейдут в тот дом, куда далее направится священник».

От вшей страдали и бедные, и богатые. Бедные, конечно, чаще из-за скученного проживания. Некоторые крестьянские семьи имели общую одежду, особенно верхнюю. Один и тот же тулуп могли носить время от времени два-три родственника. При этом банный день был раз в неделю. Одежду, тем более дорогую, иногда было невозможно постирать. В роскошных париках 18 века могла тоже завестись живность. Некоторые аристократы голову просто брили. Вшей вылавливали руками, одежду прокаливали над огнём. Существовали изящные блохоловки. Один из рецептов 18 века – надавить соку из свежего лимона, смешать с солью, подержать в печи, растолочь и посыпать этим порошком голову. В 18 веке ко вшам относились лояльно, как к неизбежному злу. Сюжеты на тему ловли блох не раз встречались в живописи, в том числе с пикантным уклоном. В конце 19 века чистота и опрятность ценились и среди небогатых людей, а вши в этот образ не вписывались. С другой стороны мыло стало доступным по цене, поэтому вшивых стало меньше. Когда появился керосин, для травли вшей применяли и его. Со временем появились и более надёжные препараты, которые можно было купить в аптеке.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Вот паразит. Как боролись с неприятными "соседями" до революции.