Матвей Геденштром, обрусевший швед с берегов Балтики, окончил Тартуский университет и в молодости служил в Петербурге, где попался на растрате казённых средств. Видимо, растрата была немалая, потому что Матвея (на самом деле, Маттиаса) отправили в Сибирь в 1808 году. Здесь началась его настоящая жизнь, полная фантастических приключений в духе барона Мюнхгаузена.

Как известно, Эрих Распе, лично знакомый с бароном и служивший у него секретарём, изначально писал вовсе не сказку, а документальную повесть. Мюнхгаузен действительно рассказывал сказочные истории как случаи из своей жизни. Распе хотел предать гласности тот факт, что его герой неадекватен.

Из-за чего они рассорились, сейчас уже не важно. Главное, что таких практикующих фантазёров, как Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, в Европе Нового времени встречалось немало. Это был, примерно, такой же распространённый типаж, как Д'Артаньян или Казанова. Даже более симпатичный, умеющий видеть чудеса в обычной жизни и убеждать окружающих в своей правдивости.

Богатая фантазия помогла Геденштрому выжить в Сибири. Его биография — это яркий пример того, как человек, вовсе не готовившийся к роли исследователя, становится одним из заметных первопроходцев Сибири и Арктики.

С местом ссылки ему повезло. Видимо, растрата всё же была не чрезмерной, потому что молодого человека сослали в Иркутск, восточную столицу Сибири. Здесь кипела жизнь на перекрёстке цивилизаций. В гостином дворе торговали китайские и кашмирские купцы, а в городской школе толмачей преподавали японский язык. Причём, настоящие японцы.

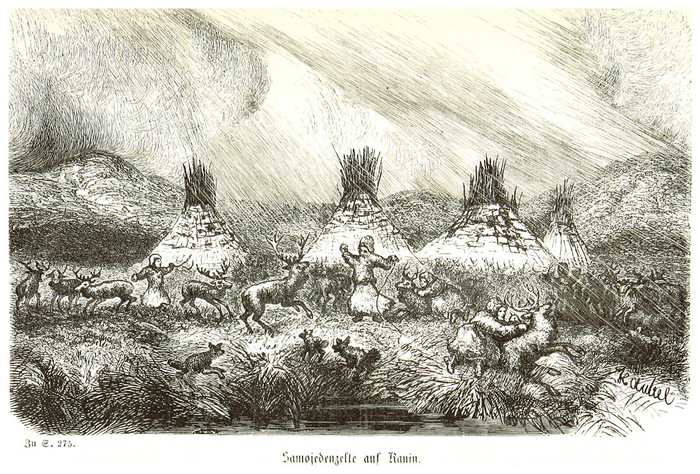

Северные пределы губернии были тогда не до конца ясны. Генерал-губернатор Восточной Сибири Иван Пестель, отец будущего декабриста, искал руководителя экспедиции к побережью Ледовитого океана. Повод для неё был и научный, и очень практический. Промышленники Санников, Ляхов и Сыроватский открыли новые острова у устья Яны и сразу перессорились из-за права добывать там пушнину и мамонтовую кость. Государству требовался беспристрастный арбитр — обследовать земли и разделить их между претендентами.

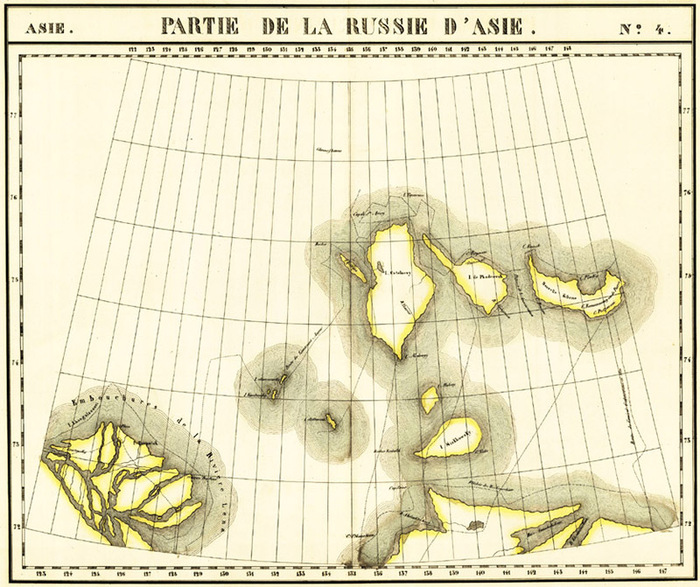

Земля Санникова — «остров-призрак», расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи в XIX веке, была отмечена на Стэнфордской карте мира 1922 года

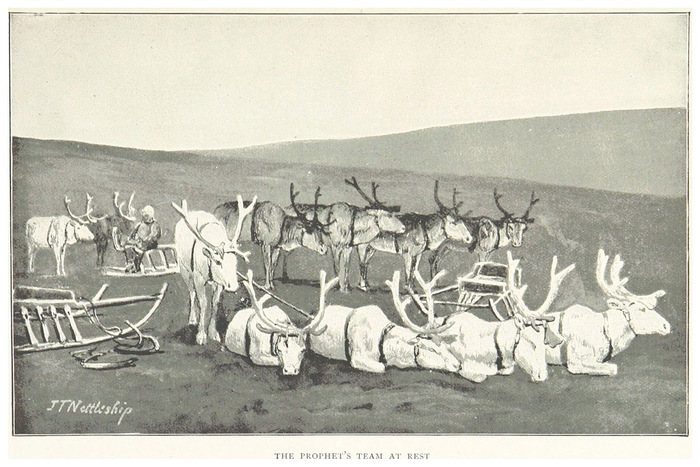

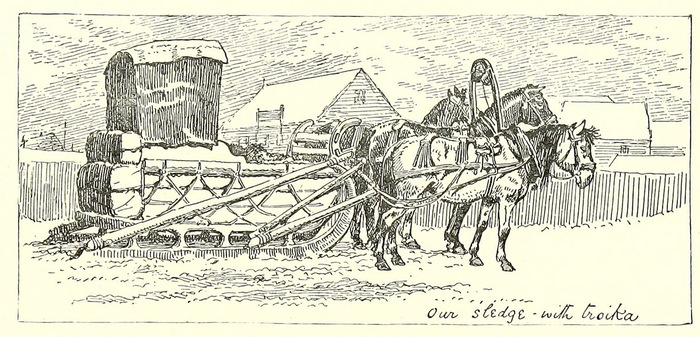

Геденштром к тому времени не имел ни опыта полярных путешествий, ни специальных знаний. Но быстро обучился: освоил работу с приборами, чтение карт, собрал помощников — геодезиста, землемера и всё того же Санникова в роли проводника. Экспедиция получилась серьёзная: около ста человек, снаряжённых всем необходимым, двинулись в путь весной 1809 года.

За два года Геденштром с товарищами прошёл пешком свыше тысячи километров, нанёс на карту новые земли, собрал огромный этнографический материал. Экспедиция столкнулась и с загадкой, будоражившей умы не одно десятилетие. С берега океана Санников якобы увидел вдали землю, горы и чуть ли не города. Геденштром, после некоторых колебаний, отметил её на карте. Так появилась легендарная Земля Санникова — мираж, ставший символом «неоткрытого Севера».

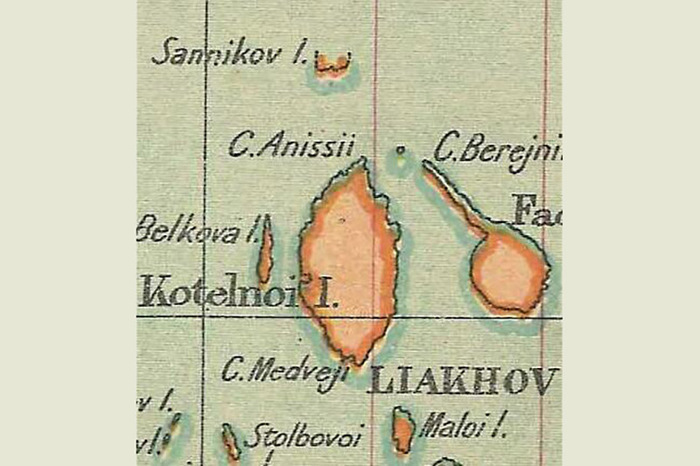

Карта Фаддеевского полуострова на востоке острова Котельный, входящего в группу островов Анжу Новосибирских островов.

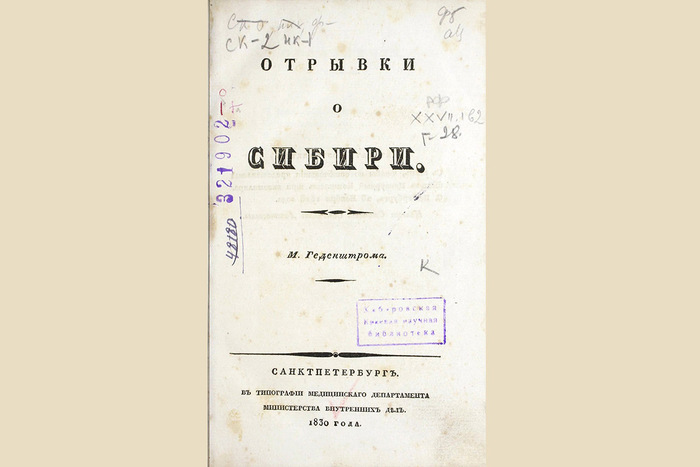

С поставленным заданием Геденштром успешно справился. Он доказал, что Новая Сибирь — не остров, а архипелаг, картографировал эту новую российскую территорию и проторил дорогу будущим исследователям — Врангелю и Литке. Также он обогатился массой этнографических сведений и разнохарактерных впечатлений о сибирской жизни, из которых составилась его книга «Отрывки о Сибири», опубликованная в Петербурге в 1830 году.

«Езда на собаках очень приятна, поспешна и покойна. Хорошо выдрессированные собаки, в случае необходимости, перебегают в сутки до 200 вёрст. Сие добрейшее, а здесь и полезнейшее человеку животное, увеселяет ездока в пути весёлым лаем своим, и часто оборачиваясь на бегу, ласкает его взглядом. Это не сентиментальность. Человеку с чувством, ценящему здраво своё положение, на Ледовитом море дорога и улыбка собак». М. Геденштром. «Отрывки о Сибири»

Гравировка на клыке мамонта

Войдя во вкус путешествий, Геденштром объездил всю Сибирь, собирал минералогические и ботанические коллекции, писал заметки в Академию Наук. Но чиновника-авантюриста влекло и к другой стороне службы — к хлебным поставкам и казённым подрядам, где крутились деньги. На этом он сколотил состояние, но вскоре снова угодил под суд за казнокрадство.

«Судьба Геденштрома сумбурна, полна неожиданностей, взлётов и падений, — пишет в своей книге «Томск сокровенный» писатель и археолог Витольд Славнин. — То он — приближённый иркутского губернатора-тирана Трескина, то — под судом, после ревизии сибирского генерал-губернатора М.М. Сперанского в 1819–1820 годах. Потом вдруг оказывается в свите всесильного реформатора Сибири. Возвратившись на короткое время в Петербург, Геденштром снова в Сибири уже в 1830 году — опять, видно, нагрешил. С 1832 года он в Томске, почтмейстером (тогда — немалый чин). В 1839 году — отставка, переезд в деревню Хайдукову (что была верстах в пяти–шести от Томска, между городом и Степановкой). Там Матвей Матвеевич и умер в 1845 году, в лишениях и болезнях».

Город Томск тогда был, не в пример просвещённому Иркутску, страшной дырой. Ни театра, ни балов. Томские обыватели имели славу людей тёмных и туповатых. В середине XVIII века городом управлял шведский комендант Томас де Вильнёв, пленённый под Полтавой и пожизненно сосланный в Сибирь. Когда он приехал в город, жители отправили для знакомства с новым начальником своих лучших представителей. Между ними и комендантом произошёл следующий разговор: — Кто у вас здесь старше всех? — спросил комендант. — А вот Корнила Корнилович, что за Ушайкой живёт; ему, почитай, лет за сто будет. — Да я не о том спрашиваю: кого вы слушаетесь-то? — А слушаем, батюшка, по праздникам Миханора Стахича, он хоша и слепой, а презнатно играет на скрипице. — Ух, какие вы... Мне надо знать, видите ли, кого вы боитесь? — Ну, это бык поповский, кормилец, такой бодун, что страсть. — Да вы меня просто не понимаете, любезные... Я спрашиваю: кто у вас выше всех? — О, это Алёна из-за озера. Она, поди-ко, саженей десять ростом!.. Комендант рассердился на эти не то глупые, не то уклончивые ответы и прогнал представителей. — Вон, алёничи, вон!

Обратите внимание: Самый популярный танк в World of Tanks.

пошли от меня! Этот анекдот был записан со слов старожилов учителем мужской гимназии Д. Кузнецовым.В первой половине XIX века город не особенно изменился. Приличному человеку здесь было совершенно нечем скрасить досуг, особенно с тех пор, как Александр Первый запретил масонские ложи, где чиновники приятно ужинали без жён, но с вином и картами. Геденштрому выпало провести в Томске последние годы жизни. Службу пришлось оставить, как писал сам почтмейстер в одном из писем, «в силу козней врагов». Он вышел в отставку, имея чин надворного советника (7-й класс Табели о рангах) и ежегодный пенсион — 1250 рублей. Годы томской скуки, однако, его не сломили. Он купил дом в Хайдуково и посвятил себя научным занятиям. У себя в «имении» Геденштром не только перевёл на немецкий и французский языки свои «Отрывки», но и приступил к написанию мемуаров об арктических приключениях. Рукопись не сохранилась. К счастью, отдельные главы Матвей Матвеевич успел «отработать» на своих гостях. Истории, которые он рассказывал, сделали легендарным само его имя. Геденштрома в Томске вспоминали через несколько поколений, когда уже разрушилась его могила на сельском кладбище.

Он рассказывал о мамонтах, которые лежат как живые в вечной мерзлоте к северу от Верхоянска. Он рассказывал о земле Санникова, о городах гипербореев, которые строят ледяные дворцы, едят китов и разъезжают на мамонтах. В рассказах Геденштрома Сибирь представала страной из «Тысяча и одной ночи», а сам Матвей Матвеевич кем-то вроде Синдбада Крайнего Севера.

Впрочем, эти необыкновенные истории были только вишенкой на тортике его реальной научной деятельности. Имя Геденштрома вписано в географию Арктики. Его носят река и гора на острове Новая Сибирь, а также пролив между Ляховскими островами. Судьба этого человека — смесь авантюризма, научного рвения и вечных «финансовых коллизий» — стала отражением самой Сибири: суровой, богатой и непредсказуемой.

В Петербурге об отважном исследователе Арктики забыли ещё при его жизни. Во второй половине XIX века путешествия Геденштрома были вытеснены на второй план истории новейшими открытиями Врангеля и Литке. При этом на карте Ледовитого океана сохранился «пролив Геденштрома» между Малым и Большим Ляховскими островами. После себя путешественник оставил коллекции растений и минералов, несколько статей и единственную законченную книгу «Отрывки о Сибири».

«С грустью взирает странник на умаляющийся рост дерев с приближением к Ледовитому морю. Высокие, прямые лиственницы до самого Верхоянска скрывают ещё постепенно умирающую природу; но отсюда, приметно редея, заменяются кривыми и малорослыми. Толще самого пня становится моховая одежда седого дерева; но далее уже ничто не спасает его от смертоносного дыхания ужасного Севера. Только берёзовый ерник (Betula nana) хочет ещё противоборствовать страшному; но и тот едва возникший — умирает. Одно дитя Севера — посреди зимы цветущий мох — покрывает землю, за несколько тысячелетий оцепеневшую. С грустью в душе робко вступает в сию мёртвую страну чуждый ей, изнеженный природой своей родины иноземец; один долг гонит его вперёд и невольно возбуждает ослабевшее мужество». М. Геденштром. «Отрывки о Сибири»

В «Отрывках» автор с большим чувством описывает своё путешествие к берегам Северного Ледовитого океана. Согласно истории, не вошедшей в эту книгу (автор понимал разницу между научными записками и беллетристикой), он якобы встретил там новгородцев, уплывших на край света ещё до того, как Иван Третий разгромил Великий Новгород. Легенда о «древнерусском поселении» на севере Якутии с лёгкой руки Матвея Геденштрома будет кочевать из одного текста в другой и доживёт до наших дней.

Витольд Славнин в книге «Томск сокровенный» вспоминает своё послевоенное детство, которое скрашивали учёные прогулки с его дедом, Порфирием Славниным, приобщившем мальчика к занятиям ботаникой и археологией. Порфирий Порфирьевич, лично знакомый с Григорием Потаниным и другими великими сибиряками, любил Томск и знал о городе примерно всё — и достоверные сведения, и легенды. Но даже ему было непросто собрать внятную информацию о жизни Геденштрома.

«Дедушка «вышел» на Геденштрома случайно, в те давние годы, когда в Тобольском губернском музее по заданию Н.Л. Гондатти изучал историю сибирского косторезного промысла. Тронутый своеобразной судьбой путешественника, задетый несправедливостью по отношению к его памяти, П.П. Славнин принялся за целенаправленный сбор материалов», — пишет его внук в «Томске сокровенном».

Печатной информации удалось найти не так много, в основном, в европейских источниках. К 1840 году относится встреча Геденштрома с английским путешественником Чарлзом Котреллом, посетившем Томск по пути из Кяхты в Петербург. Англичанину Томск понравился, особенно количеством французского шампанского, которое подавали на приёмах у губернатора. Он признаётся читателям своей книги, что никогда не пил так много Moet&Chandon, как в Сибири. «Сколько мы тогда выпили — лучше не говорить: всё равно никто бы не поверил, особенно если добавить, что доехали мы в состоянии, близком к бессознательности», — пишет Котрелл.

Отставного почтмейстера Геденштрома английский путешественник навестил в его сельском доме, поскольку из-за ревматизма, подхваченного в Якутии, Матвей Матвеевич редко вставал с дивана и совершенно не выходил в свет. Он рассказал мистеру Котреллу, что все его ссылки и отставки связаны с интригами завистников, что Сибирь — самая чудесная земля на свете, а ещё он точно знает, что умрёт здесь через 5 лет.

«Он не так уж стар, но болезнь преждевременно состарила его. Он уже определил для себя число лет, которые ему осталось прожить, и, по его расчётам, их немного. Он погружён в литературные занятия, подобно истинному философу, и встречает свою судьбу с величайшим смирением. Мы надеемся, что он ошибается в своём расчёте и переживёт многие годы тот срок, который сам себе отвёл. Он глубоко заинтересован в благополучии Сибири, и его единственное сожаление состоит в том, что он бессилен бороться с теми бедами, которые видит вокруг себя. Но он, как и многие до него, немного опередил своё время в этой стране и сознаёт это; однако утешает себя уверенностью, что великое будущее уготовано стране его усыновления — и с этим чувством он умрёт удовлетворённым».

Насчёт места и времени своей кончины Матвей Матвеевич не ошибся. Его не стало 20 сентября 1845 года, через пять лет после встречи с английским гостем. Что касается философских взглядов Геденштрома на «страну его усыновления», то и здесь он, пожалуй, прав: будущее России всегда лучше её настоящего.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Заполярный Мюнхгаузен и его приключения в Сибири.