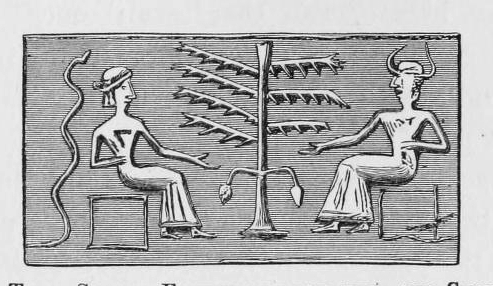

Так называемая "цилиндрическая печать Адама и Евы". Рисунок оттиска печати, выполненный Джорджем Смитом. Постаккадское происхождение, примерно 2200-2100 гг. до н. э.

Миф об Адаме и Еве, описанный в Книге Бытия Ветхого Завета, является одним из фундаментальных нарративов иудео-христианской традиции. Он рассказывает о создании первых людей, их жизни в райском саду Эдеме, искушении змеем, вкушении запретного плода с Древа познания добра и зла, последующем изгнании и потере бессмертия. Этот сюжет затрагивает темы творения, грехопадения, знания и смертности человечества. Однако подобные мотивы не уникальны для библейского текста — они находят отголоски в более древних мифологиях Древней Месопотамии, включая шумерскую, аккадскую и вавилонскую культуры, датируемые III–II тысячелетиями до н.э. Эти параллели часто объясняются культурным обменом, особенно во время вавилонского пленения евреев (VI век до н.э.), когда иудейские книжники могли заимствовать и адаптировать месопотамские предания в монотеистический контекст.

Месопотамские мифы, такие как "Энки и Нинхурсаг", "Миф об Адапе", "Эпос о Гильгамеше" и "Атрахасис", содержат элементы, перекликающиеся с библейским повествованием: создание человека из глины, райский сад, запретная еда, связанная со знанием или бессмертием, роль женщины, змея и изгнание. Хотя прямых копий нет, эти сходства указывают на общие архетипы в ближневосточных традициях. В этой статье мы подробно разберем ключевые параллели, опираясь на тексты мифов и их анализ.

1 Создание человека из глины и божественной сущности

В Книге Бытия Бог создает Адама из "праха земного" (глины), вдыхая в него "дыхание жизни" (Бытие 2:7). Это подчеркивает земную природу человека с божественным элементом, делая его "живой душой".

Аналогичные мотивы встречаются в месопотамских мифах. В аккадском эпосе "Атрахасис" (XVII век до н.э.) боги создают людей, чтобы освободить себя от тяжелого труда. По совету Энки (Эа), бога мудрости, они убивают бога Ве-Илу (или Кингу), смешивая его кровь и плоть с глиной. Богиня Мами (Нинту) формирует семь пар людей из этой смеси: "С его плотью и кровью Бэлит-или смешала глину, так что бог и человек были смешаны вместе в глине". Это создает "этумму" — дух, связывающий людей с богами, подобно библейскому "дыханию жизни".

В "Эпосе о Гильгамеше" дикий человек Энкиду создается богиней Аруру из глины: "Аруру, ты создала [человека?], Теперь создай подобие ему... Она... из глины создала Энкиду". Энкиду, как и Адам, изначально живет в гармонии с природой, но затем "цивилизуется" через женщину.

Эти параллели подчеркивают идею человека как "рабочего" для богов, в отличие от библейского акцента на образе Бога (Бытие 1:27).

2. Райский сад: Дильмун и Эдем

Эдем в Бытии — плодородный сад с реками, деревьями и отсутствием страданий, где люди живут в идиллии (Бытие 2:8–10).

В шумерском мифе "Энки и Нинхурсаг" (ок. 2000 до н.э.) описывается Дильмун — "чистая, светлая земля", где нет болезней, смерти или хищников: "В Дильмуне... ворон не каркает, лев не убивает... никто не говорит 'мне больно в глазах'". Энки оплодотворяет землю, создавая растения и превращая Дильмун в сад. Слово "эден" может происходить от шумерского "эдин" — "степь" или "равнина".

В "Гильгамеше" Утнапиштим живет в подобном раю после потопа, а сады ассоциируются с бессмертием. Эти описания подчеркивают плодородие и божественное присутствие, как в Эдеме.

3. Запретное знание и плод: грехопадение и его последствия

Терракотовая настенная панель с изображением Энкиду. 2027-1763 гг. до н. э.

Адам и Ева вкушают плод с Древа познания добра и зла, обретая знание, но теряя бессмертие; змей искушает Еву (Бытие 3:1–6).

В "Энки и Нинхурсаг" Энки ест восемь запретных растений в саду Дильмуна, вызывая проклятие: болезни в восьми частях тела, включая ребро. Нинхурсаг создает богиню Нинти ("дама ребра" или "дама, дающая жизнь"), чтобы исцелить его: "Энки съел растения... Нинхурсаг прокляла его". Это перекликается с созданием Евы из ребра Адама и ее ролью как "матери всех живущих" (Бытие 3:20), поскольку шумерское "ти" значит и "ребро", и "жизнь". Это также делает понятным сюжет с созданием Евы из ребра Адама.

В аккадском мифе об Адапе (ок. 1400 до н.э.) Адапа, сын Энки, получает мудрость, но на небесах отказывается от "хлеба и воды жизни" по совету отца, думая, что это еда смерти: "Адапа, почему ты не ел? Теперь ты не будешь жить". Это зеркально отражает библейский выбор: Адам ест запретное и теряет бессмертие, Адапа не ест предлагаемое и тоже теряет его.

В "Гильгамеше" Энкиду соблазняется блудницей Шамхат, обретает знание (осознает наготу), но покидает дикую идиллическую жизнь: "Он стал мудрым... но животные отвернулись от него".

4. Изгнание, проклятие и роль змея

Адам и Ева изгоняются из Эдема, чтобы не вкусили от Древа жизни; земля проклята, они обречены на труд и смерть (Бытие 3:22–24). В мифе об Адапе после отказа от пищи жизни Адапа отправлен обратно на землю, обрекая человечество на смертность и болезни. В "Энки и Нинхурсаг" проклятие Энки приводит к изменениям в раю, аналогично проклятию земли в Бытии.

В Бытии змей лишает людей бессмертия через искушение; Бог охраняет Древо жизни.

В "Гильгамеше" змей крадет растение бессмертия (омоложения) у Гильгамеша, подобно тому, как змей в Эдеме косвенно лишает Адама и Еву вечной жизни. В угаритском мифе (связанном с месопотамскими) бог в форме змея кусает человека, лишая бессмертия.

Параллели между мифом об Адаме и Еве и месопотамскими преданиями демонстрируют культурное наследие Ближнего Востока. Библейский текст адаптирует политеистические мотивы, фокусируясь на моральном выборе и отношениях с единым Богом, в то время как месопотамские мифы подчеркивают капризы богов и цикличность жизни. Эти сходства не умаляют оригинальности Бытия, а иллюстрируют эволюцию мифологических идей в древнем мире.

Если хотите вдохновить автора на новые идеи статьи, пожалуйста, подписывайтесь.

Больше интересных статей здесь: История.

Источник статьи: Параллели мифа об Адаме и Еве в шумеро-аккадской и вавилонской мифологии.